1998年に彗星のように登場し、音楽制作の世界に革命を起こしたDAW、ACID。当時のSonic Foundryというアメリカの会社が開発したソフトでしたが、ループ素材をブロックのように並べていくだけで誰でも音楽制作ができる手法を確立したことは、まさに革命といえる大事件でした。その後、この手法は各DAWに取り入れられていったことは、みなさんもよくご存じだと思います。MacのGarageBandは、ACID初期バージョンの開発者をAppleが引き抜いたことで生まれたというのも、結構有名な話ですよね。

そのACIDの上位バージョンであるACID Proが、9年ぶりとなるバージョンアップを果たし、ACID Pro 8となって発売されました。開発元はSonic FoudryからSony Creative Softwareを経て、現在はドイツのMAGIXに。また国内発売元はソースネクストになっての誕生で、従来同様Windowsのみに対応したDAWとなっています。前バージョンは50,400円と高価なものでしたが、大幅に機能、性能を向上させたのにかかわらず価格は16,390円と1/3の超低価格に。実際、どんなソフトに生まれ変わったのか試してみたので、紹介してみましょう。

※2019.6.28追記

ちょうど1年経過してACID Pro 9のリリースが発表されました。いまACID Pro 8を購入すると9に無償アップデートできるACID Pro 8+9が2019年6月30日まで7,800円でキャンペーン販売中です。

9年ぶりとなるACID Proの新バージョン、ACID Pro 8を使ってみた

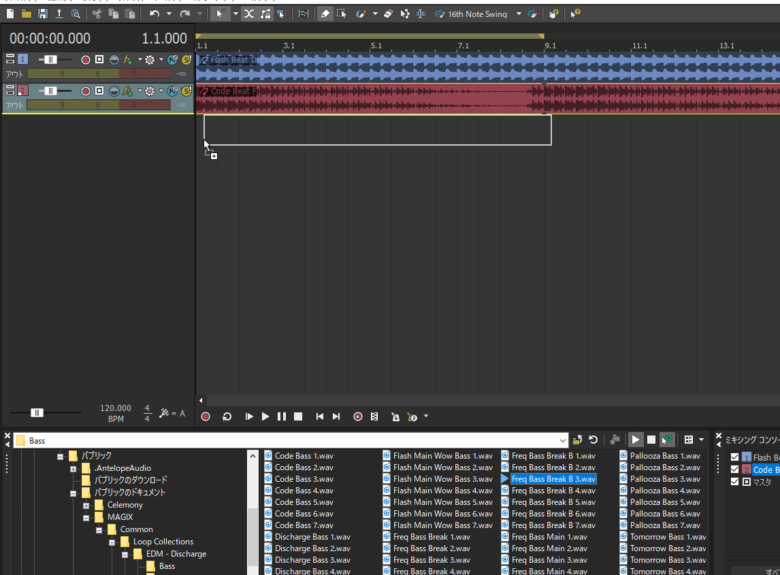

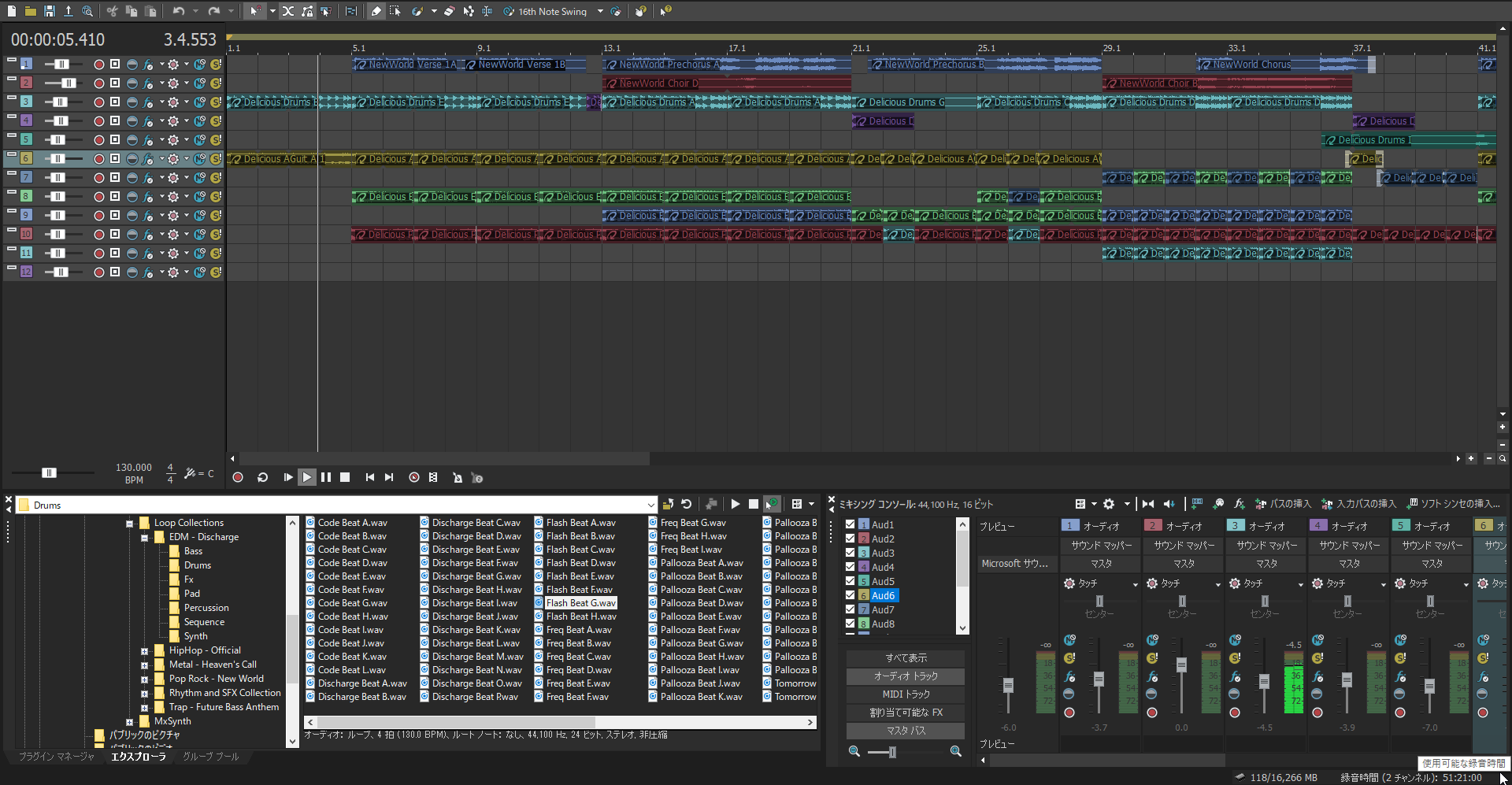

ACIDの使い方の基本は、1小節や2小節のループ素材をトラックに並べていくというもの。楽器がまったく弾けない人でも、音楽理論などまったく知らない人でも、適当に気に入ったループ素材を見つけて並べていくだけで、それなりにカッコいい音楽が作れてしまうのです。

ACIDの最大の特徴は気に入ったループ素材をトラックにドラッグ&ドロップするだけで簡単に曲が作れること

その背景には各ループ素材がACIDizedという加工がされており(正確には加工というより、単なるタグ付け)、キーやテンポ情報などを持っているので、トラックに貼り付けるだけで、自動的にそこにマッチしたテンポ、キーにしてくれるから、うまくできてしまうんですよね。

64bitOSに対応したACID Pro 8

現在は、多くのソフトがこのACIDで生み出された考え方を取り入れているので、似たことは可能なのですが、ループ素材を並べるだけで音楽を制作するという観点からすれば、今でもACIDが一番優れているように思っていて、私自身、今もよくACIDを使っています。

そのACIDにはエントリー版のACID Music Studioというのと、プロ版のACID Proの2ラインナップがあり、ACID Music Studioのほうは、何年かに一度バージョンアップをし、現在はACID Music Studio 10となっています。一方、ACID Proは前述のとおり9年ぶりのバージョンアップで、ACID Pro 8に。この2つのラインナップでバージョン番号が10と8と別れていますが、直接比較するものではないようですね。

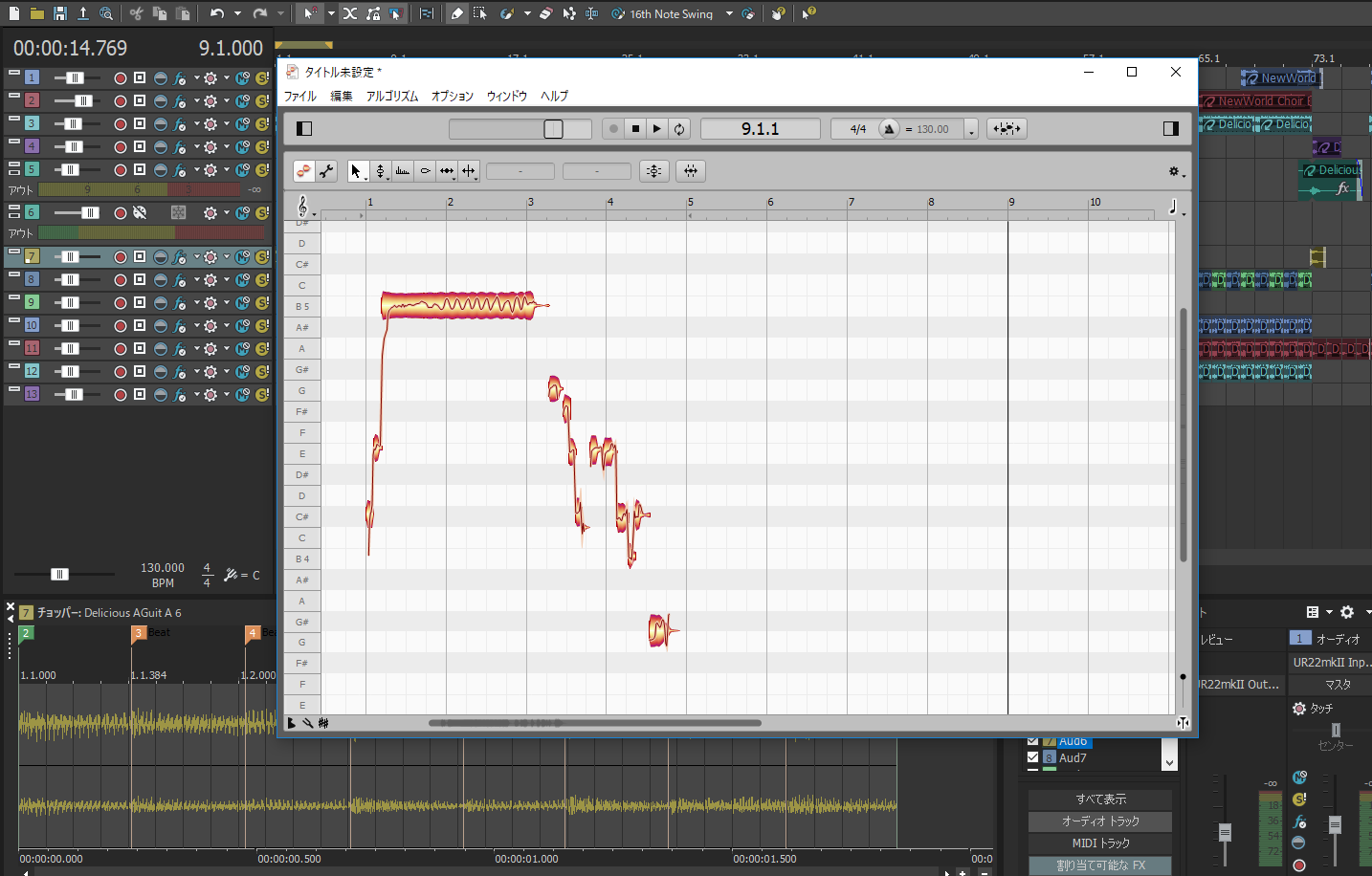

ACID Pro 8をインストール後、起動してすぐに登場するデモソングの画面

さて、ではそのACID Pro 8ですが、実際にインストールして起動させてみると、以前のACID Pro 7とは少しUIが変わったようではあります。が、各DAWが、非常に洗練されたデザインになっているのと比較すると、昔ながらのWindowsのソフトという感じで、ちょっとあか抜けない感じなのは、9年経っても変わってはいませんね(笑)。でも、ループシーケンサとしての使い勝手は、まさにACIDであって、本当に並べるだけでサクサクと音楽制作ができるのは嬉しいところです。

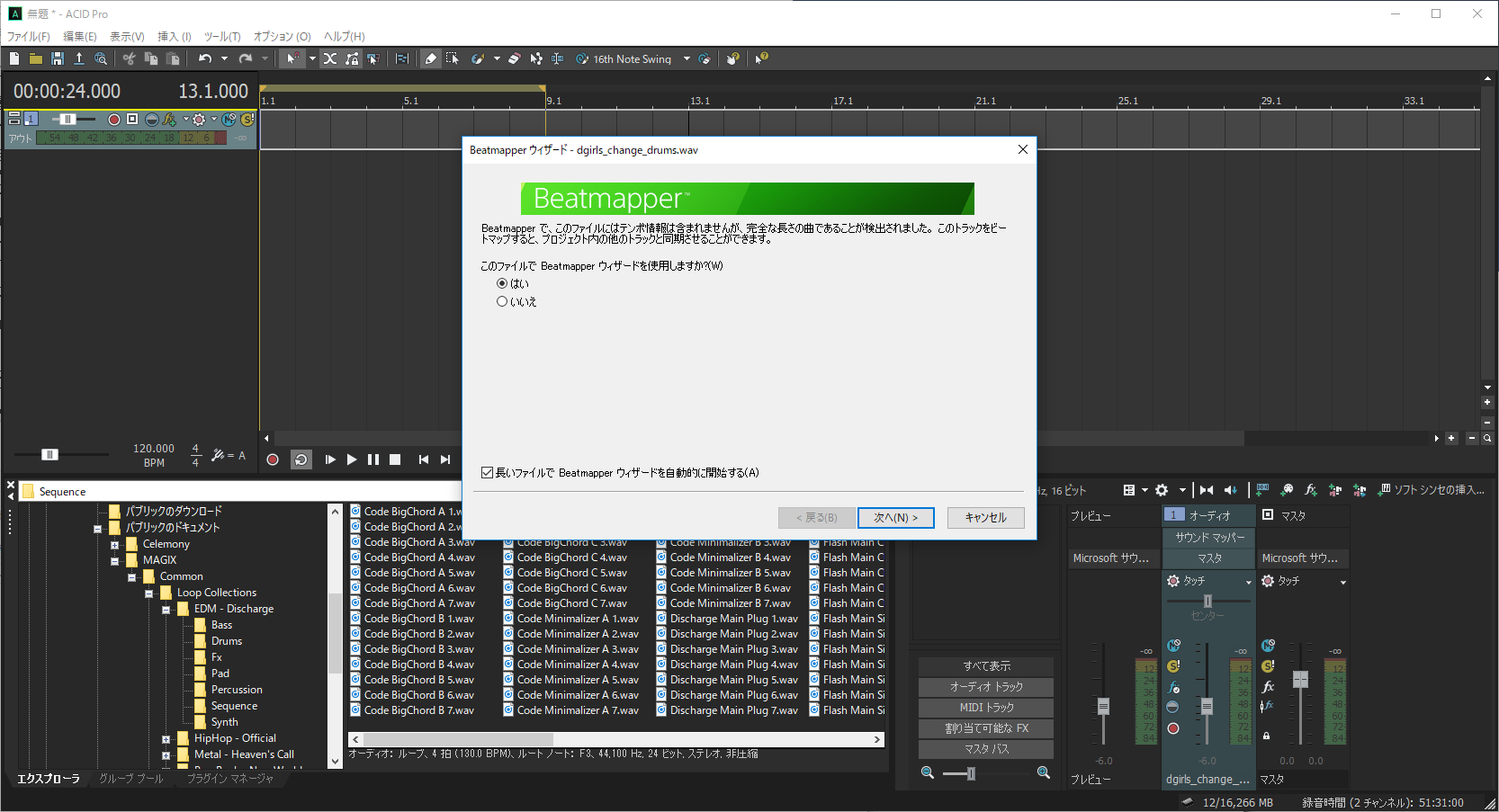

ACIDが他のDAWと比較して優れている点の1つが、自動でテンポを検出してくれるBeatmapperという機能を持っていること。ちょうど先日「TRANCE系アイドルグループd-girlsのリミックスコンテスト!優勝者は赤坂BLITZでのワンマンで作品披露&ご招待」という記事で紹介したとおり、現在DTMステーションではリミックスコンテストの受付中ですが、その曲のドラム素材をACID Pro 8のトラックにドラッグ&ドロップすると、自動でBeatmapperというものが起動し、テンポを自動検出して、合わせてくれるんですよね。

長いWAVファイルをトラックにドラッグ&ドロップすると自動的にBeatmapperが起動しテンポを合わせてくれる

こうした点は、従来のACID Pro 7と変わりませんが、9年経っての登場だけに、もちろん64bitOSへのネイティブ対応となったので、大規模プロジェクトとなって、膨大なループ素材や音源を起動しても安心して使えるようになったところは嬉しいところです。もちろん24bit/192kHz対応というのも、今のDAWとしては当然対応してくれています。

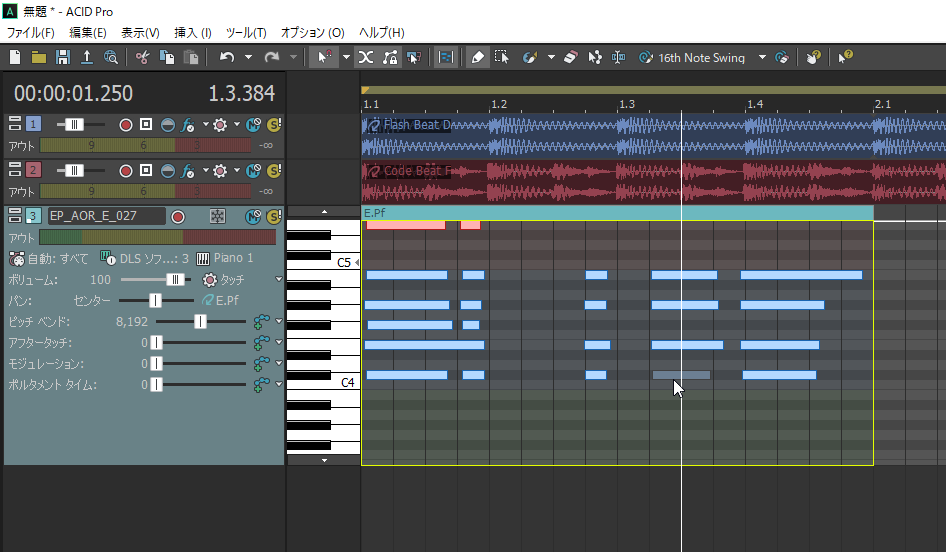

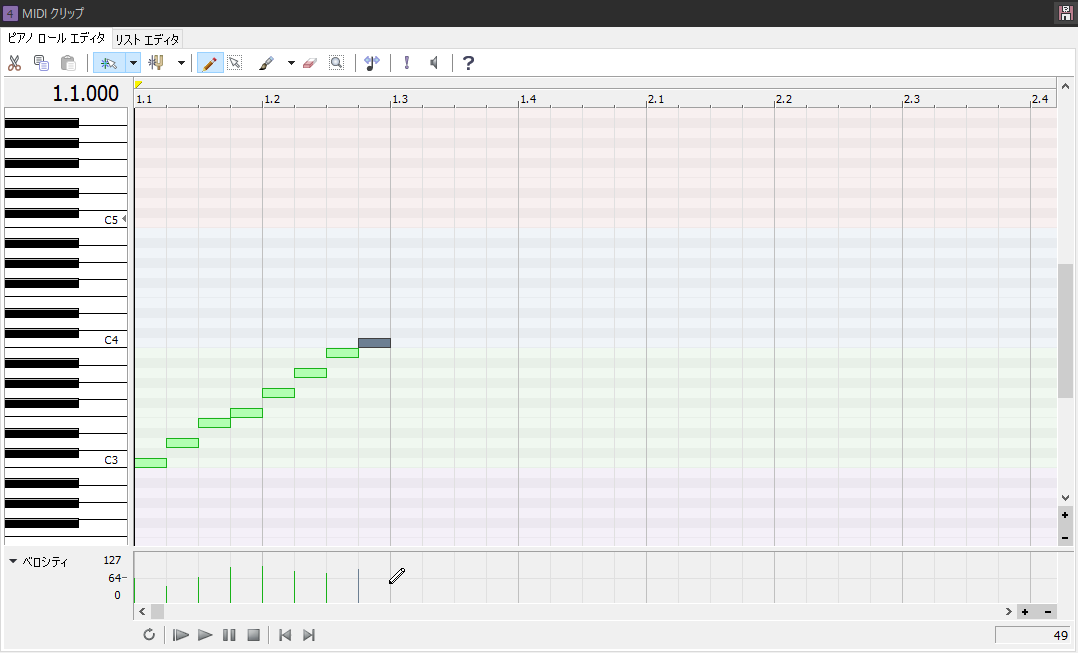

もちろんピアノロール機能は搭載されている

もともと、ACIDはオーディオループ素材を扱うためのソフトとして生まれたソフトではありますが、当然前バージョンでもMIDIトラックには対応しており、このMIDI機能もいろいろと強化されています。もちろん、ピアノロールで視覚的にも分かりやすくエディットすることができ、専用のエディタのほかに、トラック内でのインラインエディタで使うことも可能になっています。

トラック内で編集できるインラインエディタも搭載

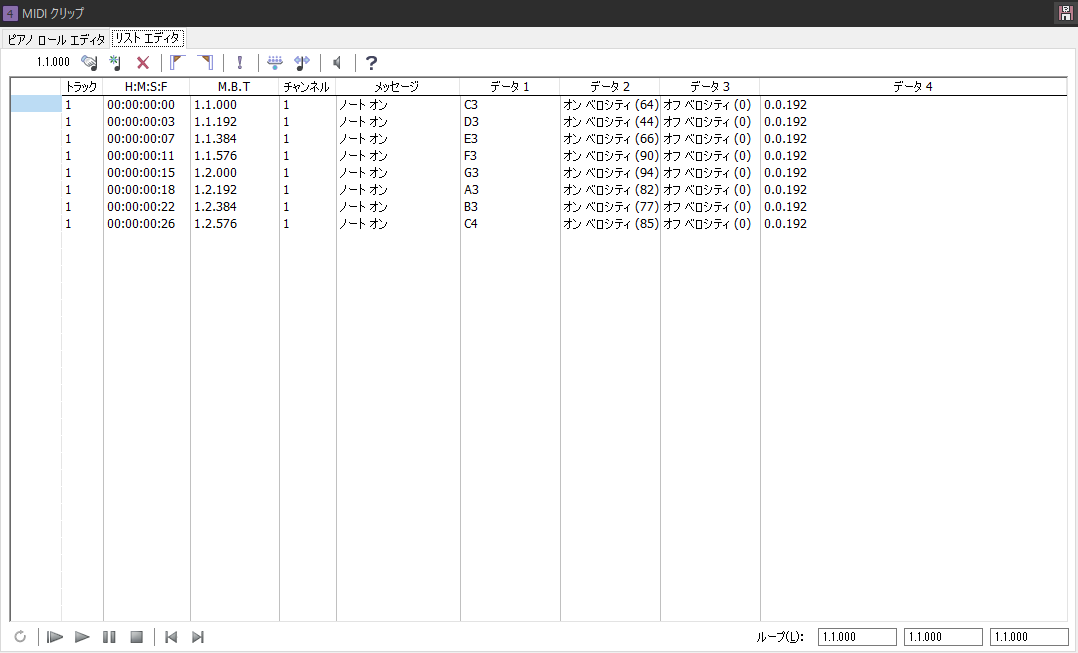

またリストエディタも搭載されており、数値でも打ち込みができるようになっているんですね。

イベントリストでのMIDI数値エディットも可能

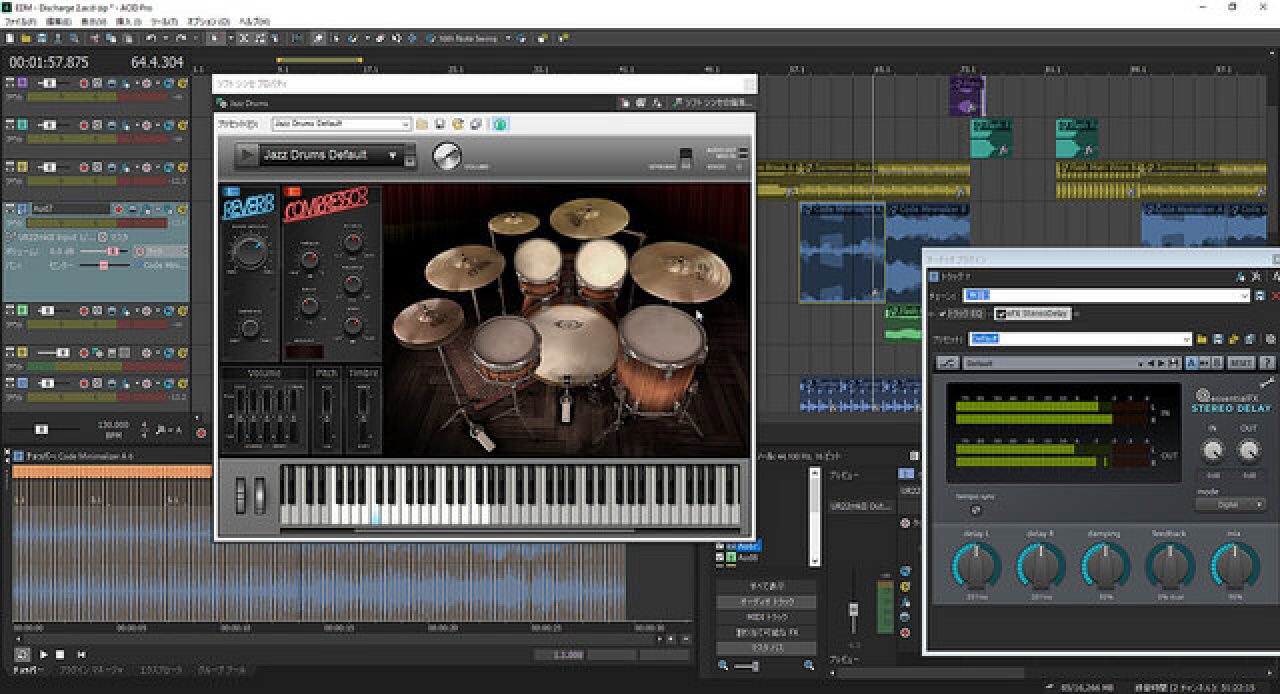

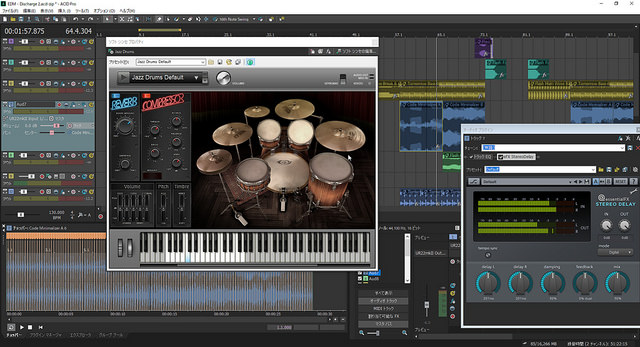

そして、ACID Pro 8で大きな進化点となるのが、新たにソフトウェア音源=VSTインストゥルメントのプラグインが16種類も追加されていること。

- Pop Drums

- Concert Grand

- Church Organ

- Urband Drums

- Electric Piano

- Rock Drums

- Drum Engine

- Choir

- Cinematic Synth

- Analog Synths

- Vintage Organ

- Electric Bass

- Jazz Drums

- Vita 2

- Vita Sampler

- DN-e1

のそれぞれ。

劇伴の制作の即戦力として活用できそうな音源、Cinematic Synth

音源一覧のリンク先に、各音源でのデモYouTube映像を入れておいたので、ご覧になってみてください。いずれもMAGIXオリジナルの音源なのですが、Vita 2という名前を見て、あれ?と思いました。そう、これは低価格なDAWとして知られるMAGIXのMusic Makerに入っている音源。同じ会社なので、こうした資産流用ができるようになったわけですね。

Music Makerにも入っていたサンプリング音源、Vita 2

16種類とも、かなり使える音源なので、これを鳴らして遊ぶだけでもすぐに何時間も経ってしまうから危険ですね(笑)。ただ、いろいろと試してみたのですが、これらの音源をほかのDAWから使うことはできないようでした。

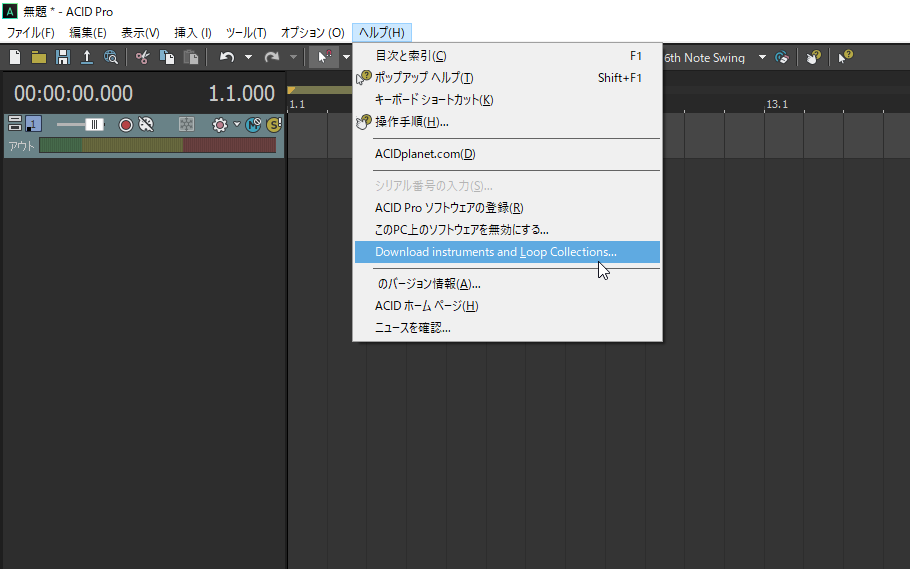

なお、これらの音源はACID Pro 8の本体インストール時には入っておらず、ヘルプメニューのDownload instruments and Loop Collectionsからダウンロードし、インストールする形になっています。上位の音源の多くはサンプルベースの音源となっているため、音源だけで約5GBもあるため、インストールにはそこそこ時間がかかりますよ。

プラグイン音源やループ素材はヘルプメニューからダウンロードしてインストール

さらに、このメニューの名前からも分かるとおり、ループ素材もこれを使ってダウンロードする形になっています。これがまた膨大で、約9GB分もあるんですよ。見たところ、従来のACID Pro 7に入っていたのとは違う素材。これだけあると、いろいろと活用ができそうですね。

essentialFX Suiteに入っているアンプシミュレータ、Tube Stage

一方、エフェクトのほうも計13種類のVSTプラグインが追加されています。これはコーラス、ディレイ、ディエッサ、リバーブ、ゲート……と11種類のエフェクトがセットとなった$179.99相当というessentialFX Suite、ビンテージコンプレッサのam|track SE、ギターアンプシミュレータのVandal SEのそれぞれ。

このうちVandal SE以外の12種類は、CubaseやStudio OneなどほかのDAWでも使うことができたので、これだけでも元が取れちゃいますね。

ちなみに、ほかのDAWから、ACID Pro 8に収録されているプラグインを利用するにはVSTプラグインフォルダとして、

C:\ProgramData\ACID\ACID Pro\8.0

を指定するようにしてください。

ReWire接続でMelodyneとも連携できた

そのほか、ACID Pro 8はReWireのホストとしても動作するので、ReasonやMelodyneなどと連携させることも可能となっています。16種類の音源や13種類のエフェクト、またループ素材集とともにReWire機能は、下位バージョンのACID Music Studio 10にはない機能であり、絶対買って損のないソフトだと思います。

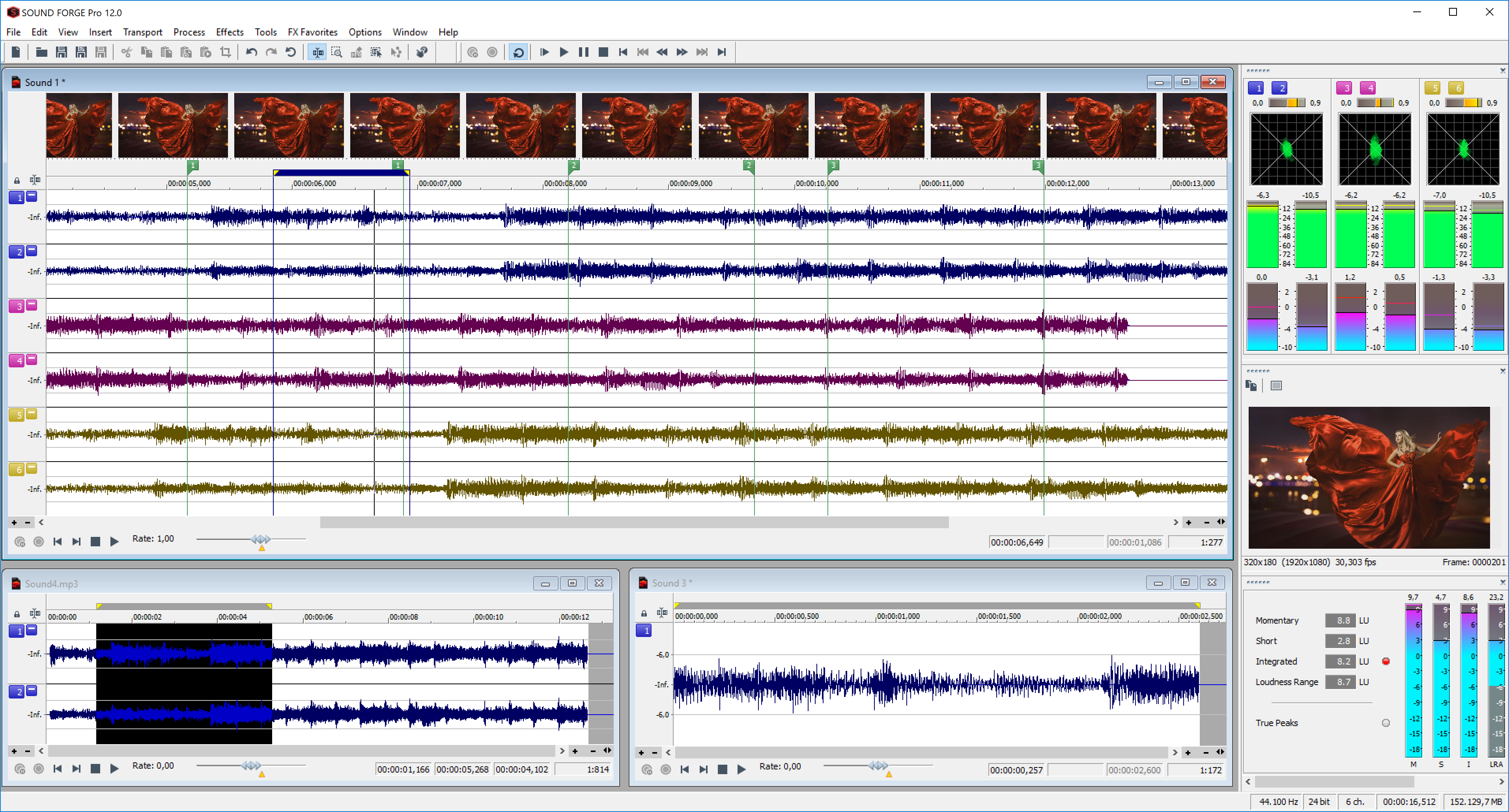

波形編集ソフトのSound Forge Pro 12

なお、同じくMAGIXからリリースされたSound Forge Pro 12については、先日、私が書いているAV Watchの連載、Digital Audio Laboratoryで詳しく書いているので、ご覧になってみてください。

【関連情報】

MAGIX Vegasシリーズ製品情報

ACID Pro 8製品情報

ACID Pro 8+9製品情報

Sound Forge Pro 12製品情報

【価格チェック&購入】

◎ソースネクスト ⇒ ACID Pro 8

◎ソースネクスト ⇒ ACID Pro 8+9

◎ソースネクスト ⇒ Sound Forge Pro 12

【関連記事】

長年愛用のソフトが進化「Sound Forge Pro 12」。強力ノイズ除去、DSDやVST3対応

驚きの作曲術!? ACIDでお絵描き音楽制作だ!

コメント

気になる点が2つ、AHSのMUSIC MAKERが旧バージョンのままなのでMAGIX製品から撤退してしまうのかな?という点と、値段も機能もバッティングするACIDの方が知名度が高いのでMUSIC MAKERが廃盤になってしまわないか心配です。ダイアトニックコードで並んでいるブラウザの使いやすさと、ソースネクストで扱っている2018バージョンはOZONE Elementsが付属しているお買い得感が魅力なのですが。

追加インストールするloop素材のインストール先は、

C:\Users\Public\Documents\MAGIX\Common\Loop Collections

みたいですね、探し回りました(-_-;)

AHSは更新されず。今はソーネクストのやつが最新。

MAGIX Samplitude Music Studio が使いやすいですが、ループ素材ごとにループの設定かけないといけないのでめんどくさいです。MAGIX Samplitude Pro X3も素材ごとにループのチェックしないと伸びません。Music Makerが一番いいです。ファイルは上位で読み込めるので音作りは上のバージョンで作るとかするとスピード化できます。Music Makerのほうは、VSTを入れすぎるとばらけます。下にスクロールできなくなって横に広がる。これになったら音の作りこみがやりにくくなります。Music Studioより上はばらけたりしませんでした。

指を咥えて見ている他ない…

記事では触れませんでしが、Music Makerも代理店はAHSからソースネクストへ移っているようですね。

なんと言っても、今までのACIDを使っていた人だったら、すんなり移行出来るのが素敵。

今更感は確かに有るけど、これはセンスで乗り越えられると信じている。

ようやく、他のEDM制作ソフトに追いつき出したってのが正直な所。

>>しみるさん

ありがとう。貴重な時間を軽減出来ました(笑)

Magixの買収でACIDやVegasなど、開発が止まってたプロジェクトが動き出した感じですね。

それにしても、MagixっていくつDAW持つつもりなんでしょう。微妙に対応ユーザが重なっていないのがなんとも言えないところですが。なおMagixだとMusic Maker Premiumということで、Music MakerとSamplitude MusicStudioがセットで販売されているんですよね。来年当たりACID Music Studioがセットで追加になったら苦笑いするしかないというか。

ReWireをクライアント対応してくれれば、他DAWの追加音源としても使えるのになー。

懐かしいな。CubaseがまだAsidファイルに対応してなかった頃にReWireして使ってました。制作以外にも楽器練習に便利なんですよね。それっぽいドラムループとベースループを貼り付けてギターの練習とか、そういう使い方してました。

今はCubaseでもループ貼り付け自体は簡単にできるので制作用にわざわざ導入するほどかなと思いましたが値段が安くなってるので懐かしさ半分で練習用や遊び用に買ってもいいかな。

わんぱぶさん

基本的な感覚は昔のACIDそのものです。確かにCubaseにもACIDファイルは貼れますが、個人的にはACIDファイルを使ったループシーケンサとしての使い勝手はACIDのほうが、比較にならないほど上だと思います。試しにデモ版でも使ってみると、その違いはハッキリ認識できると思いますよ!うまく使い分けるのがよさそうです。

Win10では、media manager が使えない。ソースネクストのサポートにも問い合わせ済み。残念、、というか、。ループ素材探すのに、わざわざフォルダ直で探すの?,,,トホホでしょ、、。

お世話になります。ACID PRO8 ソフトシンセIFが表示されません。藤本さんガイド本のチャプター5の通りに操作すると音源は変更されますが・・・

お世話になります。

flSTUDIO にて essentialFX Suite を使いたく、フォルダ指定し設定。表示はされますが、肝心のエフェクト効果を得られません。

どのように設定すればよろしいでしょうか。

ご教示お願いしたく存じます。