先日、東京・青山にあるゼンハイザージャパンにおいて、「Immersive Sound Vision 2025~ゲームサウンド制作の最前線xNeumannモニタリングテクノロジーの活用術」と題したセミナーが行われました。そのセミナー講師となったのはゲーム作品を中心としたサウンド制作会社である株式会社ノイジークロークのレコーディグ/ミキシングエンジニア、込山拓哉さん。ここではノイジークローク社内に先日完成したDolby Atmosスタジオについて、そのスタジオ作りの過程や、こだわった点、またスタジオ作りにおいて難しかった点、スタジオ完成後の課題などが紹介されました。

まだまだ情報が少ないDolby Atmosスタジオ作りに関して、まさに当事者の経験談が語られる貴重な機会であったので、その概要を紹介していきたいと思います。また、このセミナーに先立ち、来日していたNeumann(ノイマン)本社のCEOであるYasmine Riechers(ヤスミン・リーチャーズ)さんが挨拶するとともに、Dolby AtmosなどのイマーシブサウンドをNeumannのヘッドホン、NDH 20およびNDH 30でモニタリングできるようにするシステム、RIME(Reference Immersive Monitoring Environment)についての発表もありました。これについても併せて紹介していきましょう。

Neumann KHシリーズが設置される形で昨年完成したノイジークロークのDolby Atmosスタジオ

ゲーム作品を中心としたサウンド制作会社、ノイジークローク

ご存知の方も多いと思いますが、ノイジークロークは作曲家の坂本英城さんが代表取締役CEOを務めるサウンド制作会社で、ゲーム作品を中心に数多くの作品を手掛けてきた21年の実績を持つ会社です。

「ライブ・ア・ライブ」、「三國志14」、「機動戦士ガンダム 戦場の絆II」、「龍が如く5 夢、叶えし者」、「ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家」、「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」……などなど数えきれないほどの作品にサウンド提供してきた実績を持っています。

ノイジークロークはゲーム作品を中心に数多くの音楽・サウンドを手掛けてきた実績を持つ

そのノイジークロークのインタラクティブサウンドデザイン部 副部長であり、レコーディング・ミキシングエンジニア、Wwise-101/Wwise-201認定ユーザーという肩書を持つ込山拓哉さんは、ジョイント・ワン、音響ハウスを経てノイジークロークに入られたとのこと。レコーディングやミキシングのエンジニアとして仕事をしつつ、ノイジークロークの自社レーベルから発売されるサウンドトラックのマスタリングやムービーシーンへのMA作業なども担当されているそうです。

ノイジークロークのレコーディグ/ミキシングエンジニア、込山拓哉さん

込山さんご自身が最近レコーディング・ミキシングを担当した作品としては「劇場版イナズマイレブン 新たなる英雄たちの序章」、「マリオ&ルイジーRPGブラザシップ!」、「BLUE PROTOCOL」など、最近のマスタリング実績としては「不思議のダンジョン ⾵来のシレン6 〜とぐろ島探検録〜劇伴音楽之巻」、「takt op. 運命は真紅き旋律の街を 劇伴音樂集 Ⅴ」などがあるそうです。

Dolby Atmosスタジオを作ることになった経緯

そんなノイジークロークがDolby Atmosスタジオを作るキッカケになったのは2024年初頭に会社の移転計画が上がったこと。コロナ禍において全社的に在宅ワークに移行していたことから東京・五反田にあった社屋がほとんど使われなくなっていました。しかし、コロナ明けによって自社スタジオのニーズが改めて高まってきてきたのと同時に、せっかくなら最先端のスタジオを自社に持ちたいという声が高まってきたのだとか。またイマーシブというものが盛り上がってくる中、Dolby Atmosはゲーム業界のみならず一般ユーザーにまで波及すると考えるようになり、この際本格的なイマーシブ環境対応スタジオを自社で持っておくのがいいだろうという結論になったそうです。

今回のセミナーにはプロの著名なレコーディングエンジニアなどが数多く集まった

そこで込山さんたちは、同業他社を含め、国内にあるDolby Atmosスタジオをいろいろ見学し、システムや内装、動線などととともに、工事価格やおすすめ業者までヒアリングさせてもらい、それらの情報を元に、2024年6月に施工開始したのです。ちなみにスタジオ施工はアコースティックエンジニアリング、機材/ワイヤリングはRock oN Proに依頼したとのこと。

スタジオ作りにおいてこだわったこと、実現したかったこと

そのスタジオ作りにおいて込山さんは大きく以下の6つのことを実現させようとしたと話していました。

・見た目をスッキリさせる

・定位がはっきりしたスピーカーの導入

・ステレオからAtmosやサラウンドへの切り替えのしやすさ

・将来の拡張性を残す

・ゲーム実装用にAVアンプの設置

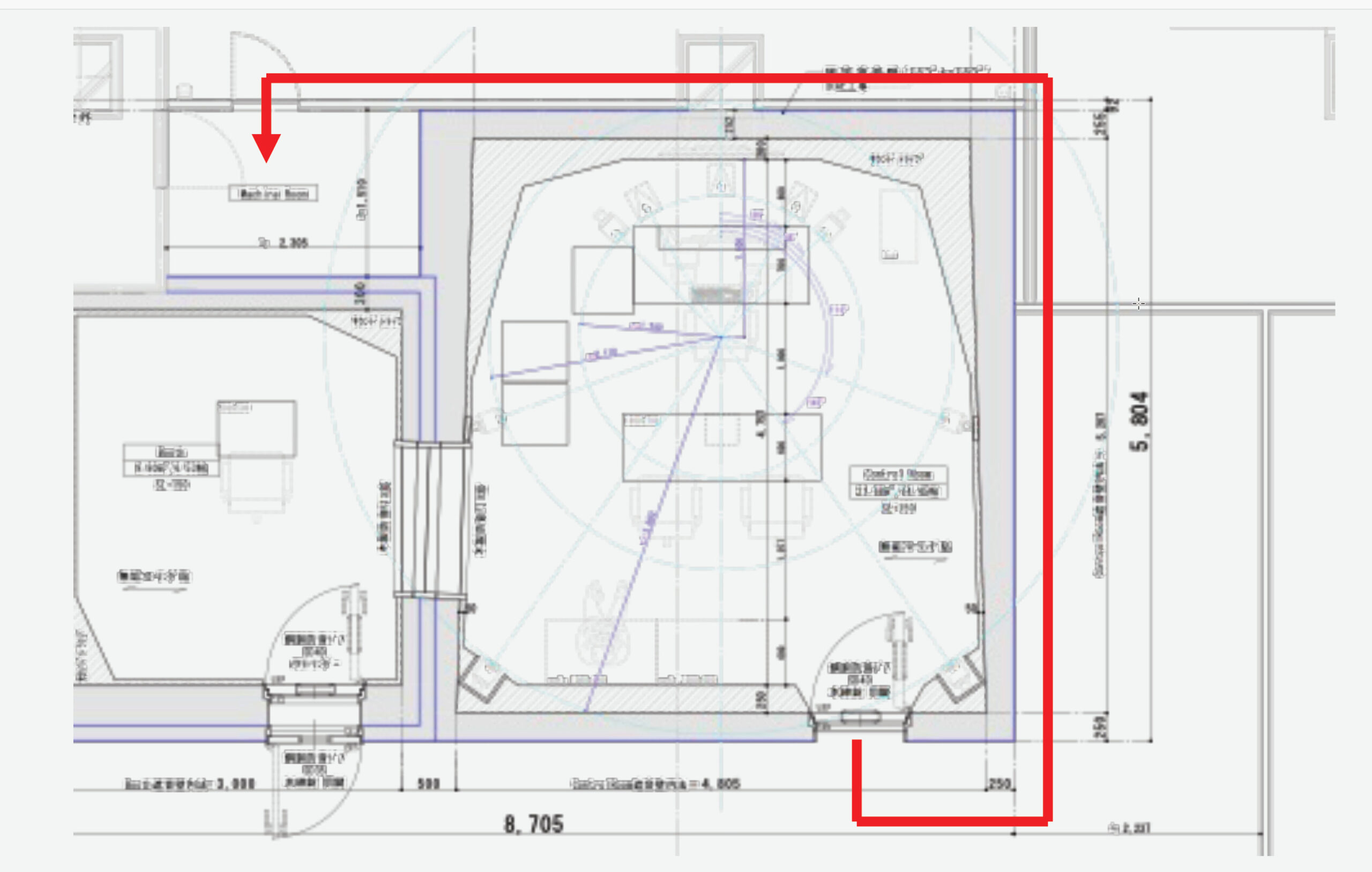

「最初が音の話でなくて恐縮ですが、長時間滞在していても疲れないとか、移動しやすい、最大8人がスタジオに入っても無理のないレイアウト、ということで作りました。コントロールルームも隣り合っていて移動もストレスなくできるのですが、1点残念だったのがマシンルームへのアクセスが遠くなってしまった点です。保安の関係上、一回外に出てぐるっと回る形になりました」と込山さん。

ブーストコントロールルームは隣り合っていたけれど、マシンルームだけが少し遠くなってしまった、とのこと

また、見た目をスッキリさせるという部分にもかなりこだわったとのこと。「Atmosって12チャンネルあるので、いっぱい接地されていると圧迫感をすごく感じてしまいます。そこでスピーカーを壁に埋め込むことで、存在感を減らしています。また簡単にAtmosとステレオの切り替えができるよう、スピーカーを常に設置した状態で運用したかったので、このようにしています」(込山さん)

NeumannのKHシリーズのスピーカーは壁に埋め込まれる形でスッキリしている

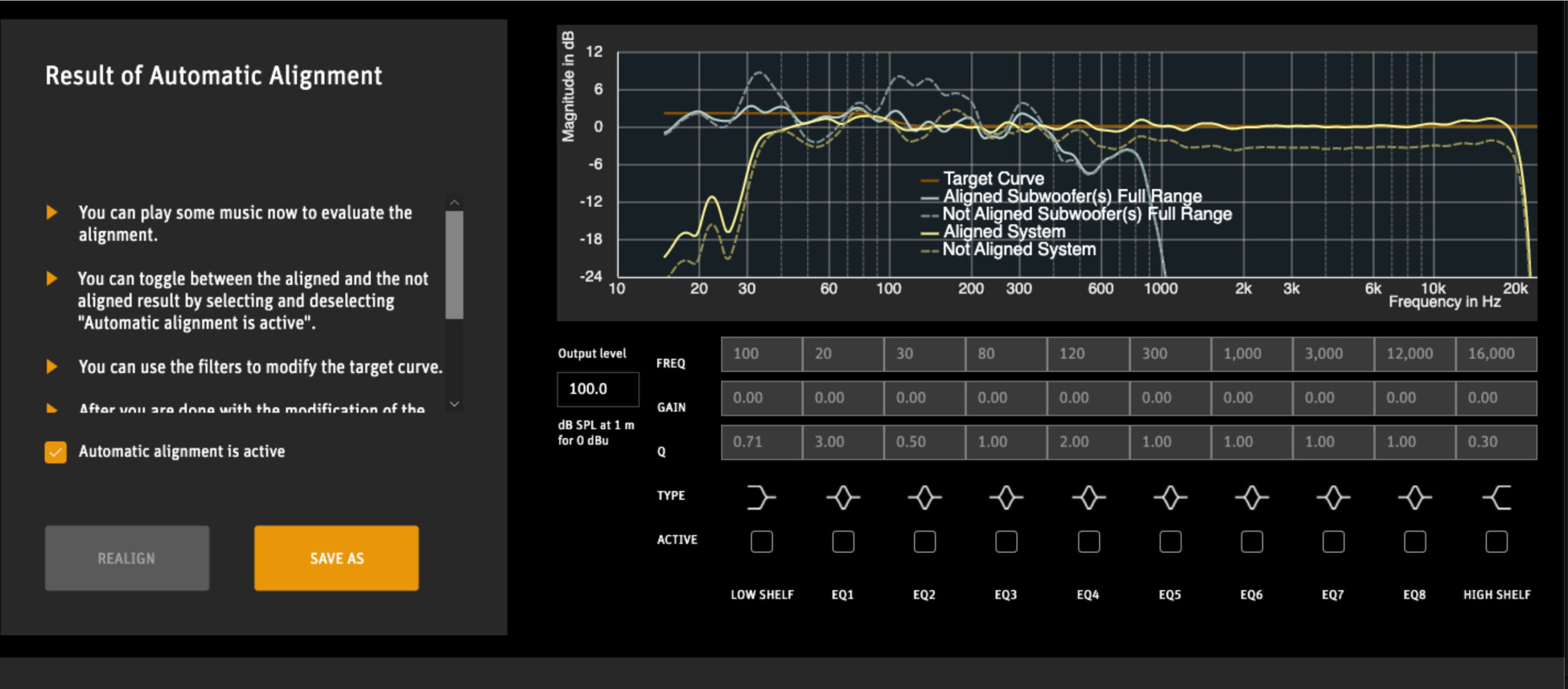

そしてスピーカー選びの決め手になったのは複数のスタジオを見学した結果「定位がはっきりしていること」が非常に重要だと感じたこと。その結果NeumannのKHシリーズがベストと判断するとともに、MA1のオートモニターアライメントのおかげもあって実現できた、とのことでした。

9.1.4chにも対応できるように予め配線はしていある

ちなみに、このノイジークロークのスタジオは7.1.4chとなっていますが、将来的に9.1.4chに拡張できるように、予め回線は配線してある、とのこと。現時点ではオートモニターアライメントが7.1.4chまでということもあって、ここにとどめているけれど、今後対応できるようになったら、9.1.4chにすることを視野に入れているそうです。

KH150、KH120、KH80を混在させた

そのスタジオのシステム構成は以下のとおり。

| Mac | Mac Pro 2019(HDX card x1) |

| Interface | MTRX Studio |

| Speakers | KH150(LCR),KH120(Side,Rear),KH80(Top),KH750(Sub)[7.1.4],NS-10M,iLoud MTM,ラジカセ |

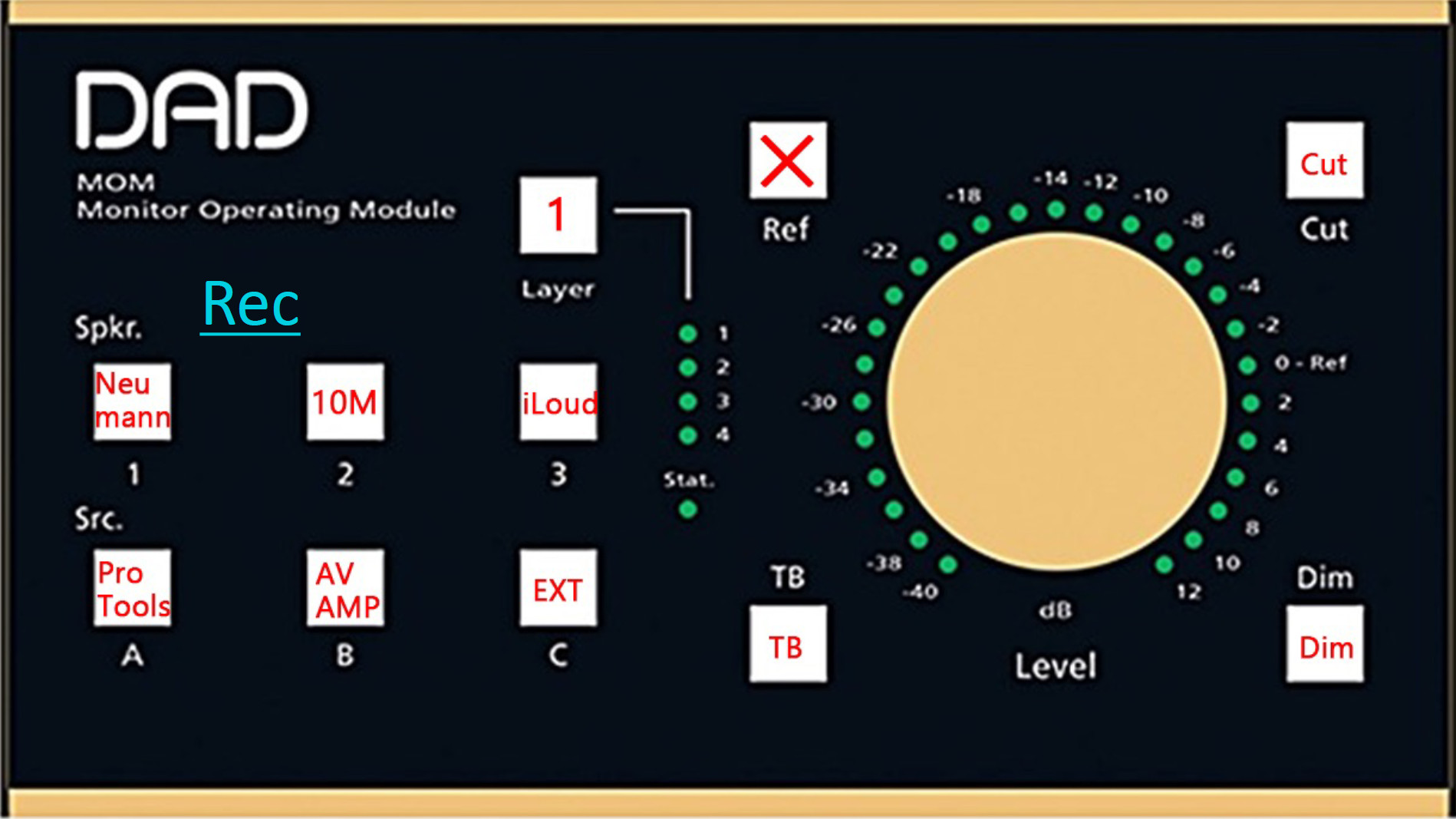

| monitor controller | Dadman MOM |

| AV AMP | DENON AVR-X3800H |

これを見ても分かる通り、7.1.4chはすべて同じスピーカーを使っているというわけではありません。この点について込山さんは以下のように語っていました。

「もともとKHシリーズのサウンドチェックをした際、KH80とKH120、KH150のそれぞれでほとんど印象が変わらないところも大きな決め手になりました。というのも、弊社のスタジオの天井が低かったこともあり、普通にKH150を上から吊るすと、高さがたりなくなってしまうので、KH80を使うことにしたのです。またサイドとリアもKH150だと手狭になってしまうためにKH120くらいに留めよう、と。とはいえフロントはしっかり音をモニターしたいので、ここはKH150を選んだのです。このように別々にしてもまったく違和感なく構築できたのはよかったと思います」

MA-1を使ったアライメントによってフラットな特性に仕上がっている

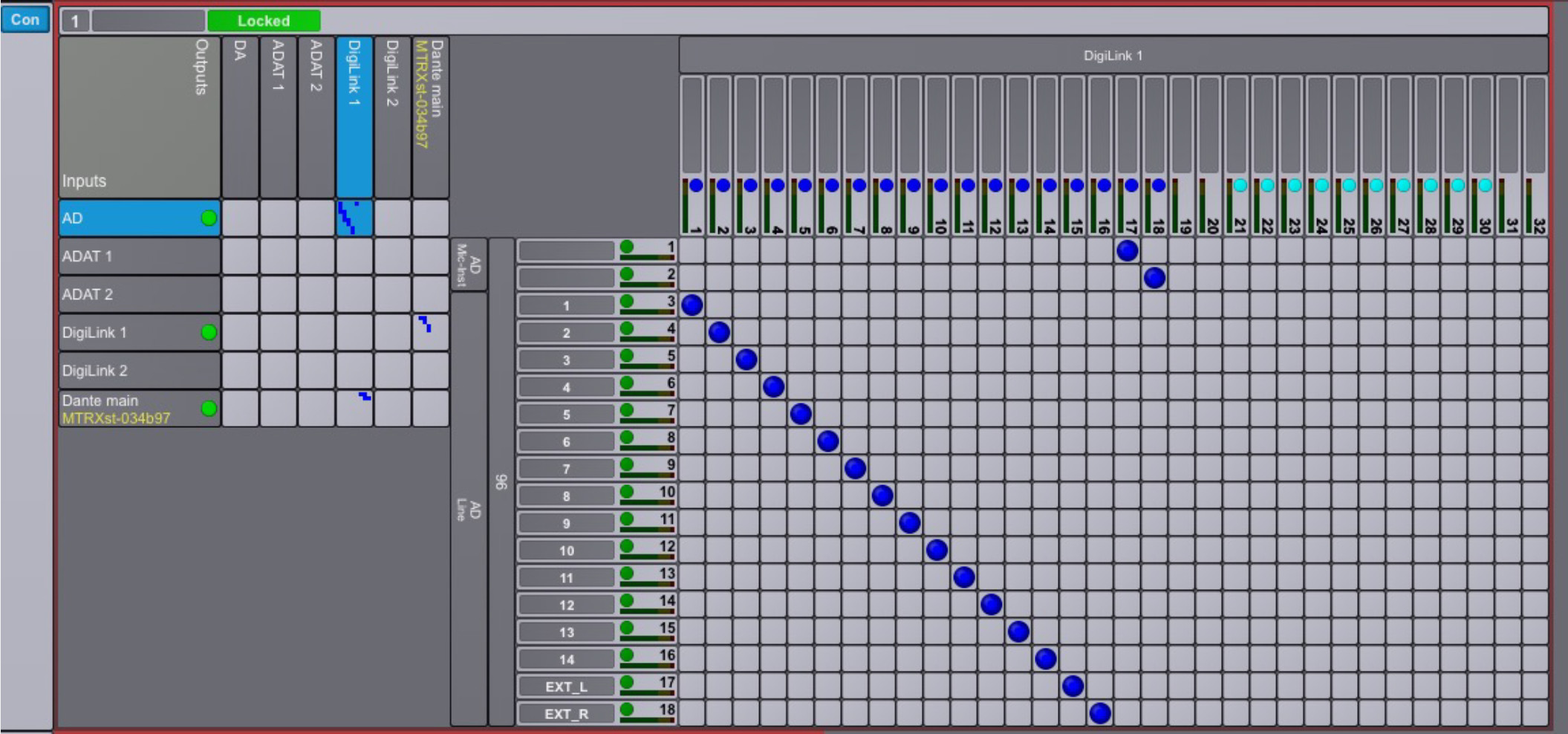

「もっとも現状ではステレオの作業が多く、実際のところステレオ9:Atmos1くらいの比率です。これを簡単に切り替えられるようにMTRX studioの内部パッチを用いています。具体的にいうとMTRX Studioはアナログアウトが16chあり、それとは別にモニター出力、ヘッドホン出力が2系統あるので、それらをフル活用することで、Atmos回線を残しつつ、ステレオ回線5つを切り替えられるようにしたのです」と込山さん。

MTRX studioの内部パッチを用いてAtmosや5種類のステレオモニターの接続を行っている

つまり、これによってNS-10M、iLoud MTMさらにはラジカセに切り替えられるようにしたというわけですね。

DADmanを用いて各環境を一発で切り替えられるようにしている

「工事が終わっていろいろ設定を始めたときに困ったのは、私自身がMTRX studioやDadman、Danteなどを全然あつかったことがなかったので、いきなりつまずきました。アナログ回線をつないだら簡単に音が出ると思っていたけれど、内部パッチをセッティングしないと一切音が出ないですから。その点には戸惑いました。そのため慣れるまでちょっと時間がかかりました。とはいえ、慣れてしまえば拡張性も非常に高く、便利だなと感じているところです」(込山さん)

イマーシブミックスのワークフロー

そうしたスタジオ設計・施工~完成までの話が込山さんからあったあと、イマーシブミックスのワークフローということで、実際にスタジオができてからの試行錯誤などについてのお話がありました。この際、BGM編と効果音編と2つに分けて解説されていました。

まずBGM編においては

「始めは方法が分からずハチャメチャになって失敗しましたが、音の配置の仕方、距離の出し方がわかってくるとなんとなく自分にあったやり方が見えてきました。その際、普通にミックスするのではなく、極端に定位を分けて聴こえ方をチェックすることで、配置の仕方が分かってきました。また境界線をうまくにじませることで、音楽的にも聴こえるようになってくることを発見しました」と込山さん。

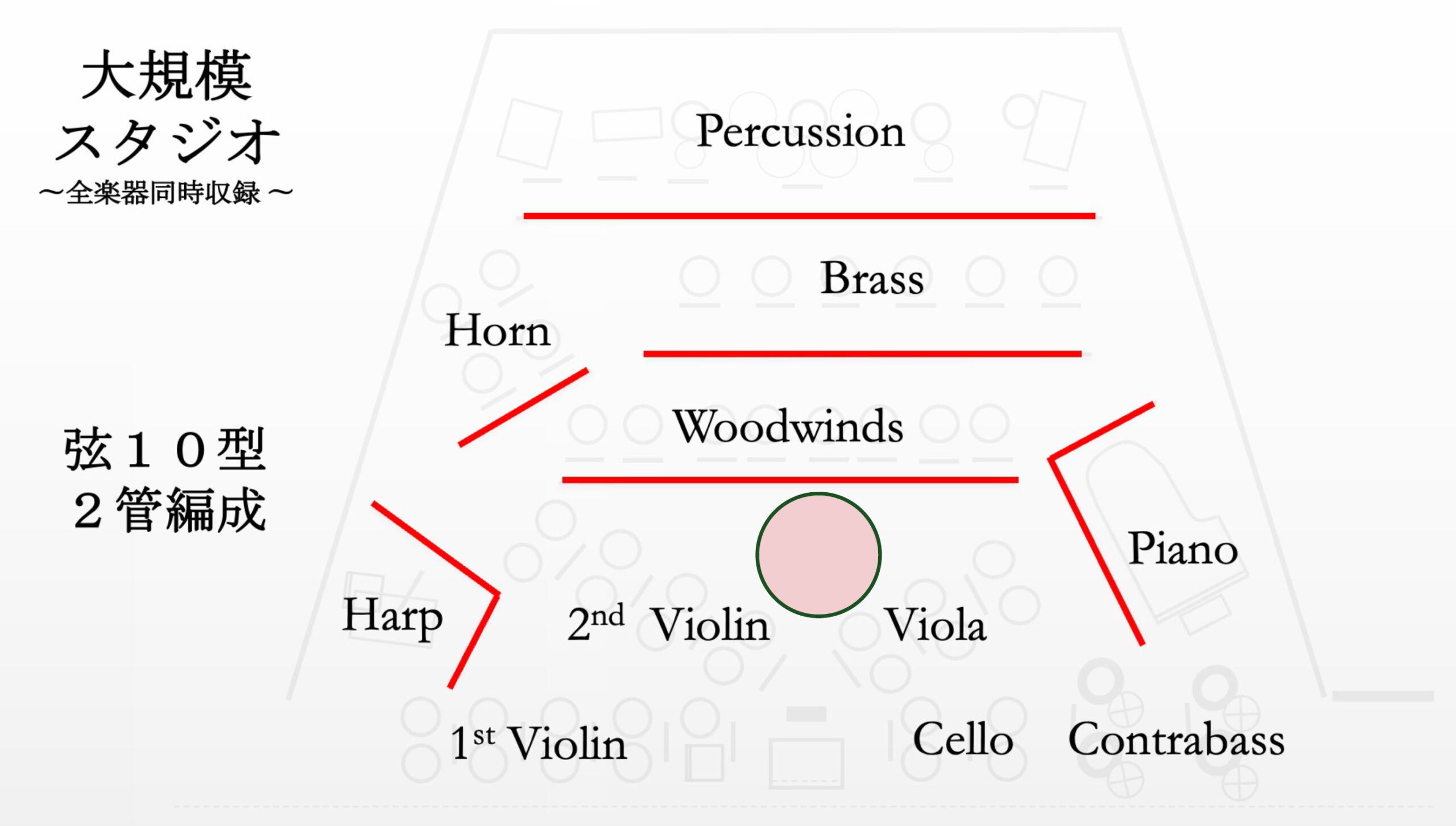

配置の仕方によって、さまざまな場所でオーケストラを聴くことが可能になる

「たとえばオーケストラの真ん中で聴こえるような定位で調整してみる、ということを行いました。この際2ndヴァイオリンとヴィオラの間くらいで聴いている感じを表現してみたところ、生々しさや臨場感、迫力を出すことができました。こうしたことができるなら、たとえば指揮者の位置で聴くような定位、客席のど真ん中で聴く定位など、イマーシブミックスをすることで場面に合わせたユニークなミックスができるという可能性を感じました」(込山さん)

また効果音編においては

ノイジークロークのエントランスはジャングルのような演出がされている

「弊社はエントランスを入ると、このような真っ暗なジャングルのようになっていて、ここではジャングルの音がずっとループして流れています。ただこれがステレオ2chの音だったので、せっかくなのでAtmosでミックスしてみようと試してみました。まずは効果音を作ったサウンドデザイナーからイメージを聞きながら音の配置を行っていきました。ただもらった音源がAmbisonicsなどの立体音ではなく、普通のステレオだったこともあり、単に配置してリバーブとかディレイで空間を作っていたのですが、あまり思ったような効果は得られませんでした。そこで、トラックを複製し、加工を大胆に行っていったのです。具体的には複製・加工したものを原音の近くにおいたり、逆位置に置いた上で、ちょっと動かしたり配置を変えると結構面白い効果がでてきたのです。ただ別の場所に置くと逆位相で変に聴こえてしまうことがあるので、音量とか囲む具合を調整しながら、とにかく没入感が得られるようにしていきました」(込山さん)

初お披露目のRIMEプラグインとNDH 20でバイノーラル試聴

そうした解説の後、「昭和124年」という短編映像作品の試聴が行われてこのセミナーは終了となりました。この効果音はノイジークロークで制作を行い、込山さんがミックスを行ったとのこと。

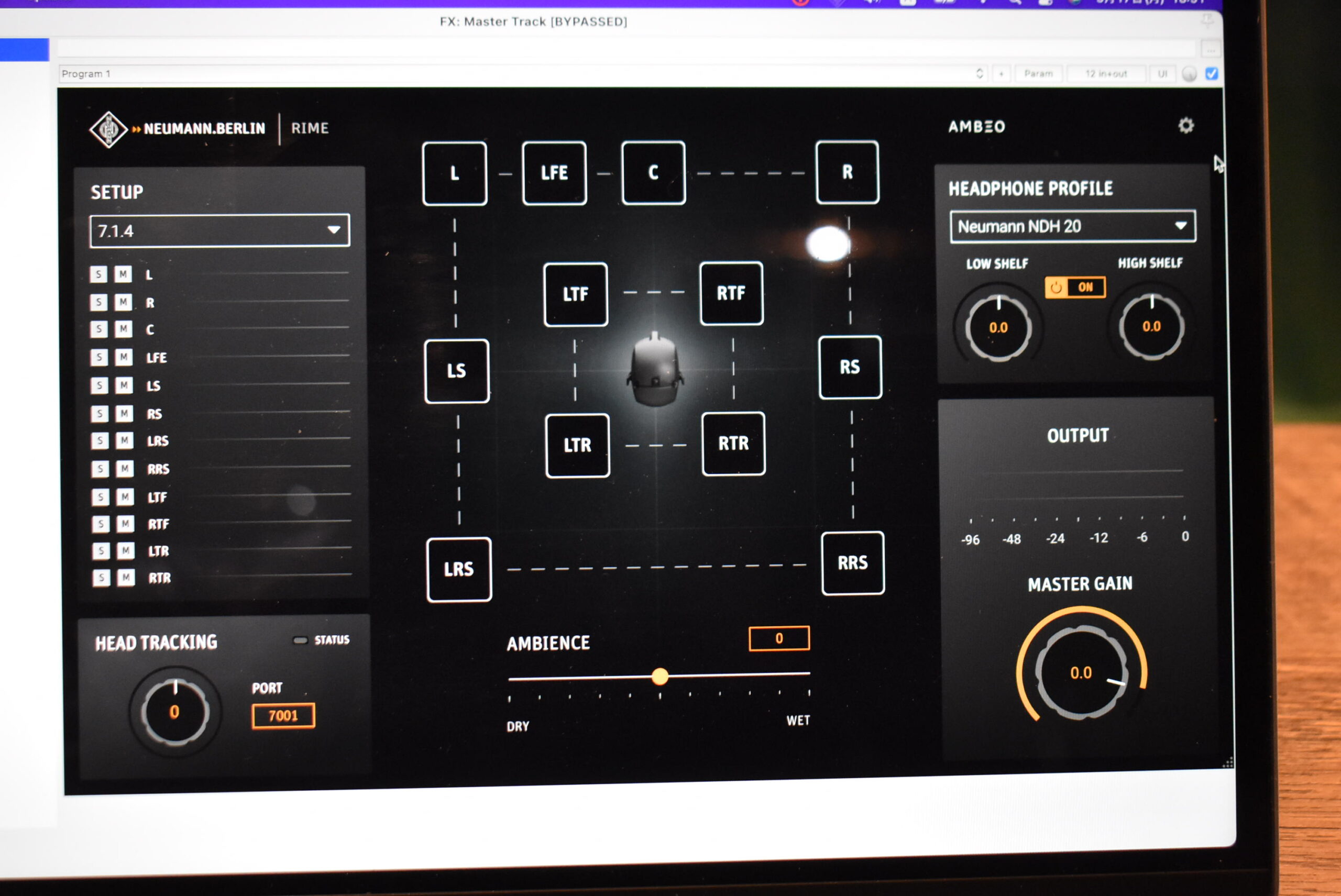

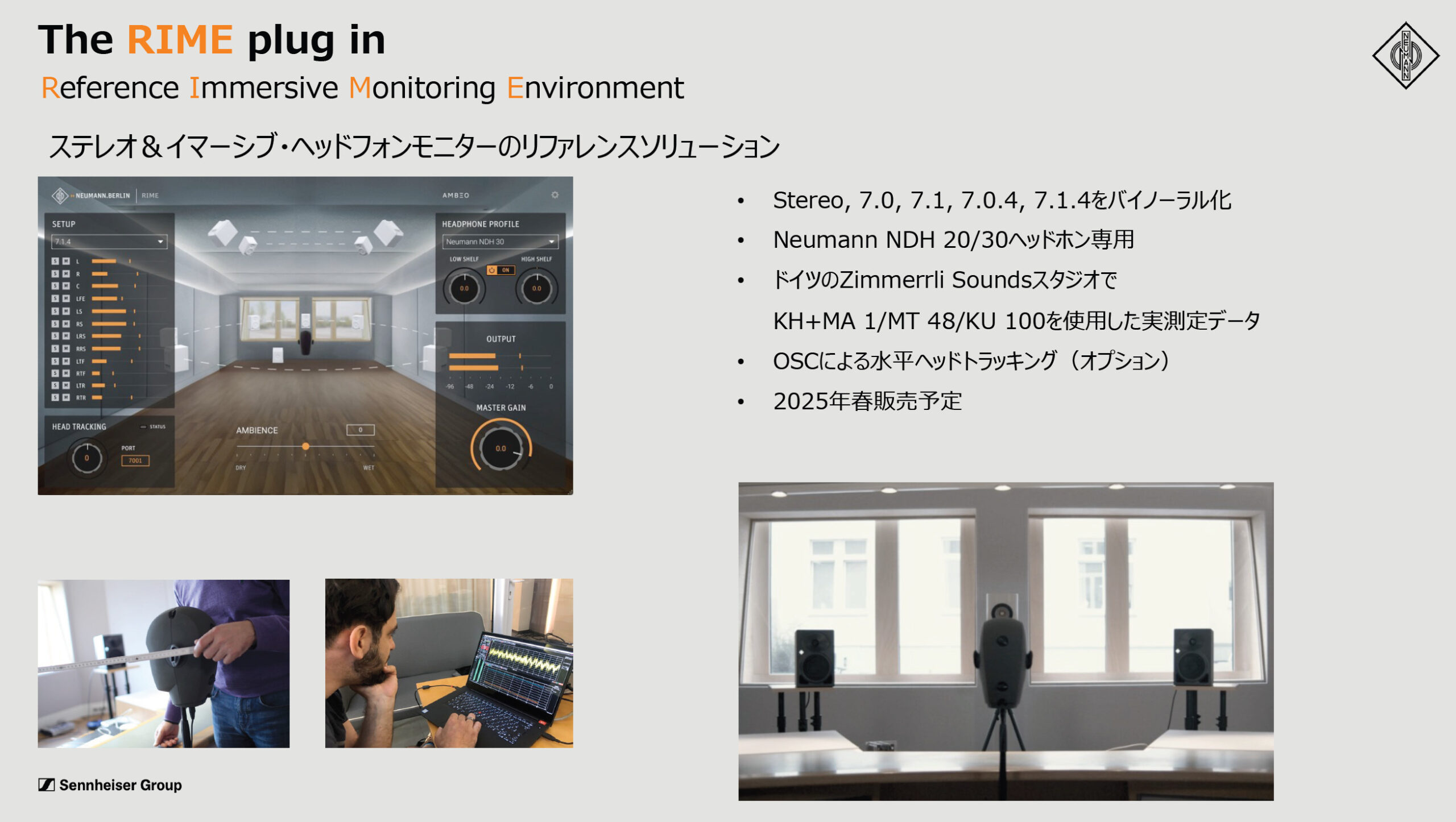

その試聴がかなり面白い内容になっていました。実はこの日、国内での初お披露目となったRIME(Reference Immersive Monitoring Environment)というプラグインを使ったシステムでの試聴となったのです。

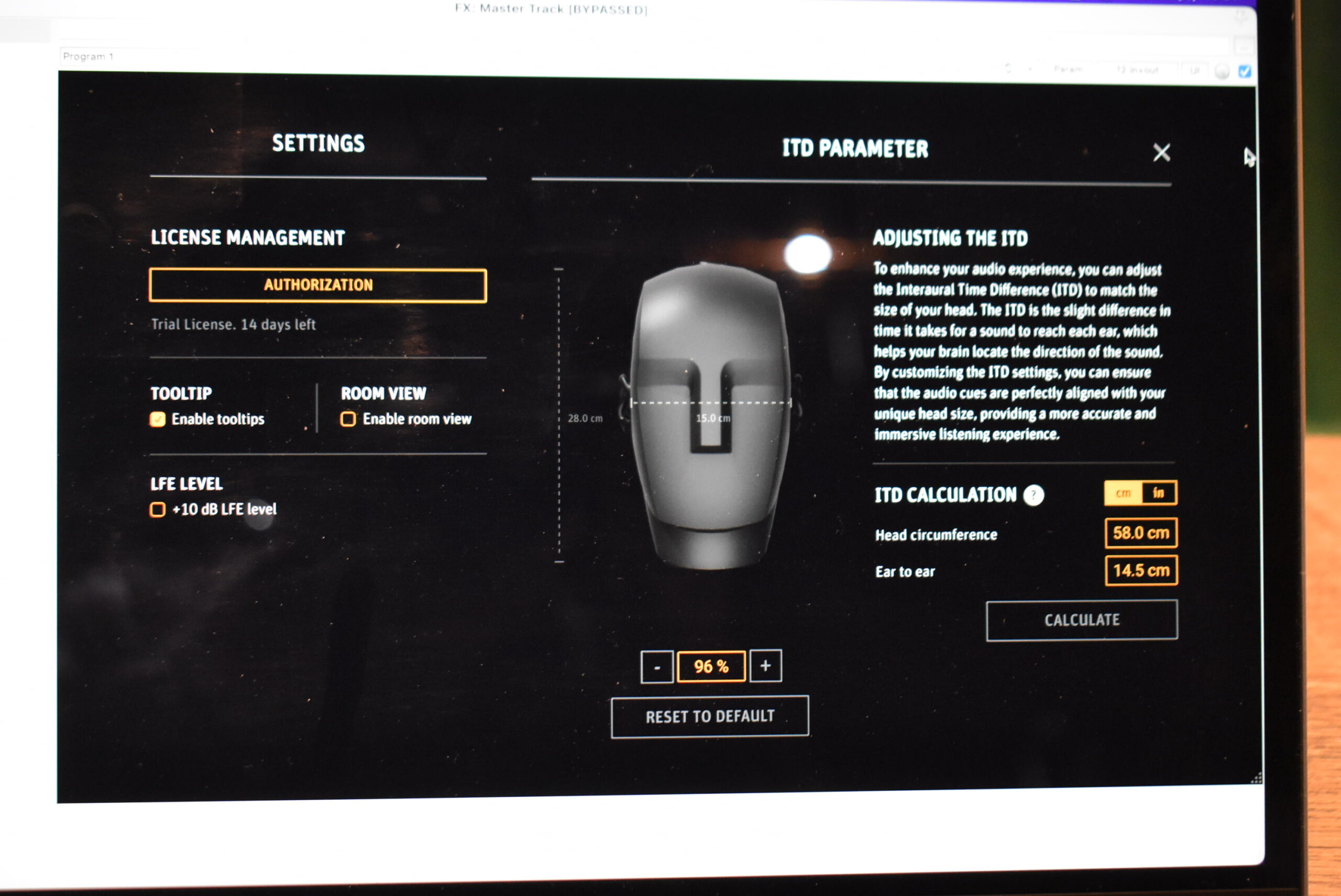

RIMEのセッティング画面

このRIME、まだ正式リリース前なので、細かいところまでは把握できていないのですが、Neumannが開発したプラグインで、Dolby Atmosの7.1.4chのサウンドをステレオのバイノーラルに畳み込むというもの。しかも、聴く人の頭のサイズを測定して入力することで、その人のHRTF(頭部伝達関数)に近いものを得て、リアルに聴くことができるようにした、というシステムになっているのです。

RIMEに自分の頭の大きさを設定することで、よりリアルな立体サウンドを再現することが可能になる

ただし、どのヘッドホンでも使えるというわけではなく、Neumannの密閉型ヘッドホンであるNDH 20またはオープン型とNDH 30に最適化されているということ。この日はNDH 20を使ってセミナーに集まった人が聴く形となっていました。

オーディオインターフェイスMT 48とNDH 20でモニターする形になっていた

私自身も試してみたところ、確かに非常にリアルに音の空間を感じられるシステムになっていました。今後、DTMベースでのイマーシブミックス用のシステムとして非常に可能性を感じるものだったので、ぜひ改めて詳細をレポートしたいと思っています。

Neumann CEOが語る、次世代イマーシブオーディオの未来

NeumannのグローバルCEOであるYasmine Riechers(ヤスミン・リーチャーズ)さんが今回のセミナーに登壇し、Neumannのこれまでの歩みと、イマーシブオーディオ分野への戦略的な取り組みについて語りました。以下は、そのスピーチの内容を再構成し、リーチャーズさんの言葉から読み取れるNeumannの未来ビジョンをまとめてみました。

来日していたNeumannのグローバルCEO、Yasmine Riechersさん

Neumannの哲学とその原点

Neumannは長い歴史があり、「パイオニア精神」、「精密さ」、「リファレンスグレードの音質」というのを礎にモノづくりをしてきた会社です。創業は1928年で、当時から「極めて明瞭かつリアルに音を再現する」という明確なミッションを掲げていました。そして世界初の商業用のコンデンサマイクであるCMV3(通称Neumann・ボトル)を出すとともに、レコーディングのカッティングマシンを作っていたのが、Neumannの原点です。

2025年でNeumannは96年の歴史となりますが、当初のミッションを今も継承し続けており、今まで以上に力をつぎ込んでいます。もはやNeumannは単なるマイクのメーカーではなく、オーディオインターフェイス、モニタースピーカーなど、録音スタジオやプロフェッショナルなエンジニアを支えるソリューションプロバイダーとなっています。

世界を支えるNeumann製品の現在地

ここで少し私たちの製品ポートフォリオについて説明させてください。Neumannのマイクは今も業界のリファレンスであり続けており、U67やU87などは世界中のスタジオで使われており、日本においてもアニメのアフレコだったり、ビデオゲームの制作にも使われています。一方、KHモニターも日本市場に着実に浸透してきています。その精度と信頼性により、高い評価をえており、この1週間日本の各地のスタジオを訪問しながら、我々の製品がどのように貢献しているのかを目にすることができました。

しかしNeumannの進化はそれだけでは終わりません。MERGING TECHNOLOGY社をグループに迎え入れたことにより、最高峰のDAWであるPyramixがNeumannのラインナップに加わり、つい先日Pyramixの新バージョン、Pyramix 15をリリースしたところです。

さらにDante対応のオーディオインターフェイスも海外ではすでに発表・発売していますが、日本国内でもまもなく発売する予定です。

MERGINGのDante搭載のネットワークコンバーター、HAPI Mk III ~

そしてもう一つ画期的な技術を発表させていただきます。それは小さな一方ではありますが、オーディオ業界にとって重要なものになるのは間違いないと思います。それはAMBEOやDolbyATMOSといった3Dオーディオの世界への参入障壁を取り払うことを目的とした革新的なプラグインになります。

RIMEはNDH 20およびNDH 30に最適化されている

これはRIME=Reference Immersive Monitoring Environmentというもので、われわれの密閉型ヘッドホンであるNDH20、オープン型のヘッドホンであるNDH30と一緒に使うことを前提に開発したまったく新たなプラグインです。これによってNeumannのKHモニターで構成されたイマーシブスタジオだけでなく、さまざまなところでイマーシブでのモニタリングが可能になるのです。

「RIMEが切り拓く3つの未来

ここでは具体的に3つの利用例を紹介してみましょう。1つ目はミキシングエンジニア自身による活用です。通常はスタジオでイマーシブミックスをしていると思いますが、スタジオを離れる必要がある場合でも、RIMEを利用することで、スタジオ環境をそのまま持ち運ぶことが可能になります。つまりMA-1でキャリブレーションしたKHモニターを置いたスタジオと同じ周波数特性と空間表現を再現することができます。つまり自宅でも外出先でもミックス作業が可能になるのです。

RIMEを各DAWの出力段に挿すことで、マルチチャンネルのサウンドをバイノーラル化することができる

2つ目はアーティストのミックスの確認用にRIMEを利用できることです。従来、アーティストがイマーシブミックスを確認するには、実際にスタジオに行かなくてはなりませんでした。しかし、RIMEがあれば、ホテルの部屋だろうが、ツアー中のバスの中でも、さらにはビーチであってもエンジニアの意図したサウンドをヘッドホンで確認することができるのです。

そして3つ目はイマーシブミックスをしようという初心者にもぜひお勧めしたいと思います。イマーシブミックスには7.1.4などの多くのスピーカーが必要で、その環境を揃えるには大きなコストがかかってしまいます。しかしRIMEであれば、物理的にマルチスピーカーを用意しなくても、正確な音でイマーシブミックスをすることが可能になるのです。コストの障壁を取り除き、多くの方に手軽にイマーシブミックスができる世界を作っていければと考えています。

このようにNeumannは、テクノロジーを通じて「みなさんが伝説を作る」ことの手助けをしていければと思っており、それこそが現在の私たちのミッションです。ぜひみなさんのご期待に沿える製品に仕上げていきたいと思っております。

コメント