マスタリング系のプラグインは各社さまざまなものをリリースしていますが、その中でも今注目されているのがMUSIK HACKというメーカーのMASTER PLAN(19,250円税込)です。このプラグインは、初音ミクの発売元でもあるクリプトン・フューチャー・メディアが運営している、サウンド素材・効果音・BGMやシンセ・ドラム・オーケストラなどのソフトウェア音源を販売しているウェブサイトSONICWIREのLIMITER部門で、FABFILTERのPRO-L 2、iZotopeのOZONE 11 ADVANCEDに続いて第3位となっているのです。

OzoneがAIを搭載していることを特徴にしている一方、MASTER PLANはAIを搭載せず、ビルボード1位、グラミー賞を2度受賞したエンジニアのStan Greeneさんが監修したシグナルチェーンを搭載した製品。プロのマスタリング現場で、使用されるテクニックやノウハウが詰まったオールインワンのマスタリングツールとなっています。たとえばEQだけ見ても、マスタリング時に効果的に作用する帯域はある程度決まっていますが、通常のEQの場合だと、無数にある選択肢の中から調整する必要があります。しかし、MASTER PLANでは各パラメータが効果的に働くようになっているので、初心者でも扱いやすく、そして目的としている理想のサウンド像にいち早く近づけることができるのです。さらに柔軟に自分の理想とするサウンドに仕上げることができるとともに、クリアなサウンドを保ちつつも圧倒的に高い音圧を実現できるのも、このプラグインの魅力。そんな、現在プロのエンジニアからも注目されているMASTER PLANを試してみたので、紹介していきましょう。

マスタリングにおける匠のワザを集約した最高峰のオールインワンマスタリングツールMASTER PLAN

オールインワンのマスタリングツールMASTER PLAN

まずは、以下の動画でどういったプラグインなのか、概要とそのサウンドを確認してみてください。

いかがでしょうか?MASTER PLANは、単なるリミッターやEQとは違い、音圧、トーンバランス、ステレオ感、ダイナミクス、さらには不要な濁りや耳に刺さる部分までも、1つの画面上で直感的にコントロールすることができるのです。ほかにも、MASTER PLANを使ってマスタリングされた楽曲がSpotifyにアップされていたり、

製品ページ(https://sonicwire.com/product/C5551)では、MASTER PLANの適応前と適応後が試聴できるようになっているので、ぜひチェックしてみてください。

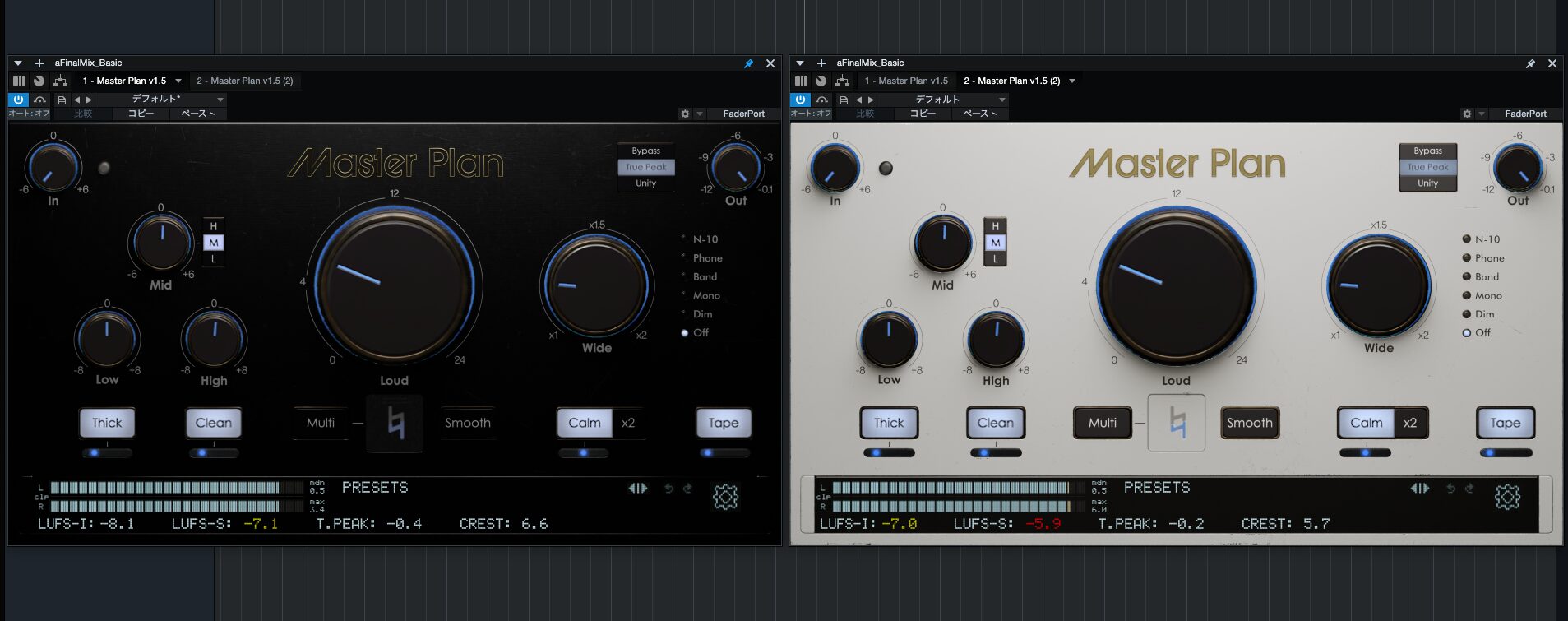

黒パネルと白パネルの2種類を切り替えることができる

マスタリングに必要な機能を1つのプラグインに集約している

さて、さっそくですがMASTER PLANの各パラメータがどうなっているのか、より詳しく見ていきましょう。まずは、中央に配置されているLoudというノブから。Loudノブは回すだけで、一般的なリミッターよりも圧倒的に自然に音圧を上げることができます。ドラムのアタックやボーカルの抜けを潰すことなく、クリアなまま音を前に出せるので、音源を即戦力レベルまで引き上げることが可能。MASTER PLANがオールインワンというのも魅力ですが、このクリアなまま音圧を上げられる点も魅力となっています。

クリアなまま音圧を稼ぐことができるLoudノブ

さらに、Wideを上げると位相を崩さず自然な広がりが生まれ、ミックスに空気感が加わります。これによって、ただラウドなだけでなく、しっかりと立体感のあるサウンドを作り出すことができます。しかも、これらの各パラメータの操作はすべてクリック1つでバイパスできるので、元の音との比較も非常に簡単。プラグイン全体をバイパスできるのが普通ですが、パラメータごとにバイパスできるのは、結構便利ですよ。

Wideを上げると位相を崩さず自然な広がりを作ることができる

トーンの補正はLow、Mid、Highのトーンコントロールで行います。低音が足りないと感じたら、Lowを上げればいいし、ボーカルをもう少し目立たせたければMidを調整するなど、自分好みに直感的にコントロールしていきます。もし低域が濁ってしまったらCleanを、逆に高域が耳に刺さるようならCalmを使うと、簡単に問題を解決することができますよ。

Low、Mid、Highのトーンコントロール。CleanやCalmという問題を解決する便利なパラメータも搭載している

もしミックスにまとまりが欲しいときはSmoothをONにするだけでOK。ほんの少しコンプレッションがかかり、全体が自然に一体化して聴こえるようになります。またドラムやベースを太くしたいときはThickを使えば、アナログ機材に通したような温かみと押し出し感を加えることができます。

グルーコンプを再現するSmoothや低音を簡単に太くするThickを搭載している

MASTER PLANの使い方のコツとしては、まずざっくりLoud、Wide、Low、Highを調整して大枠を作ります。その後、CleanやCalmなどの問題解決ツールを必要に応じて使い、最後にSmoothやTapeで細かい質感を整えます。大雑把に作って、最後に細かいところを調整していくと、いい感じに作り上げることができますよ。

Tapeを使って、全体に暖かみを加えることも可能

また、便利なのがフィルター機能。右側に並んだPhoneやBandpass、Monoなどを選ぶと、スマホスピーカーやモノラル環境をエミュレートでき、リスナーの実際の環境に近い音を確認することができます。自分のスタジオで聴いていたときは気づかなかったバランスの崩れを簡単に発見できるのです。YAMAHA NS-10Mのエミュレートがあるのもユニークですね。

さまざまな環境でミックス/マスタリングをチェックできる

Unityボタンをオンにすると、音量を変えずに音質の変化だけを確認することが可能。また、LUFSメーターも搭載しており、メーターが白か緑の状態であれば無理のない状況、赤になったら少し下げる、など視覚的にも音圧のコントロールが分かりやすくなっています。そしていくつかのプリセットやTrue Peakモードも搭載しています。

マスタリングに便利なメーター類、プリセットなども搭載している

また、マルチバンドコンプも搭載しており、たとえばミックスの中でキックやベースなど低音が暴れていると感じたときは、L(Low)スライダーを少し上げて低域だけを軽く抑えたり、中域や高域に耳障りなピークがある場合は、それぞれM(Mid)やH(High)のスライダーを動かして、目立つ帯域をなだらかに整えることができます。

マルチバンドコンプを使って、問題のあるポイントを調整することも可能

これだけのパラメータを、いろいろなプラグインで行おうとすると、複数の製品が必要ですし、技術や経験も必要になってきます。通常であればどれをどの順番に挿すかなど、考えることがたくさんありますが、MASTER PLANはある程度型が決まっているので、サウンドに集中して音作りを行うことができるのです。しかもその型も、トップエンジニアのシグナルチェーンなので、多くの人が満足すると思いますよ。

最高峰リミッターの開発者に聞く!ストリーミング時代のマスタリングの極意から一部抜粋して紹介

MUSIK HACKの共同設立者であるSam Fischmannさんに、MASTER PLANがどのように生まれたのか、現代のマスタリングを取り巻く状況について開発者の視点から質問する記事が上がっていて、ここに面白いことが書かれていたので、DTMステーションでも一部抜粋して紹介していきたいと思います。ちなみに元記事はこちらです。https://sonicwire.com/news/blog/2024/07/musik-hack-interview

最高峰リミッターの開発者に聞く!ストリーミング時代のマスタリングの極意

ラウドネスやトゥルーピークについて

——トゥルーピーク処理を自動で行ってくれる「True Peak」ボタンは、どのような場合に有効にすべきでしょうか?

Sam:クライアントから技術的な要件を提示されない限りは(ストリーミング・サービスのガイドラインは除く)、このボタンが必要になることは無いでしょう。マスタリングをする人の意見や好みの問題とも言えますね!

必要だと言う人がいることも理解していますが、実際のところハイレベルなマスタリング・エンジニアの大半は、トゥルーピーク・レベルを気にしていません。あえてこのボタンを使わずにトラックをマスタリングした上で、.m4aと.mp3の両方に変換してみるのが良いかもしれません。Macをお使いであれば、Apple Audio Mastering Toolsをプラグインとして使って、同じような要領でDAWの中で直接チェックできます。圧縮されたトラックを聴いてみて特に問題がなければ、「True Peak」を有効にする必要はありません。

技術的な観点から異論がある方もいるかもしれませんが、トラックを.mp3や.aacに変換し、マスタリング・エンジニアやプロデューサーがそれを聴いて問題がないと感じるなら、不要な懸念を持つ必要はないと我々は考えています。

ディザリングについて

—— ディザリング機能は『MASTER PLAN』に含まれていますか?

Sam:いいえ、含まれていません。16ビットのPCMをエクスポートするのでなければ、特に必要ないと考えています。昨今のDAWであれば、すでに良質なディザリング・アルゴリズムが搭載されていますし、アルゴリズムの違いによるクオリティの差は、たとえプロであってもほぼ聞き分けられないようなものです。「ディザリングを行う」という決断はミックスに大きな影響を与えることすらあるので、まずはミックスに集中することが先決と言えます!

ラウドネスについて

—— ラウドネスの大きさについては、ユーザーの間でもしばしば議論がなされています。マスタリングにおいて、ラウドネスはどの程度が適切だと思いますか?

Sam:「適切なラウドネス」は、マスタリングをする音楽のジャンルやタイプによって違います!「Unity」ボタンを有効にすればゲインマッチが有効になりますので、まずはこれをオンにした状態で歪みを発生させない範囲でボリュームを上げてください。次にそのまま、「Bypass」ボタンのオン・オフを切り替えてみます。もし特にサウンドの違いが無い、または違いが気にならないのであれば、それはラウドネスがトラックを傷つけていないということです。そのくらいの音量でも良いですし、もっと小さくしても良いでしょう。

ストリーミングサービスで基準として定められた「LUFS」レベルを達成することは、そこまで重要ではありません。よりラウドなミックスの方が、より幅広いリスニング環境でより良いパフォーマンスを発揮します。「Unity」ボタンをオンにしても違和感のないサウンドになるのであれば、ストリーミングサービスがあなたのトラックの音量を下げたとしても、トラック自体の音質が著しく下がるようなことはありません。

iZotope OzoneとMASTER PLANどっちのほうが優秀?

さて、マスタリングプラグインというと、人気ナンバー1ともいえるのが、iZotopeのOzoneですよね。Ozoneは、楽曲を聴かせることで楽曲をいい感じにしてくれるという点が初心者でも扱いやすく、またたくさんのモジュールを自由自在に使えるので、プロの間でも使用されているプラグインです。それと比べると、MASTER PLANはAIによる自動マスタリング機能はないですし、各モジュールも自由自在に変更することができません。ですが、実はMASTER PLANの方が、初心者にもおすすめなんです。

iZotope OzoneとMASTER PLANを併用するのもアリ

もちろん、Ozoneに楽曲を読み込ませて、そのままパラメータを変更せずにOKであれば、Ozoneでしかできないので、それを使う必要があります。ただ、自分の理想とするサウンドに近づけるためにパラメータを調整するとなると、Ozoneは少し複雑過ぎるのです。逆をいうと、細かく調整できるのですが、それを行うには知識や経験が必要です。一方、MASTER PLANは前述の通り型が決まっているので、どこを調整したらいいか分かりやすく、自分好みのサウンドに近づけるという点では、MASTER PLANの方が扱いやすくなっています。型が決まっているものの、幅広い音作りも可能ですし、プリセットからマスタリングしていけば、初めてでもかなりいいサウンドを作ることができると思いますよ。

と書きましたが、別にどちらか1つしか使っちゃいけないということもないので、併用するのもアリ。MASTER PLANは、大胆にサウンドを変えるというのは得意ではないので、ミックスに自信がなければ、iZotopeにある程度整えてもらって、MASTER PLANで最後音質を調整していくという使い方ができますね。なお、iZotope的にもOzoneのMaster Assistantは万能ではなく、アシスタントと名前が付いているように提案だとしているので、読み込ませて完璧になるとはいっていないんですよね。うまくOzoneの提案も受けつつ、MASTER PLANでマスタリングしてみてはいかがでしょうか?

【関連情報】

MASTER PLAN製品情報

【価格チェック&購入】

◎SONICWIRE ⇒ MASTER PLAN

コメント