昨年11月30日、「Beat Heart!リズムマシンと音楽文化」と題された非常に貴重なイベントが東京・早稲田にある公益財団法人かけはし芸術文化振興財団のホールで開催されました。これは「梯郁太郎メモリアル トーク&ライブ・セッション」という年に数回行われているイベントの一つだったのですが、ここにはローランドの元代表取締役・技術本部長の菊本忠男さん、コルグの監査役で元技術開発担当常務取締役の三枝文夫さんが出演し、1970年代、1980年代に開発されたリズムマシン・ドラムマシンについての、証言が行われました。

その司会を行ったのは、YMOの第4の男として知られる、あの松武秀樹さん。実際、YMOのライブで使ったエピソードなども交えつつ、これまで表に出てこなかったさまざまな開発裏話を掘り起こしていったのです。ここではRoland、KORG製品に加えLINNのLM-1やLM-2など当時のエポックメイキングになった機材についても触れつつ、それらの意味についても語られるとともに、当時、そうした機器を実際に使った楽曲も紹介されました。さらに後半には80KIDZのメンバーであるJUNさん、パーカッショニストの梯郁夫さんもトークに交わるとともに、楽曲の実演も行われたのです。この時の様子は、記事の後半にもあるとおりすべてオンライン動画として無料公開されているので、ぜひご覧いただきたいのですが、その触りの部分を少し記事として紹介してみましょう。

ドンカマとは、KORGが開発した大きなリズムマシンだった

みなさんは「ドンカマ」と聞いて何を想像されますか?おそらく年代によって少し違いがあると思いますし、30代以下だと「そんな名前、聞いたこともない」とおっしゃるかもしれません。

でもおそらく多くの方は「キッコッコッコ、カッコッコッコ」といった同期用の音を想像されるのではないでしょうか?今でいうところの「クリック」のことですね。とはいえ、なんでこれをドンカマと呼ぶのか、語源を知らない方は少なくないと思います。

実はこれ、1963年創業の京王技術研究所(現コルグ株式会社)が、その年に発売したリズムマシン、「ドンカマチック(DONCA MATIC)、DA-20」が語源になっているんです。

「私が楽器業界に入ったのも1963年でしたが、ドンカマチックはコルグの創業者である加藤孟と長内端が、オルガン・エレクトーンの伴奏用のリズムマシンとして作ったものなんです」と話すのは、現在もコルグの監査役であり、コルグの最新機材の開発にも現場でアドバイスなどを行っている三枝さん。ちょうど先日の記事「miniKORG 700Sのフィルター搭載オーディオIFも参考出品! NAMM 2025で数々の新製品をお披露目したKORGブース」でも三枝さん開発のminiKORG 700Sや、それを復刻するとともに機能強化させたminiKORG 700Smについて紹介したばかりです。

「なんで、ドンカマなんて名前なんですか?」という松武さんの質問に対し三枝さんは、

「ドンは、バスドラムのドンドンいう音、カは、クラベスのカーッという音、そしてマチックは当時、いろいろなものが自動化する中、オートマチックという言葉が幅広く使われていたので、そこから持ってきたんです。でもなぜかチックだけが取り除かれたドンカマという名前が広まったんですよ」と半分ダジャレのようなネーミングであったことが三枝さんによって明言されたのです。

機械と真空管とトランジスタのトライブリッドとして開発された

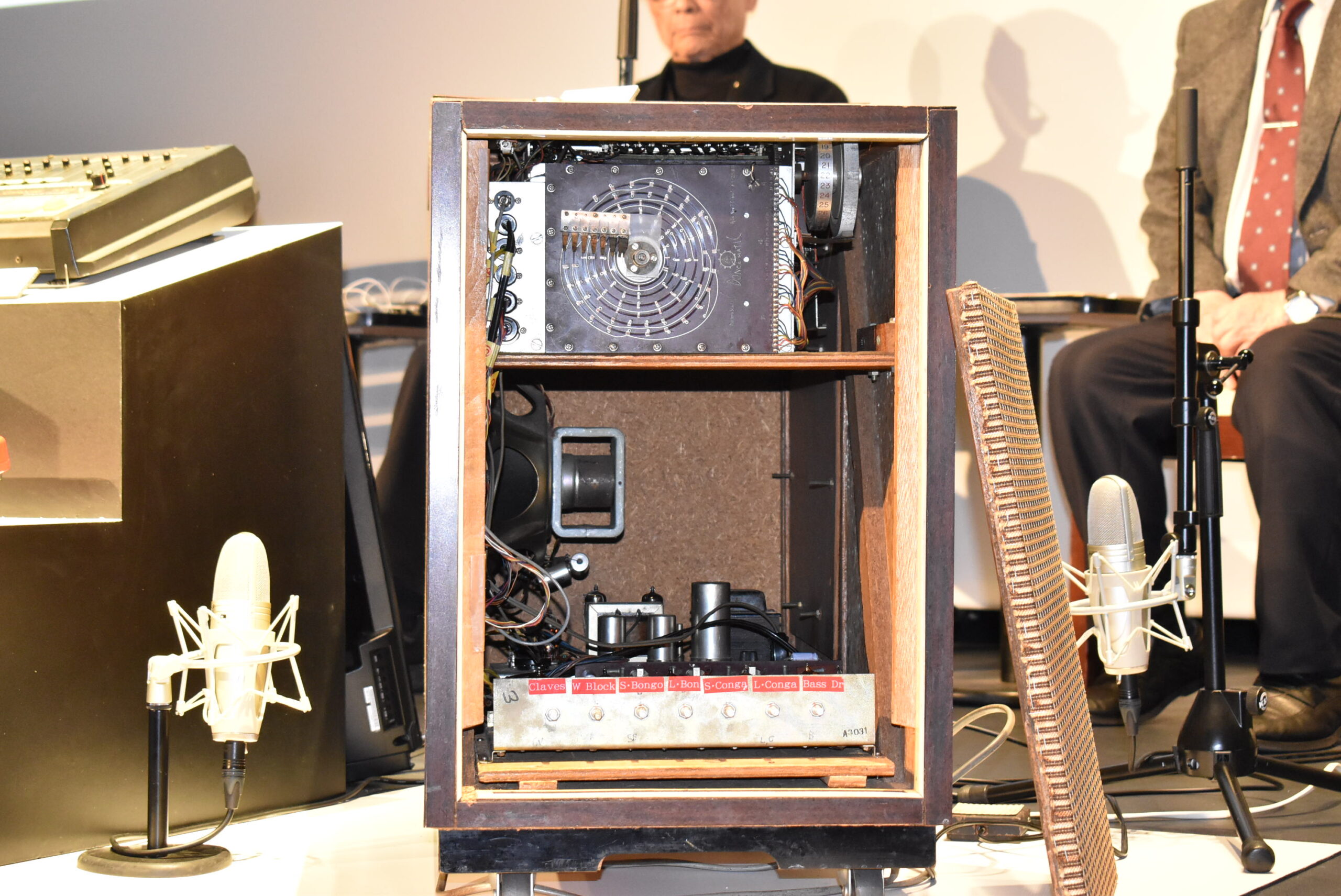

会場には、そのドンカマの実機がおかれ、実際に音が鳴るところが披露されたのですが、それが机というか小型冷蔵庫のような大きく重たい機材なんです。

そして、その中が開けられた状態でデモされており、中を覗いてみると、大きな円盤がぐるぐると回っているんです。

「今なら電子制御で回転数のコントロールなんか簡単にできますが、当時はそうしたことができなかったので、モーターは一定回転のまま。そこによく見ると当時は珍しかったプリント基板が置かれており、中に同心円状に複数の接点があり、これがスイッチのように動いてテンポコントロールを可能にしています。またちょうど真空管の時代からトランジスタの時代に移るタイミングだったので、これら3つを組み合わせているんですよ」と三枝さん。

戦後で海外の楽曲ばかりになっていた当時、音頭やドドンパといった日本のリズムを出せる機材ということでドンカマチックを開発し、大きな話題になったのだとか……。

スピーカーを破壊し、録音もできない、悪魔の音、TR-808

そのドンカマの時代から、機材はどんどん小型化、高性能化が進んでいくわけですが、そこから20年近くたった1980年にRolandが発売したTR-808(通称ヤオヤ)は、いまでも世界中のミュージシャンが珍重するドラムマシンです。

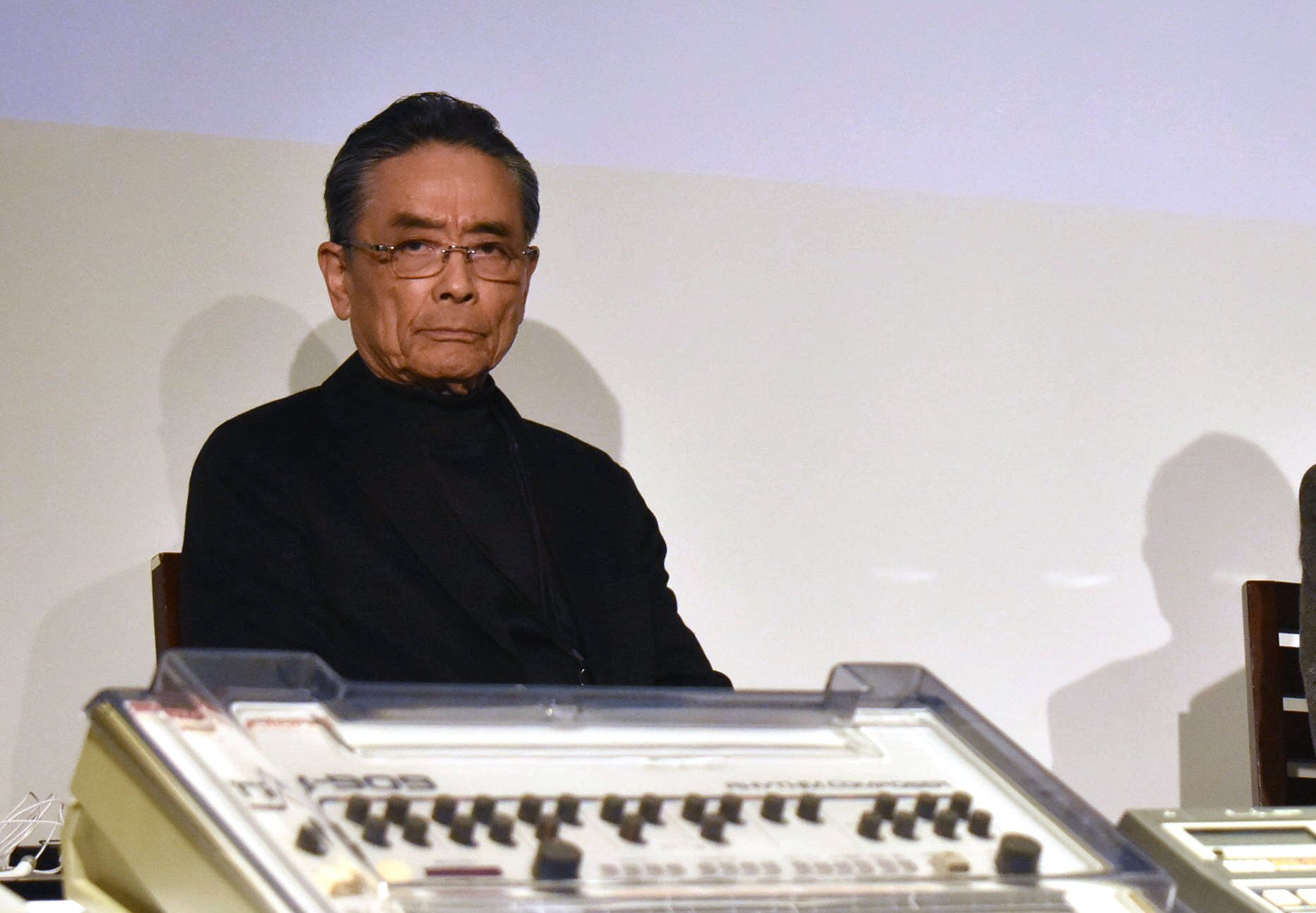

もっとも現在は、ビンテージ機材として超高価になってしまったTR-808そのものを使うというよりも、TR-808の音をサンプリングした音源を使うケースが多いわけですが、そのTR-808の開発を主導したのが菊本さん。ちょうど先日「米MIDI Associationが3人の日本人レジェンドエンジニア、菊本忠男さん、西元哲夫さん、故・平野勝彦さんに生涯功労賞を授与」という記事で、菊本さんが世界的な賞を受賞したことを記事にしたばかりなので、ご覧になった方も多いと思います。

その菊本さんが、TR-808に関するさまざまな興味深い話をされていたのですが、そのトークの前に松武さんが、YMOで利用したTR-808の実機を使い、キックの音をデモしていました。ドン・ドンと鳴らしながら、徐々にディケイを長くしていくのですが、物凄い重低音が出ているのです。マイクではその重低音がまったく拾えていないので、収録ビデオではその音自体を聴くことはできないのですが、カメラが思い切り揺れていることから、その破壊力は感じられると思います。

「振動していたことが感じられたと思いますが、これは限界を超えていたからであって、808の純粋な音はこの部屋でも聴けないんです。いま非常に音量を絞っていますが、これ以上上げると音が割れてしまうので、出せない。開発当時、スピーカーがたくさん壊れてしまいました。私自身、本来の音を体験したのはつい2年前のことなんです。人によっては悪魔の音と呼んでましたね」と菊本さん。

その後、TR-808使った当時の楽曲としてWhitney Houstonの「I Wanna Dance With Sombody」が流されるのですが、それを聴いて

「これ歪んでるでしょ。普通のスピーカーで鳴らせないのと同様、808の音はそのままレコーディングができないんです。コンプレッサやEQを使って処理してからじゃないと入らない」と菊本さんは指摘しています。

CR-78をベースに、アナログドラム音源として開発されたTR-808

TR-808を作った経緯について菊本さんは以下のような話もされてました。

「1979年、ローランドの創業者で社長であった梯郁太郎さんがNAMM Showから帰って来た際、『最近、アメリカのスタジオでリアルな音がするドラムマシンが注目されているらしい。これによってドラマーの人件費が削減できるんだ。ただし本当にリアルなものじゃなくちゃダメなんだ』と言うんです。ちょうどLINNからLM-1が発表されたタイミングだったのですが、当時の技術から考えると360万円程度はする。これでは高すぎるし、Rolandはシンセのメーカーだから、ユーザーの好みの音が作れるシンセサイザでドラムマシンを作っていこう、と開発したのがTR-808だんたんです」

ただ、ドラムの音をすべてシンセサイザで構成していくと、1音1音、SYSTEM-700のようなものを組み込んでいくことになり、膨大なものになってしまうから、実現が難しい。そこで、原点に戻って、その前のリズムマシン、CR-78の回路をベースに改良して作っていったとのこと。

「だから、実はCR-78のキックの音もTR-808とほぼ同じ音なんです。TR-808ほどキックの音が目立たないのは、回路的に音量をぐっと絞っているから。だから、この音量をグッと上げていけば、808とかなり近くなります」と菊本さんは解説します。

もっとも、そうして完成したTR-808も、リアルなドラムの音とはかけ離れていたため、社内からも一般からも反応は悪く、まったく売れず、ほどなく生産終了となってしまったのだとか。しかし、その後、ダンス系、ヒップホップ系の人に注目され、本来開発したときに想定していたのとは違う方向で使われるようになり、伝説のマシンへと昇華していったとのことでした。

なお、各リズムマシン・ドラムマシンの紹介とともに流れた楽曲は原盤権の問題などもあり、オリジナル曲そのものではなく打ち込んで作ったもの。あまりにも完璧なコピーだったので、オリジナルでは……と錯覚するほどでしたが、これらはキーボーディスト、音楽プロデューサーで知られ、その昔、DTMマガジンなどで連載をされていたあの坂上暢さんがこの日のために準備した曲だったとのことでした。

イベントの様子は無料でビデオ公開中

さて、このイベント後半ではJUNさん梯郁夫さんも座談会に参加し、その後のPCM時代に入ってからの世の中の動いや、そこでのTR-808などのビンテージ機材の使われ方などのトークがされていきました。

さらにJUNさんの楽曲が披露されたり、梯郁夫さんによる演奏もされたのですが、これらについてはぜひ、ビデオのほうをご覧になってみてください。

この「Beat Heart!リズムマシンと音楽文化」のイベントはすべてビデオで無料公開されています。約2時間弱という内容ですが、ここでしか知ることができない内容ばかりの非常に貴重なものなので、ぜひご覧になってみてください。

次回は2月28日、電子管楽器トーク&ライブ

次回の「梯郁太郎メモリアル トーク&ライブ・セッション」は「電子管楽器トーク&ライブ~電子管楽器サウンド・ヒストリー」と題して、2025年2月28日に開催される予定です。ここでは「デジタル管楽器の歴史と進化、音楽文化の影響を知る」ということをテーマにデジタル管楽器の生い立ちと発展の歴史を解説するとともに、管楽器としての演奏性能の向上とその原理、構造について開発者から聞いていきます。さらにウィンドシンセを利用したスペシャリストによるライブ演奏も交えていくなど、これも貴重な内容になっていきそうです。

出演はサクソフォン奏者の宮崎隆睦さん、電子管楽器評論家のBANANAsuさん、そしてヤマハ、ローランドの電子管楽器開発のエンジニアの他、福井健太さん(YDS150)、中村有里さん(AEROPHON)が演奏を、そして司会進行役として僭越ながら、私、藤本健が担当する予定です。

開場 18:00 / 開演 18:30

入場料 2,000円

会場 Artware HUB KAKEHASHI MEMORIAL

入場チケット https://teket.jp/11132/46169

関連情報情報 公益財団法人かけはし芸術文化振興財団サイト

コメント

最近は、激安なんですねぇ❢30年前に、いろんな音源を、集めるのは、大変で、高いし、中古ばかり集めることしか出来なかたけど、もう一度やる気になりました❢ARIGATOございます