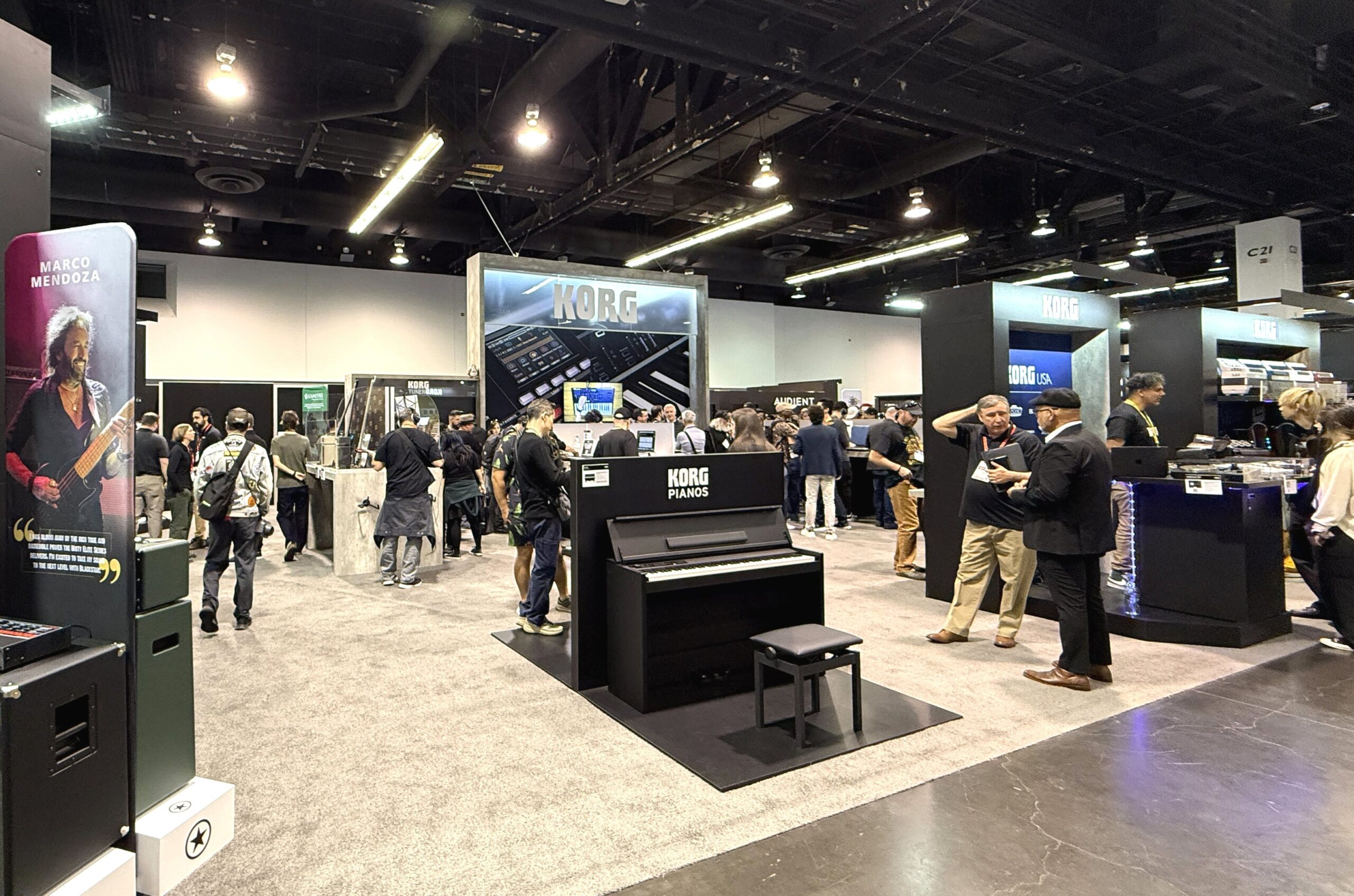

1月23~25日、アメリカ・アナハイムのコンベンションセンターで開催された世界最大の楽器の展示会、The NAMM Show 2025には世界中から多くのメーカーが集まり、数々の新製品の展示・発表を行っていました。その中でもひときわ目立っていたのがメイン会場に特大なブースを構えていた日本のメーカー、KORGです。例年通り、KORGではNAMMに向けて、さまざまな新製品を用意していたようで、ここで数多くの新アイテムをお披露目していたのです。

MIDI 2.0プロパティエクスチェンジにも対応したアナログ・モデリングシンセのmulti/poly moduleと、それに完全互換のソフトシンセmulti/poly native、往年の名器を復刻させたminiKORG 700Sm、Vestaxの元社長である故・中間俊秀さんと共同開発したというポータブル・レコード・プレーヤーのhandytraxx play、そのプレーヤーに真空管アンプ搭載したhandytraxx tube、さらには1bitオーディオに対応させたhandytraxx 1bit。また2011年登場のKRONOSを大きくアップデートさせた次世代ワークステーション、KRONOS。そして参考出品という形ではありましたが、KORGとして初となるオーディオインターフェイスのmicroAUDIO22と、そこにminiKORG 700Sのアナログフィルターを搭載したモデルmicroAUDIO 722……など数々の新製品が展示されていました。その中でDTMステーション的に注目の製品をピックアップしていきましょう。

1974年のアナログシンセの復刻版、miniKORG 700Sm登場

まず最初に紹介するのは見た目にもカッコいいminiKORG 700Smについて。これは1973年にKORGが初めて量産したモノフォニック・シンセサイザー、miniKORG 700を再現した、というものです。ご存じの方も多いと思いますが、2021年のNAMMでminiKORG 700を復刻したminiKORG 700FSが発表され、大きな話題になりました。正確には1974年に発売されたminiKORG 700の改良版、miniKORG 700Sの復刻版に、当時は搭載できなかったアルペジエーター、スプリング・リバーブ、アフター・タッチなどの機能を追加したモデルでした。

ただそのminiKORG 700FSは、台数限定の生産だったこともあり、即完売でモノが無くなったままとなっていました。そのminiKORG FSの機能はすべてそのままに、スリム鍵盤を使用するなどして、少しコンパクトな86%のサイズにした、というのがこのminiKORG 700Smなのです。以下にKORG制作の紹介ビデオがあるので、ご覧になってみてください。

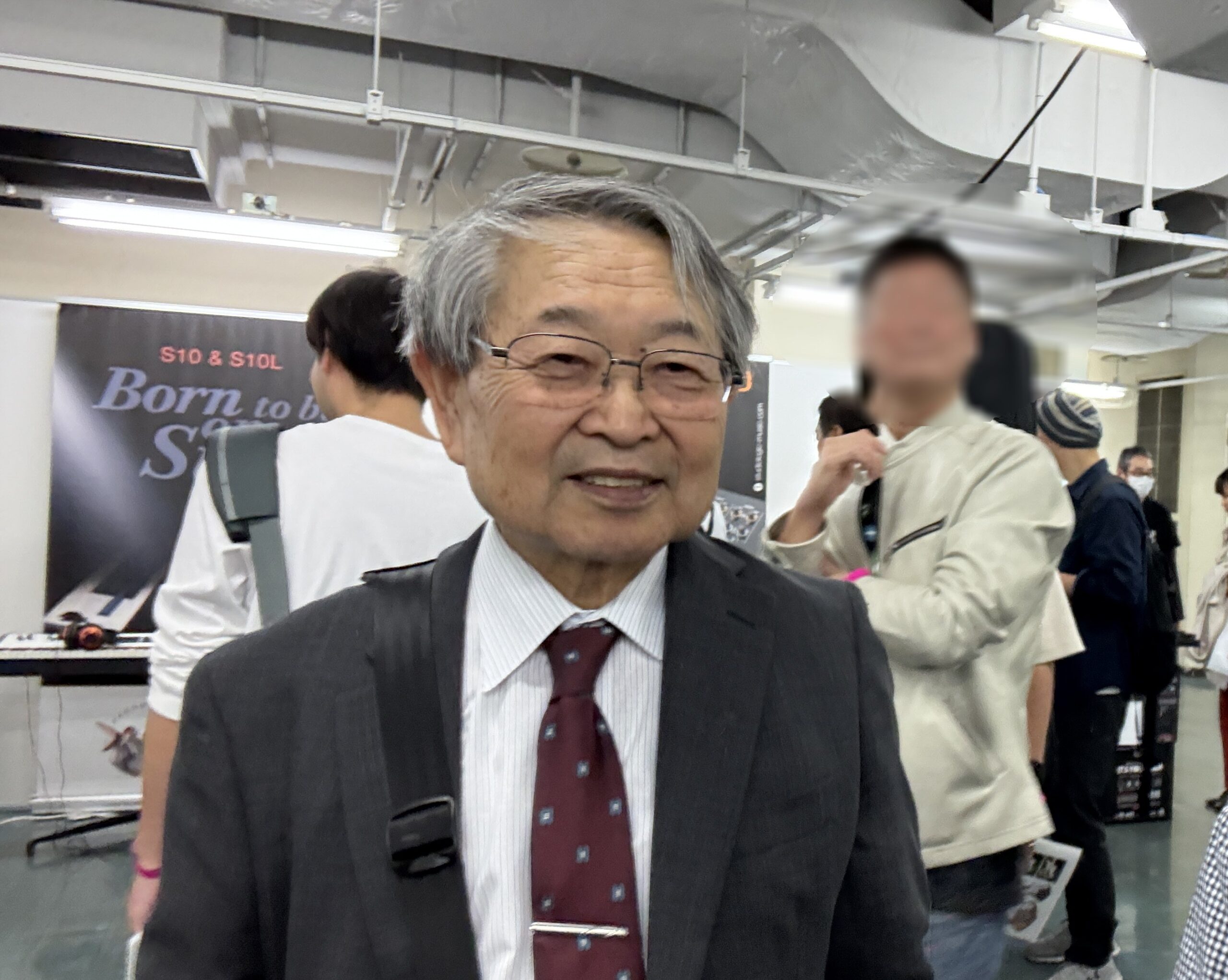

オリジナルのminiKORG 700を開発したのは現在も株式会社コルグ 監査役である三枝文夫さん。その三枝さんが現在のKORGの開発メンバーと共同開発したのがminiKORG 700FSであり、今回のminiKORG 700Smなのです。

オリジナルのデザインをそのまま踏襲しているminiKORG 700Sm、鍵盤の下にパラメーターがある、やや不思議な形になっていますが、これはもともと2段鍵盤オルガンの上にセッティングすることを想定して作られたものであるため、正面から操作できるように、こんなレイアウトになっているんですね。

「美しいリードと太いベース」が自慢のminiKORG 700Smは、アナログモデリングではなく、ホンモノのアナログで再現したアナログシンセサイザ。同じ回路で再現していても、やはり部品が少しでも違うと音が変わってしまうため、三枝さん監修の元、忠実に当時の音を再現しているとのことです。

アナログシンセとはいえ、もちろんMIDI端子もUSB端子もあり、DTMでのMIDIコントロールも可能となっています。発売時期はまだ決まってないようですが、価格は187,000円(税込)程度になる見込みです。

【関連情報】

miniKORG 700Sm製品情報

Mono/Polyを進化させた音源モジュール、multi/poly module

続いて紹介するのもKORGの名器、Mono/Polyをベースとしながら、最新テクノロジーで大きく進化させた4VCOのバーチャル・アナログ・シンセとして2024年10月に発売されたmulti/polyの音源モジュール版であるmulti/poly moduleです。

オリジナルのMono/Polyは1981年にPoliysixと同時に発売されたアナログ・シンセサイザーで、4VCOの分厚いモノフォニック・シンセサイザーでありながら、4ボイスのポリフォニック・シンセサイザーとしても使用できる画期的な仕様で、当時大ヒットとなりました。そのMono/Polyをベースにしつつ、新開発のVAサウンドエンジンを搭載し、東海岸 / 西海岸スタイルのオシレーターの組み合わせや次世代モデルのフィルターの選択も可能にしたのがmulti/polyでしたが、そこから鍵盤をなくし、よりコンパクトな音源モジュールとして独立させたのが、今回のmulti/poly moduleです。

そのため、基本的な仕様は鍵盤モデルのmulti/polyと同じ。アナログとデジタルの融合により、オシレーターやフィルター、エンベロープなど、アナログシンセ特有の微妙な不安定性や特徴的な動作を精密にモデル化して再現しているのもユニークなところ。その一方で、デジタルならではの柔軟性や高い同時発音数を実現しているのも特徴となっています。さらにMono/Poly、MS-20、ARP Odysseyなど名機のエンベロープ・カーブのプリセットが含まれているので、多彩な音作りが可能になっています。

そのmulti/poly moduleはMIDI 2.0プロパティエクスチェンジに対応しているのも重要なポイント。そのため、以前「世界初、MIDI2.0プロパティエクスチェンジ対応の最先端キーボード、KORG Keystage誕生」という記事で紹介したKeystegeとは接続するだけで、自動的に各パラメータがmulti/poly moduleに最適化するなど、抜群の相性になっています。

なお、そのmulti/poly moduleのソフトウェア版であるmulti/poly nativeも同時に発表されています。ハードウェア版のmulti/polyと完全互換のソフトウェアで、VST3、AU、AAX、スタンドアロンでも動作する仕様(Windows/Mac両対応)となっています。こちらは2月下旬発売予定で価格は19,900円(税込)の予定です。

【関連情報】

multi/poly module製品情報

multi/poly native製品情報

VestaxのHandy Traxを現在の形に進化させたhandytraxx play

NAMMのKORGブースの中でも特に目立っていたのはポータブル・レコーダープレーヤーのhandytraxxです。このhandytraxxは

アナログ・レコードをもっと身近な存在にする handytraxx tube

アナログ・レコードを最高のコンディションでアーカイブする handytraxx 1bit

の3ラインナップが同時に発表となりました。

handytraxxという名前を見て、「おや?」と思った方も少なくないと思います。そう、これはかつての日本のメーカー、Vestaxがどこでも気軽にレコードを聴くことができる、オールインワンタイプのポータブル・レコードプレーヤーとして世界に広めた「Vestax Handy Trax」を現在の形に正式にアップデートした製品です。

実際、この製品はVestaxの元社長で、オリジナルのHandy Traxに携わった故・中間俊秀さんとの共同開発により実現した製品とのこと。筆者自身、中間さんには非常にお世話になってきたし、2023年のNAMMでお会いしたときも、お元気そうだったのに、そのわずか1か月後に亡くなったのには非常にショックを覚えました。その中間さんによる新製品が今のタイミングで発表されるというの驚きであり、感激です。ちなみに、KORGのプレスリリースに掲載されている中間さんの笑顔の写真は、10年前に「楽器の音がする超ミニミニスピーカー、Vesta Audio VMA-10A」という記事の取材の際に私が撮影した写真ですね。

さて、そのhandytraxxシリーズ3機種のうち、ベースとなっているhandytraxx playはオリジナルのエッセンスを保ちながら、最先端のデジタル・エフェクトを搭載したり、オーディオ・ルーパーを搭載するなど、クリエイティブでユニークなターンテーブルに仕上がっています。そのエフェクトとしてはまず3種類のフィルターを搭載。具体的にはローパスとハイパスをシームレスにブレンドしたDJフィルター、低音域を強化し深みとインパクトあるトーンを実現するEQ&アイソレーター、モジュレーションを備えたピーキング・ワウ・フィルターの3つです。さらに創造的な可能性を広げるディレイ・エフェクトが内蔵されており、スペーシーな空間作りから金属的で強烈なサウンドまで、縦フェーダーを上下することで直感的にコントロール可能となっています。

こうした新機能により、物理メディアならではのレコードを、ただ再生して聴くだけではなく、演奏するマシンに仕上がっているのです。発売は2月下旬ごろの予定で、

【関連情報】

handytraxx play製品情報

handytraxxは真空管フォノ・イコライザ搭載版、1bitオーディオ対応版も

そのhandytraxx playをDJ・遊ぶという方向ではなく、高品位なアナログ・レコードのプレイヤーとして仕立てたのがhandytraxx tubeです。コンパクトなレコードプレーヤーというと、オモチャ的なものをイメージする方も多いかもしれません。しかし、このhandytraxx tubeはポータブルでありながら、音と品質に限界までこだわって設計したオーディオマニアのための製品である、とのこと。

レコードの回転を安定させるため、優れた回転精度を実現するアルミ・ダイキャスト製のプラッターを採用。さらに、常にピッチを監視し設定した速度に制御するプログラムを導入し、ベルト・ドライブ方式においても安定した回転を可能にしています。

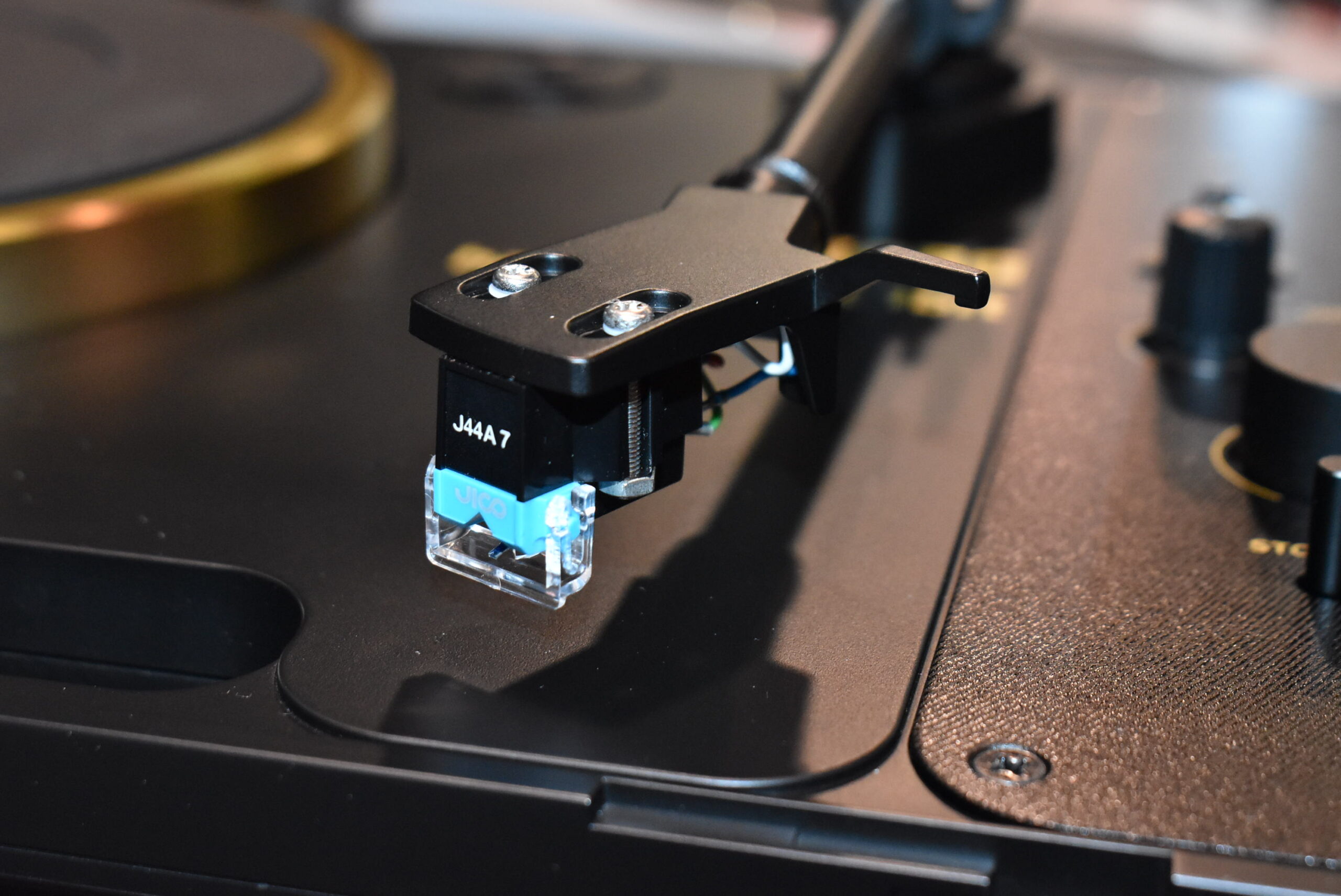

レコード・プレーヤーで最も音を左右するのが針とカートリッジ。そのサウンドの変化をポータブル・レコード・プレーヤーでも楽しめるよう、ヘッド・シェルの交換が可能なユニバーサル・タイプのアームが採用されています。また、カートリッジによって異なる適正針圧に調整するため、トーン・アームにはカウンター・ウェイトを搭載(推奨針圧4g以下)。出荷時にはJICO製、J44A 7 MM型カートリッジがあらかじめヘッド・シェルに取り付けられているため、すぐにレコード演奏を楽しむことができます。

また、tubeという名称からも想像できるように、ここには次世代真空管であるKORGが開発したNutubeがフォノイコライザに搭載されています。これによりレコードの本来の音を引き出しつつ、心地よい倍音が真空管ならではの温かみを加え、豊かな臨場感を体験することができるのが特徴。また真空管によるナチュラルな倍音付加の具合は「TUBE」ノブによって調整可能なのもユニークなところです。

なお、Nutubeによるフォノイコライザを通したライン出力のほか、ユーザー自身のフォノイコライザを使用できるよう、内蔵フォノイコライザをバイパスする、フォノ出力端子も装備されています。

さらに、このhandytraxx tubeにDSD 5.6MHz/2.8MHzに対応したADを搭載し、最高品位の音でアナログレコードをアーカイブするプレイヤー、handytraxx 1bitも発表されています。こちらはレコーディングのためのソフトウェア、AudioGate 4もバンドルされています。

なおhandytraxx tube、handytraxx 1bitともに発売時期、価格は未定です。

【関連情報】

handytraxx tube製品情報

handytraxx 1bit製品情報

KORG初となるオーディオインターフェイス、microAUDIO 22/722

そして、あくまでも参考出品としての発表ではありましたが、DTMステーション的に非常に気になったのが、KORG初のオーディオインターフェイスとなるmicroAUDIO 22およびmicroAUDIO 722です。

正確にいうとKORGはDSD=1bitオーディオにも対応したDS-DAC-10Rという製品を10年前に発売していましたが、これはDSD対応DACに録音機能も追加したというもので、一般的なオーディオインターフェイスとはだいぶ異なり、オーディオ機器というジャンルのものでした。また市販されていない「Clarity」というDSDレコーディング用システムもありましたが、これも一般的なものではありませんでした。

そうした中、ついにKORGがDTM的に使えるオーディオインターフェイスを発表したのです。詳細なスペックは発表されていませんが、microAUDIO 22のほうはコンパクトなデスクトップに最適化したデザインの2in/2outのモデル。最大24bit/192kHzに対応し、Hi-Z入力にも対応。USB Type-C接続のバス電源供給で、+48Vのファンタム電源にも対応した機材になっています。

ダイレクトモニタリングに対応している一方で、ダイナミクスDSPエフェクトなるものを搭載しているのが大きな特徴。このDSPエフェクトによりノイズゲート処理、コンプレッサ処理などをCPUパワーを使うことなく行えるとのことです。

そして目をひくのが、その上位モデルであるmicroAUDIO 722です。これは見た目のデザインからも想像できるように、前述のminiKORG 700Smにも搭載されているminiKORG 700Sのアナログフィルターをオーディオインターフェイス内に搭載してしまった、というもの。こちらはDSP処理ではなくアナログで処理するのがユニークなところとなっています。

いずれも製品化するかどうかも決まっていないとのことですが、ぜひ登場してくれることを期待したいところです。

以上、NAMMのKORGブースで見かけた新製品をピックアップしてみました。NAMMではほかにもワークステーションのKRONOSやエレクトリックアコーデオンのFISA SUPREMA C、チューナーのPitchblack X CR/BL、ワウペダルのV863-CA……などなど、さまざまなものが発表されていたので、興味のある方はぜひKORGサイトをチェックしてみてください。

【関連情報】

KORG NAMM Show 2025情報

コメント