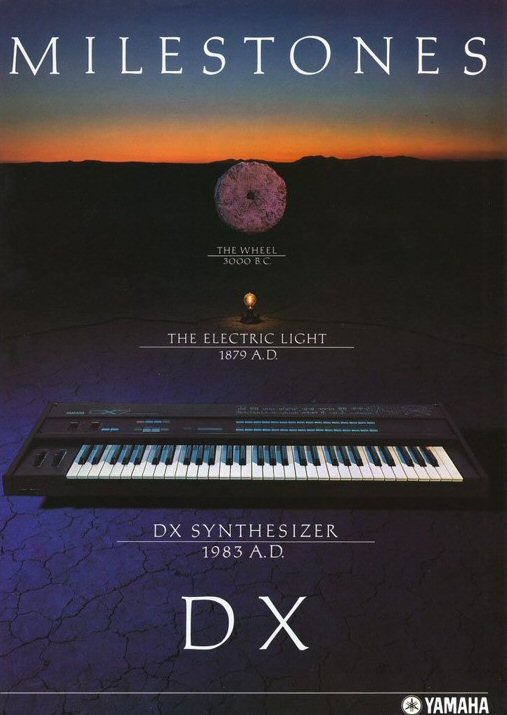

1970年代、アメリカのスタンフォード大学のジョン・チョウニング(John M. Chowning)博士によって発明されたFM音源。その可能性にいち早く目をつけたヤマハは、独占契約を締結し、FM音源を搭載した電子楽器の開発を進めていったのです。その開発によって、1981年にGS1、そして1983年にはDX7がリリースされ、世界的な大ヒットとなっていったのは、みなさんよくご存じだと思います。

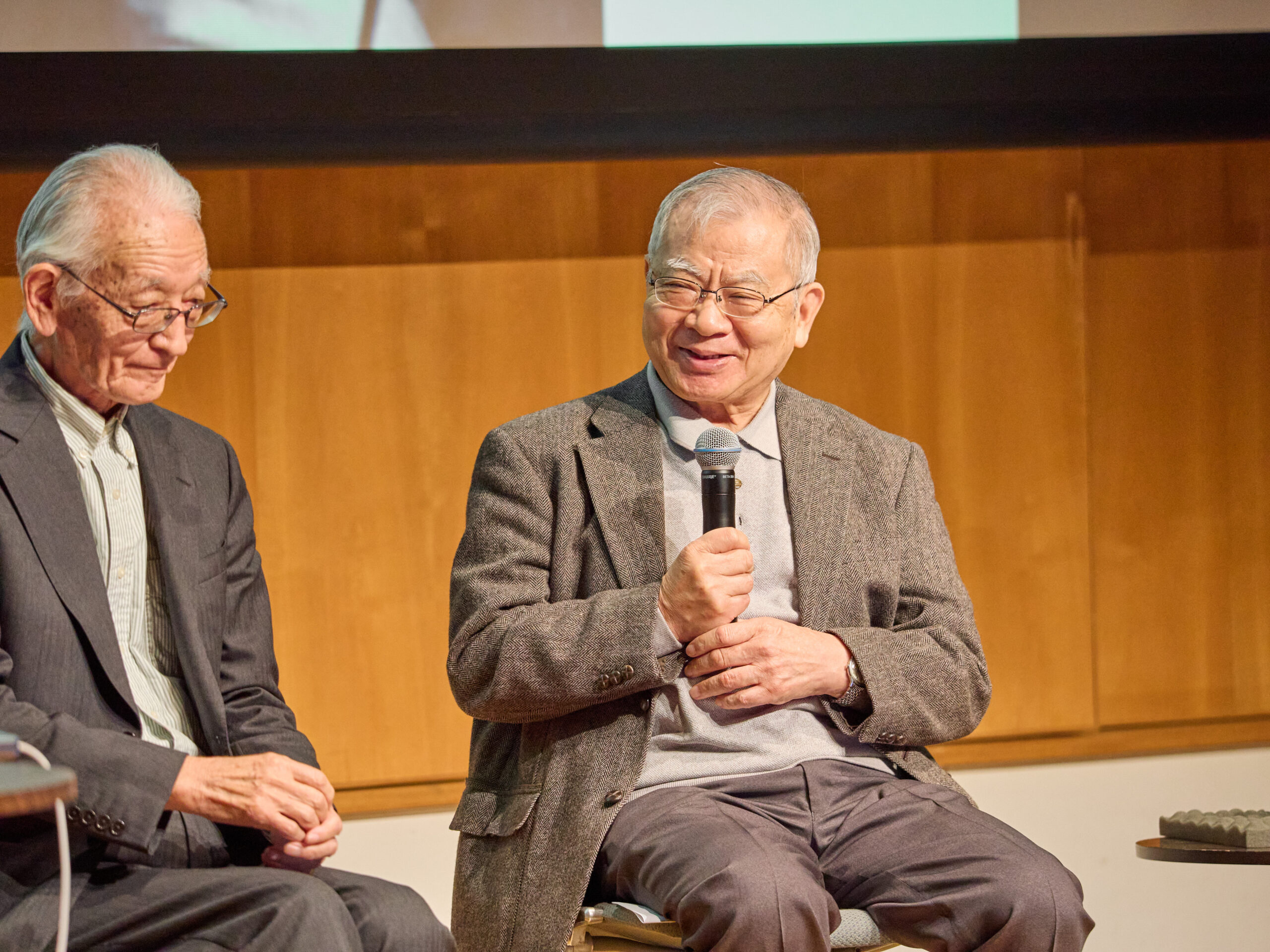

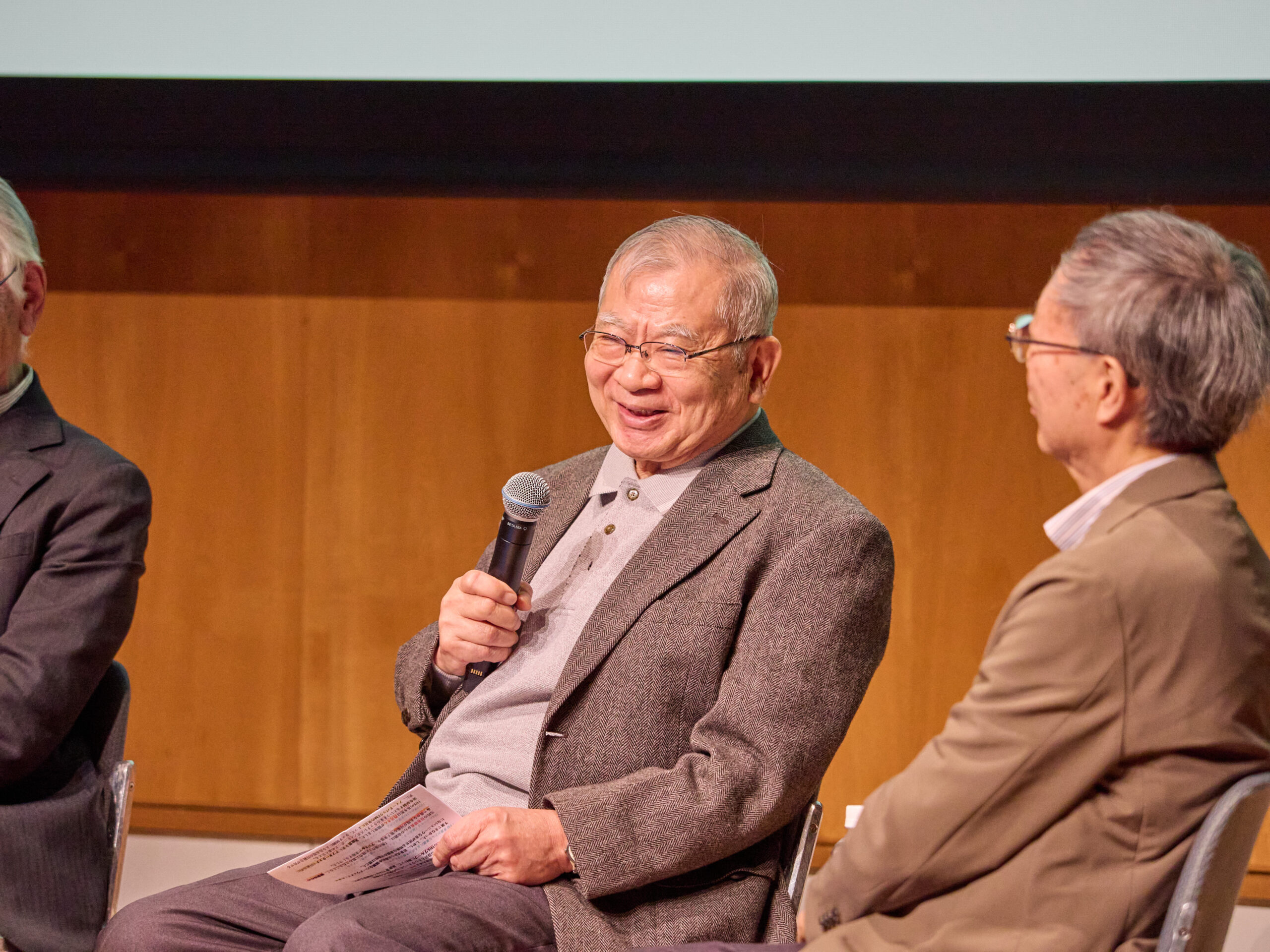

そのFM音源の発明者であるチョウニング博士は今も健在で、御年90歳。先日、そのチョウニング博士が来日するとともに、当時ヤマハでFM音源の開発をしていったヤマハOBたちと再会。ヤマハでFM音源を実現した主務者である加藤博万さん、GS1開発リーダーである山田秀夫さん、そしてDX7開発リーダーである西元哲夫さんとともに、「FM音源との出会いと挑戦」と題した座談会が開かれたのです。ここではチョウニング博士によるプレゼンテーションからスタートし、40年前を振り返る、開発ストーリーや失敗談、裏話などさまざまな話が繰り広げられました。約3時間にわたる座談会となったのですが、そのやりとりの抜粋して紹介してみたいと思います。なお、司会進行を担当したのは現在ヤマハの現役メンバーであり、MONTAGE Mの開発者である大田慎一さんです。

1972年にたまたま寄ったスタンフォード大学で出会ったFM音源

--一番最初の、ヤマハとFM音源の接点というのいつごろだったのですか?

加藤:1972年だと思います。その年、会社から「アメリカに行って勉強してこい」と言われて行ってきたのです。ちょうどその当時は電子楽器が登場しはじめたころ。自動演奏を研究してみようといろいろな大学の研究室などに見学にいったのです。1972年末にユタ州のブリガム・ヤング大学でオルガンをコンピューターで自動演奏するのを見た帰りに、スタンフォード大学に寄ったんです。たまたまテクノロジーライセンスの担当をしている人とあったところ、その場で「面白い音源があるけど、どうだ?」って言われたんです。それがFMだというんです。FMってラジオ放送のFM?、それが音源になるってどういうことだ?とその時点ではまったく理解できなかったんです。しかも、このFMというのはアナログではなかなか実現しにくい周波数をいじるので、微妙な周波数を変調すると、アナログの場合、周波数が吸い込まれちゃうからデジタルでやれば、面白いんだ、と。よく分からないままデモキットを持って帰りました。

本社に戻って、エンジニアに見せたら、みんなびっくりして、興味津々だったんです。でも73年、74年というころは、各グループで研究はしていたけど、すぐにこれを楽器としてやろいうというところまでは行きませんでした。私はその後も相変わらず、海外のいろいろな研究所を訪ねて回っていたのですが、大きく動いたのは1975年です。私と上司の持田康典さんとベルリンに行ったのですが、その当時東ベルリンで一人奮闘していたジョン(チョウニング博士)と会ったんです。そこでテープに録音したジョンの曲、3曲を流してもらって聴いたんです。そうした中、持田さんが、これは行けそうだ、半導体としても行けると判断して、動き出したんですよ。

--スタンフォード大学、当初はアメリカに売り込んだけど、アメリカのメーカーはあまり食いつかず、ヤマハはこれが使えると飛びついた理由はどこにあったのですか?

加藤:当時を考えると理由は3つあったと思います。1つは当時の電子楽器はオルガンだったのですが、アメリカが強かった。なのでヤマハとしてはそこにキャッチアップしなくちゃいけないという思いが強くあったということ。2つ目としては当時の技術屋さんはみんな比較的小さな所帯で、新しいことをどんどん取り組んでいく、技術に対してオープンマインドであった、ということ。そして3つ目が一番大きいと思うけれど、半導体に取り組んでいたこと。そうした中、このFMはまさに半導体に向いていそうだった、ということですね。

--実際にそのFM音源を社内で作って、最初に音を鳴らしたころは、どんなシステムだったのですか?ポリフォニックで鳴らすものだったのですか?

加藤:スタンフォードから持ち帰った特許技術の実現例があったんです。アンディ・ムーアさんが当時のCADで書いた実現例。それを忠実にTTLで組んで、再現する形で作って鳴らしたんです。だから、もちろん単音です。そうしたら、すごくいい音が出て、当時の技術者もみんな驚いていたのはよく覚えています。

チョウニング博士は年に3、4回、浜松に訪れ指導した

--チョウニング博士に伺いたいのですが、ヤマハと独占契約となったわけですが、本来スタンフォード大学としては独占ではなく、いろいろな楽器メーカーと契約したかったのではないですか?そうなった背景などについて教えてください。

チョウニング:FM音源の特許技術はやはり理論としての技術であって、実際の製品として仕上げるにはかなりの時間が必要であり、そのためには独占契約が必要だ、ということを大学のテクノロジーライセンスの部署には話をしていました。また半導体として仕上げないと実現が難しい音源であり、そのためには半導体の処理も高速に行う必要があります。その点について、持田さんも半導体を作るには高度な技術と大きな投資も必要となるため、独占契約という形にしないと実現することが難しい、と交渉していたこともあり、大学側からもすぐに理解が得られ、ここにおいて反対はありませんでした。

--1975年にFMに関する契約が締結された後、ジョンさんも浜松のヤマハに足を運んでいたと伺いました。実際、どのくらいの頻度でいらしていたのでしょうか?

チョウニング:年に3~4回は来ていましたね。いつも1~2週間の滞在でしたが、本当に楽しかったですね。それまでFMは大型コンピュータのタイムシェアリングシステムを使ってシミュレーションし、その計算結果を鳴らしていたわけですが、ここでリアルタイムで動かせるというのはエキサイティングでしたね。当時はまだできあがった楽器としてのシンセサイザではなく、半導体が並んだブレッドボード。これを使って実験を繰り返してたんです。ヤマハのエンジニアのみんなに説明をしながら開発をしていましたが、一方的な説明というわけではなく、逆に教えてもらうことも多かったんですよ。たとえば山田さん。私が想像もできなかったような音作りをしてみせてくれて、本当に楽しい仕事ができました。

頻繁に浜松に訪れていたというチョウニング博士

--山田さん、西元さん、実際、チョウニング博士とお会いしてどう思われましたか?

山田:それまで論文でしか知らなかったし、すごい人なんだなと思っていましたが、実際にお会いしたら、まさに神様みたいな方だな、と。でもとっても話しやすく気さくな方でしたね。

西元:私にとっては本当に入社間もないころで、まさに偉い大学の先生だったのですが、そうした感じを出さず、私のような若造にも本当に神経細やかに接してくれて、やさしいおじさんだな、と思いました。でも、それは今もまったく変わらないですね。

当時のチョウニング博士とヤマハメンバー

FM音源に携わった1974年入社の山田さんと西元さん

--調べたところ、山田さん、西元さん、お二人とも1974年入社のようですね。同期ということなんでしょうか?

山田:私は西元さんよりちょっとだけ年上なんですよ。それまで大学で、音とはあまり関係のない研究を続けてから入ったのでね。

ともに1974年入社である山田さん(左)と西元さん(右)

西元:同期なんていうのはおこがましい感じです。私は学卒で一浪していたから入社時は23歳。一方の山田さんは大学で博士号をとられて入られているので、入社の時点で大先輩ですね。

--お二人は入社後どういう経緯でFM音源に携わることになったのでしょうか?

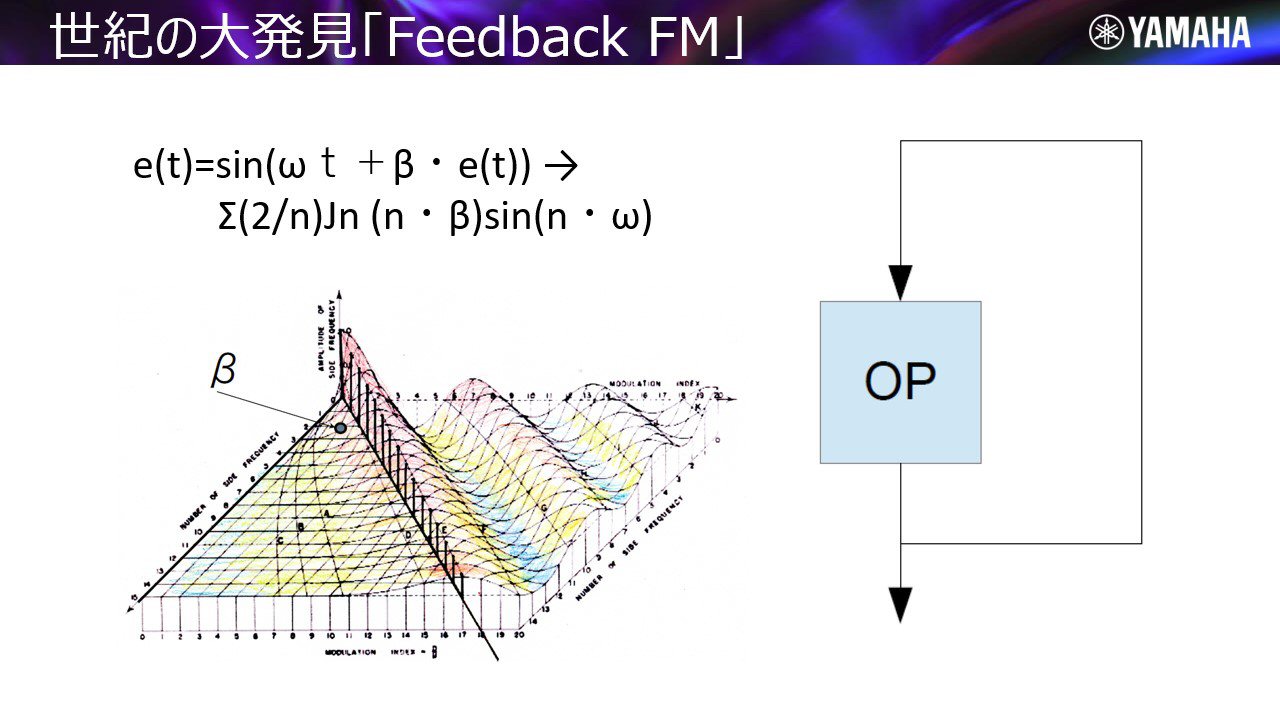

山田:私は当時NES(New Electro System)というグループにいて、正弦波の合成をゼロから行うというのを先輩から教えてもらっていました。社内で技術や研究成果に関するコンペなどにも出していましたね。その後、その先輩とともにエレクトンのLSI設計に出向のような形で応援に行ったのです。先輩は比較的すぐに研究所のほうに戻ったのですが、僕は、結局エレクトーンの開発まで行い製品化までしていったんです。もちろん、それはそれでいい経験になったのですが、それが終わってから、西元さんのいるグループに入れてもらったんですよ。当時、西元さんは減衰音の研究をしていたけれど、ちょうど富沢祀夫さんによるフィードバックの発見もあったころで、僕は持続音の可能性があるのではと、そちらの研究に入り、持続音ばかりやってみました。それが結果的にはGS1の元になったんですね。

西元:私は入社してすぐに、タッチで音色が変えられるTRXの開発に配属され、それをはじめました。試作の1号機であるTRX1と2号機のTRX2はアナログで、それをタッチで音を変えようとしたんです。ところが非常に単調な変化しかしないんです。音量は変わるけど、音色が変わってくれないんです。そうした中、たまたま研究室の外からFM音源を使ったピアノの演奏が聴こえてきて、「あ、これだ!」と思ったんです。アフタータッチとイニシャルタッチの両方があったのですが、どちらでもものすごく音色が変化してくれるんです。それまでアナログしか知らなかったので、デジタルを猛勉強しましたが、TRX3ではFMを搭載しました。これが私にとって最初のFMの仕事ですね。

試作機TRX3で初めてFM音源が採用された

ーーGS1の前身となった試作機であるTRX。その3号機であるTRX3でFM音源が採用されたわけですが、当時のFM音源とはどんなものだったのですか?

山田:西元さんがTRXの開発をしていたわけですが、当時「操作子のわずらわしさから解放されて鍵盤演奏に集中して高い表現力を得る」という命題に対して取り組んで、TRX3でFM音源を採用したわけですね。当時のFMは、数式から見ても比較的シンプルなもので、ハードウェアで実現しやすいのかな、という印象でした。まだフィードバックなどもなかったですね。

--1975年、1976年ごろ、すでにGS1にかなり近いデザインのTRXになっていましたよね。こうした特徴的なデザインはどのようにできたのですか?

山田:デザインは、専門の部署であるデザイン研究所が行っていて、できあがったモックアップを我々みんなで議論しながら調整したりして、最終的には上長から社長まで含め偉い人の承認を得て決まりましたね。

--そのTRXを加藤さんがアメリカにもっていって、評価をしてもらっていたんですよね?

加藤:当時、ヤマハでは製品化直前の機材をアメリカに持っていって、現地のミュージシャンに使ってもらいながらフィードバックをもらうエバリエーションという仕組みがありました。そうした中、やや異色なエバリエーションとして、開発段階の試作品であったTRXを持って行ったんです。最初はみんな口を揃えて「感激しました」、「聴いたことがないくらい美しいいい音だ」と言うのです。さらにタッチレスポンスの表現力についても、みなさん感動してました。なので、僕もこのまま製品化にスムーズに行くんだろうな…と思ったんです。ところが、だんだんミュージシャンの中には「このキレイな音は他の楽器に太刀打ちできるのだろうか?」といった疑問を呈する声が上がってきたんです。プロデューサーからも「音が細い、他の楽器に負ける」といった指摘が出てきて、悩んだんです。我々はクリアでキレイな音を目指して作って来たけど、これはどういうことなんだろう、と。一部の人達だけの意見なんじゃないだろうか…と。やや半信半疑ながら、日本にも報告していったけど「あいつは何を言ってるんだ?」という感じで伝わってないのでは……とも感じていたんです。そんなやりとりが半年くらい続いていたでしょうか。

フィードバックの発見で、FM音源は大きく進化し、GS1誕生に

--そこには何か、進展があったのですか?

加藤:ある日突然、アメリカ時間の明け方4時に持田さんから電話がかかってきたんです。「加藤、喜べ。お前が細い細いと言っていた音が改善されたぞ」と。「サイン波を元のサイン波に戻すと、高調波成分をたくさん含む音になることを富澤くんが発見したんだ」というんです。それを使いすぎると発振するかもしれないけれど、うまく使うことで、鋸歯状波のような太い音になる、と。それまで、あまり伝わってないのでは…と不安に感じていたのですが、ちゃんと日本では受け入れて開発を進めていてくれていたんだ、と感激しました。これで、TRXの最後のあと一押しのところ、まさに最後のピースが埋まったんです。これがFM音源のフィードバックだったんです。これによってGS1が完成したのです。

山田:さっき加藤さんが日本の開発は分かってないんじゃないか、というようなことをおっしゃっていましたが、そこは訂正させてください。十分過ぎるほどわかっていたんです。レポートが来るたびに胃の調子が悪くなるほど(笑)。ただ、どうしようもなく、もがいていたんですね。

--1981年、ついにFM音源がGS1として初めて製品化されたわけですが、そのときジョンさんはどう感じられましたか?

チョウニング:GS1を初めてさわったとき、タッチセンスキーボードのすばらしさに感激しました。弾き方によって表現が変わるというのは素晴らしかったですね。また88鍵盤のシンセサイザというものは当時は非常に珍しく、その点でも感激しました。この点については、プロデューサーであるクインシー・ジョーンズもまったく同じことを言っていましたね。

DX7の前身となったフラグシップ試作機、PAMS

--結果としてGS1はチック・コリアや深町純さん、筒美京平さんなど、多くのアーティスト、作曲家に愛され、使われていったわけですが、ここからはDX7へと話を進めていきたいと思います。そのDXシリーズに直接的につながるプロトタイプとなったのがPAMSというものだったんですよね。

西元:PAMSの話に入る前に、当時の私の夢をお話しなくてはならないと思います。私は学生時代大阪で過ごしていました。ちょうど大阪万博の時期で、ヤマハの自動演奏オルガンを聴いて非常に印象にのこっていたんです。これがヤマハへの入社にもつながったのですが、当時プログレにすごく凝っていたんです。プログレは1970年にイギリスで始まったのですが、まさに同時代。プログレというのは当然キーボードをたくさん使うわけですが、そこにヤマハの名前が入ってないんですよね。いつか、そういうプレイヤーに自分が作った楽器を使わせてみたい、というのが当時の夢でした。大学での専門は物理だったんですが、物理とは関係ないヤマハに入社し、先ほどの話でTRX1、TRX2、TRX3と開発を行ってきたのです。

その後、山田さんが頑張られてGS1の製品化を果たしたわけですが、そのころ、ようやく自分の夢の実現に向けた時間をとることができ、どんなミュージシャンでも使っていたいと思うようなシンセサイザをデジタルで開発したんです。それがPAMS(Programmable Algorithm Music Synthesizer)なんです。これはFMが中心ではあるのですが、ドローバー系のオルガンがあり、フォルマントがあって、ノイズジェネレーターもあって、本当にテンコ盛り。どんな音でも出せるというフラグシップの試作を1979年に完成させました。ただ、喜んだのもつかの間で、すぐ別の仕事が入ってPAMSはお蔵入りしちゃったんですよね。

PAMS(左)とDX1 proto(右)

--その後、DXへと行くわけですが、同じステージキーボードといってもGS1とはだいぶコンセプトが違いますよね。

西元:はい、私が目指すところはやはりプログレのシンセサイザプレイヤーに使わせたいというところなので、周りが何と言おうとも、この方向で突っ走りました。また実際の製品の前にDXprotoというDX1の大きさのプロトタイプを最初に1年かけて作りました。それを1982年のアトランタのNAMM SHOWに出品したところ、TOTOのDavid PaichやSteve Porcaroなども弾いて大反響になったんです。それで国内の営業のみなさんも、もちろん我々設計も大喜びでした。たぶん、そこでみんな思ったのは「これは絶対売れるぞ」ということ。それでDX1、DX7、DX9の3モデル同時に開発をしていきました。

西元さんとDX1

数々の最先端の技術を取り込んでDX7は誕生した

--さて、そのDXシリーズ、液晶パネルだったり、フラットなパネルだったり、カートリッジだったり、さらにはMIDI端子など、これまでにないシンセサイザだったと思います。この辺は狙っていった結果できたのでしょうか?

西元:狙ったというよりも、当時は本当に世の中で技術革新が目まぐるしく進んでいく過程だったんです。液晶が本当に出始めた最初のころでした。またカートリッジにした不揮発性のメモリもそのころに出てきたんです。開発の途中に、あるものは何でも取り込もうと、進めていった結果このような形になっていったんです。またMIDIに関してはDXがほぼ完成したころに、正式リリースされたんです。そのためDXの最初のロットはMIDIがついていません。その半年後くらいにサービスキットという形でお客さんにMIDIを追加するという対応を取ったんですよ。DXがすべてデジタルで開発したということもあって、こうしたデジタル関連の技術を他社に先んじて取り込むことができたんですね。

すべてに画期的だったDX7

--そのDXを開発するにあたって、苦労したエピソードなどあれば教えてください。

西元:当時、ヤマハはエレクトーンで持っている会社だったんです。そのため、エレクトーンの部門はお金持ちで、たくさんのお金を使って楽器の設計ができたんです。ところが、私が所属していたLM部門は本当に弱小部門だったので、DXを開発するには回路をLSI化するしか方法がなかったんです。とはいえLSIを開発するのにも膨大なお金がかかります。そこで達した結論は最小限の部分だけをLSI化し、ある程度処理速度が遅くてもいい部分は、当時比較的安く入手できるようになったワンチップマイコンでやろう、と。LFOの発振だったり、鍵盤のスキャンとかをマイコンにやらせて、LSIは1種類のみ。ここがDX7を完成させる過程で一番苦労したところでしたね。

--その結果、DX7は世界の音楽市場に大きな影響を与えたと思いますが、そのポイントはどこにあったと思いますか?

西元:一言ではなかなか表現できませんが、やはり先ほどのNAMM SHOWでの話でもしたとおり、ヤマハの関わるすべての人が、この楽器のポテンシャルを見抜いてくれた。これは売れるという自信を持ってくれたというところですかね。そしてヤマハの関係者が世界同時に、総力で動いてくれたのは大きかったと思います。実はDX7ではほとんどエバリエーションを行っていなかったんです。それをする前に売れはじめちゃったんですね。

加藤:まあ、FMという意味ではTRXでさんざんエバリエーションをやった結果のGS1、DX7だったので、DX7に限らず、その後のFM音源全般において大きな意味を持たせることができたのではないかと思います。

ジョン・チョウニング博士によるプレゼンテーション~FM音源発明への道

上記の座談会「FM音源との出会いと挑戦」に先駆けて、チョウニング博士による、FM音源をどのようにして発明したのか、についてのプレゼンテーションがありました。当日の資料は非公開であるため、ここでは当日のチョウニング博士の話を元に文章として残してみました。

スタンフォード交響楽団でサイエンス誌をもらったのが最初だった

私が行った空間オーディオの研究がどのようなもので、それがどのようにして1967年のFM合成の発見につながったのか。また私が作曲した音楽でFMをどのように使用したか説明していきましょう。

私は朝鮮戦争中にアメリカ海軍に勤務し、復員兵援護法に基づいて大学の勉強を始めました。1959年にオハイオ州のヴィッテンバーグ大学で音楽学士号を取得した後、当時有名な教授であったナディア・ブーランジェ(Nadia Boulanger)に師事するためにパリに行きました。当時パリは新しい音楽の中心地だったので、とても貴重な経験になりました。

シュトックハウゼンの「少年の歌」を聴いていると、小さな部屋に座りながら、少年の声が近くに聴こえたり、遠くに聴こえたりするのを感じ、まるで自分が広い空間にいるかのような感覚に襲われました。近くで聴こえる柔らかくて近い音と、遠くで聴こえる大きくて遠い音の2つの音をどうやって区別するのでしょうか?

私はシュトックハウゼンの4チャンネル4重奏曲「Kontakte」で聴いたような、広い空間を自由に動き回れるサウンドを作曲することを想像しました。その後、調べていく中でシュトックハウゼンはこの錯覚を作り出すために、4チャンネルのテープレコーダーで音を録音しながら、回転するスピーカーでテープの音を再生する、ということをしていたことを知ったのです。

さて私は1962年スタンフォード大学の音楽作曲の大学院に入学しました。ただ大学はコンピュータで音を作ることに興味がないことにがっかりしました。そうした中、スタンフォード交響楽団に所属し、日々演奏をしていたのですが11月のある日、交響楽団の仲間である生物学者のジョアン・マンスール(Joan Mansour)がマックス・マシューズ(Max Mathews)がサイエンス誌に書いた記事を私にくれたのです。ちなみに私はティンパニ奏者で、彼女は打楽器奏者だったので、休憩時間中などによく会話をしていたんです。彼女は私がスピーカー用に作られた音楽に関心を持っていることを覚えていて、サイエンス誌の記事をくれたのですね。

私は作曲家だったので、それまでサイエンス誌など読んだことがありませんでした。ですから、ここでマックス・マシューズの記事をもらったことは、ちょっとした偶然の出会いで、私の人生だけでなく、ほかの多くの人の人生にも影響を与えることになったんです。

隣のチューバ奏者はコンピュータの達人だった

マックス・マシューズは音楽を新たな道へと導いた画期的な論文の中で、1963年に次のように書いていました。

「通常の楽器の演奏とは異なり、音楽音源としてのコンピュータの演奏には論理的な制限はありません。現在コンピュータ音楽の範囲は主にコストと心理音響学の知識によって制限されています。こうした制限は急速に減少しつつあります」

さらに

「コンピュータが扱う数字を、耳に聴こえる音にどうやって変換できるのか。もっとも一般的な変換は、数値を音圧波のサンプルとして使用することに基づいています」

と。

語彙や概念に馴染みがなかったため、記事の内容はほとんど理解できませんでした。しかしマックスが片側にコンピュータがあり、もう一方にスピーカーがあるシステムについて説明していたところは理解できました。私はこの図をじっと見つめていくうちに理解し始めました。プログラミングを学べば、コンピュータからDACを通じて、スピーカーまで直接音楽を制作できるはずだ、ということを。

さて、スタンフォード交響楽団の私の反対側の隣には、いつも優れたチューバ奏者であるデイビッド・プール(David Poole)がいました。チューバもティンパニー同様に交響曲ではお休みが多いので、私たちはよくたわいのない話をしていたのです。ただ、実のところ彼が数学専攻であること以外、彼の学問については何も知りませんでした。

そうした中、1964年9月、スタンフォード・コンピュータセンターでパンチカードの箱を手して経っていたそのチューバ奏者と会ったのです。彼はベル研究所から帰って来たところでしたが、まさにコンピュータの専門家であったことに驚きました。それは私にとって大きな幸運でもあったのです。

彼にマックスの記事について見てもらったところ、翌日彼は「マックスの音楽合成システムを実装することは可能だ」と話してくれたのです。それから2年間、デイヴィッドは学位取得に向けて努力するとともに、私が知る必要のあるコンピュータ技術の面について、いつもていねいに教えてくれたのです。そして彼は私が進める音楽プロジェクトを実現する上で非常に重要なキーとなるコンピュータを所有している、人工知能研究所の重要なシステムエンジニアになったのです。デイビッド・プールは私の天使でした。

コンピュータ処理で、音の空間配置について実現できた

当時のコンピュータは、見た目こそ高性能なワークステーションのようですが、そこにあったのはコンピュータセンターと接続するテキストの入出力を行うだけのダム端末に過ぎませんでした。それでも1960年初頭に、DECがタイムシェアリングを導入したことで、多くのユーザーが中枢のコンピュータを利用できるようになったのです。

典型的な使い方は、コンピュータのパワーをほとんど使用せずに、プログラム、電子メール、またはプリンタへのコマンドを入力したり、読み取ったりすること。負荷が小さいから、他の人のワークフローには影響を及ぼしません。

ところが私の使い方は、ほかの人たちとは少し異なっていました。実際に音を聴くことができるサンプルを生成するための計算処理には、多くのコンピュータパワーを必要としていたのです。もっとも私がコンピュータを使える条件は週末と深夜だったので、あまり周りの影響を受けずに済んだのです。ただ、ときどきユーザーが増えると処理速度が落ちていくので、イライラとした覚えがあります。

でも、少しずつ目標に近づくとともに、空間化と距離の手がかりを理解することができるようになったのです。そこには音の移動やスピード、そこで発生するドップラー効果などがあり、これらを利用することで4チャンネルサラウンドのシステムを使い、空間に音を配置していくことができるようになったのです。まさに当初の夢がかなったわけです。シュトックハウゼンの4チャンネル4連奏曲「Kontakte」で聴いたような広い空間を自由に動き回れるサウンドを作曲することを私は連想しました

偶然発見したFM合成

私がFM合成を発見したのは、本当に偶然なことでした。それを探し求めていたわけではなく、本当にたまたまなことでした。

1967年11月、私は音の空間的錯覚を実現するための手がかりの改良に全力で取り組んでいました。また残響が離れた場所にある音に大きな影響を与えることも分かりました。とくにポルタメントとビブラートなど、音の周波数に変換があると、その影響が顕著に表れます。つまり、リスナーの耳に届く直接信号と残響信号を区別することで、さまざまな演出ができたのです。

そんな実験を繰り返す中、変化がもはや周波数の変化としてではなく、音質または音色の変化として聴こえる閾値を超えところがあったのです。つまりピッチの領域から音色の領域に移行したのです。ビブラートの深さを単純に増やすだけで、ほかの方法では10個以上のオシレータが必要となるような音色を生成できたのです。

具体的には200Hzのサイン波をまず生成し、それに±100Hzで1サイクル/秒の変調を加えると、音が揺れてい行きます。さらに±200Hzで変調すると、その動きはさらに激しくなります。今度は周波数を1秒あたり1サイクルで±200Hzに変調していくと、もっと変わっていくのです。

ただ、こうした音を作り出すには、コンピュータに20~30分の計算をさせ、その結果を聴くという時間のかかる作業ではありました。

さらに変調を強くしていくと、もしかしたらコンピュータが壊れてしまうのでは……と思うほど、激しくなっていったのですが、あるところで不思議なことが起こったのです。それは正弦波にビブラートがかかったというものではなく、明らかに倍音の含まれた違う音になっていたんです。驚いて何度か試してみたのですが、同じ状況。ここで何か重要なことを発見した、と、まさに「ガツン」と来たのです。

ここから発展させていき、1975年にヤマハへのプレゼンテーションのための音色を使った演奏テープを作ったのです。ビックベル、パーカッシブトーン、ブラストーンと作ってテープに録音をしました。これがベルリンのオーディオショップで加藤さん、持田さんに聴かせた音色であり、後のGS1、DX7の開発につながったヤマハでは有名なエピソードでもあるのです。

その後長年私はDX7の顔として、取り上げられましたが。この開発には山田さんや西元さんほか、100人を超える非常に才能あるエンジニアが取り組んできた結果でもあるのです。そのことを強調しておきたいと思います。

開発の期間、私は何度も浜松をおとずれ、興味深い音色を作り出すために学んだことを惜しみなくエンジニアのみなさんに伝えてきました。その結果、生まれたDX7はそれまで超大型コンピュータを所有している機関でしか実現できなかったコンピュータミュージックを、たった2000ドルのDX7と小型のパソコンを組み合わせるだけで実現できるようにしたのです。

まさにコンピュータミュージックの民主化を実現したDX7に関わることができたことを、誇りに思っています。

最後に、このプレゼンテーションを1980年代初頭にFMシンセシスで作られた2つの曲で締めくくりたいと思います。ありがとうございました。

【関連情報】

ヤマハ シンセサイザー 50th Anniversary特設サイト

FM音源の登場と音楽制作時代の幕開け(ヤマハ シンセサイザー 50th Anniversary特設サイト内)

コメント