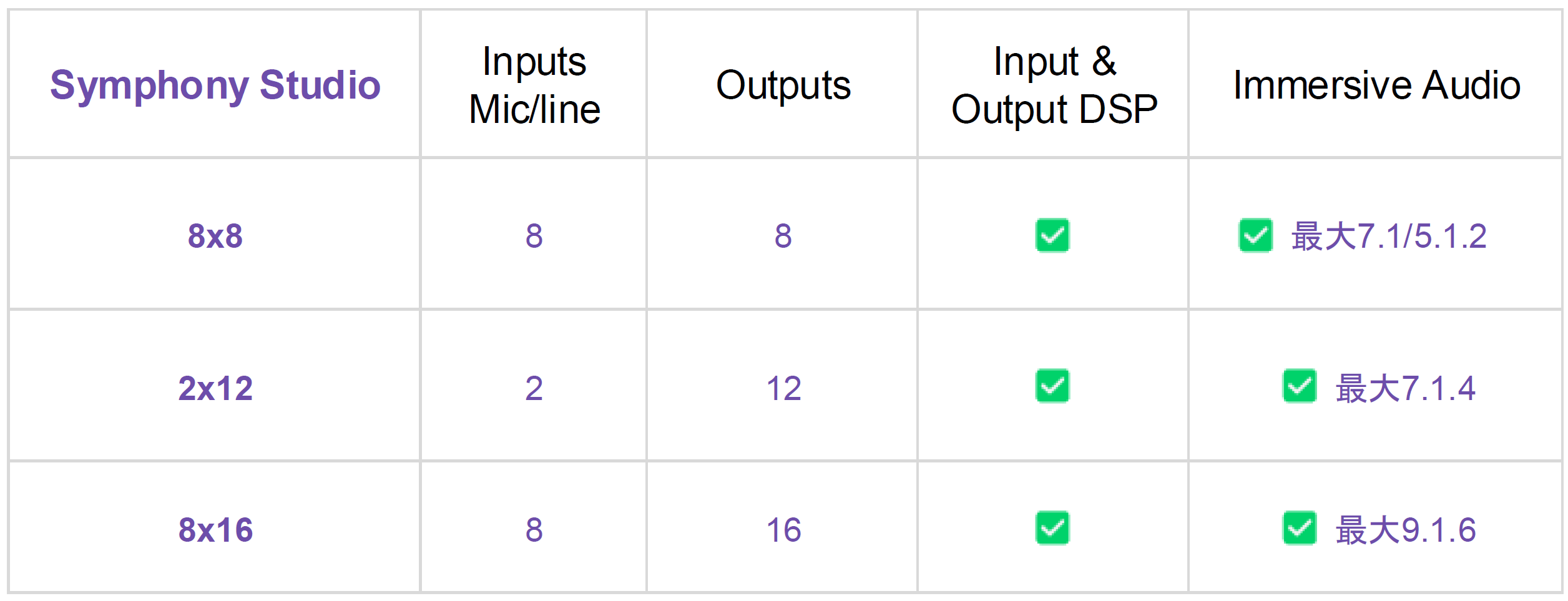

昨年9月にイマーシブにも対応した高コストパフォーマンスなレコーディング機材として発表されたApogee Symphony Studio。フラグシップモデルであるSymphony I/O MKIIシリーズと並ぶ性能と音質を兼ね備えつつも、ターゲットをホームスタジオに絞ることで、非常に低価格な設定がされていると注目を集めているのです。先日「トップレベルのホームスタジオ環境に最適化された、コスパ抜群の新製品、Apogee Symphony Studioシリーズ登場」という記事でも紹介したとおり、ラインナップとしては入出力違いで3製品があります。具体的には2in/12outのSymphony Studio 2×12(319,000円税込)、8in/8outのSymphony Studio 8×8(440,000円税込)、8in/16outのSymphony Studio 8×16(550,000円税込)となっているのですが、実際の発売が当初予定よりやや遅れ、Symphony Studio 8×16が1月24日発売。Symphony Studio 2×12と8×8は2月中発売予定という流れになったのです

実際、早く欲しい、早くモノを見たいという声が上がるなか、先日発売に先駆けて「音楽制作の最前線を知る!Symphony Studio 発売記念セミナー Presented by Apogee」なるお披露目イベントが開催されました。ここでは発売前の実機が展示、デモされるとともに、数多くのイマーシブ・オーディオ制作を手掛けるエンジニアの古賀健一さんをゲスト講師に迎え、Dolby Atmosなどイマーシブ・オーディオの制作環境構築に関するセミナーが行われたのです。すでに発売前のSymphony Studioをテスト導入されたという古賀さんに、セミナー直前にお話しを伺ってみました。

衝撃的だったSymphony MKII 2×6 SEとの出会い

--今回、発売前のSymphony Studioを古賀さんのスタジオ「Xylomania Studio」でテスト導入されたとのことですが、もともとApogee製品は使っていたのですか?

古賀:僕、もともとSymphony MKIIのユーザーで、Symphony MKII 2x6SEの音に惚れ込んでいました。いろいろなDAを使ってきた中で、このSynphony MKIIのDAが別次元ともいえる音だったんです。その当時5.1chの映画の仕事もときどきしていたのですが6chの出力があるから、これでできたんですよね。逆に録りのほうはMKIIではなく、その前のSymphony I/O 16×16を併用し、トータルで18inの環境で使ってましたね。もっとさかのぼればApogee PSX-100のころから使ってます。もっとも昔はApogeeの音って、明るいというかギラギラした、「映える音」という印象で使っていたのですが、Symphony MKII 2×6 SEの音はクリア過ぎて、解像度があまりに異次元で衝撃的でした。正直なところ、今まで使っていたマイクが歪みっぽい……と感じてしまうくらいで(笑)。マイクの歪みとともに、マイクプリの印象も変わって、そこから逆にDACに興味を持つようになったんですよね。チップまで調べていくと、ADが旭化成のAKM AK5574で、DAがESS ES9028PROだったんです。「Apogeeって、ADとDAを使い分けてるんだ!」というのを知って驚いたんですよね。そうした中、今回のSymphony Studioを見たらそれとほぼ同じ構成なんですよ。具体的にいうとADは同じAKM AK5574だからある意味録りのほうは、音を聴かなくても信頼できる。一方、アウトプットのDACのほうはESS Sabre ES9027SPROという以前のチップの新バージョンともいうべきものなんですね。

--実際、古賀さんが試してみた感じで、その音はいがですか?

古賀:とってもよかったですね。この価格帯でここまで高品質なオーディオインターフェースは他にないのではないかと思います。そのDACチップの話でいうと、Symphony MKII 2×6 SEがデュアルDAC構成なのに対し、Symphony StudioはシングルDAC。そういう意味でダイナミックレンジなどMKIIのほうが余裕はあるんですが、それでも十分すぎる性能を持っていると思いますよ。

ゼロオーム・ヘッドホン出力の威力

--Symphony StudioはAD/DAとDSPのみ搭載というとてもシンプルな構成ではありますが、入出力のスペック面ではいかがですか?

古賀:正直なところ、うちのスタジオはスピーカーの入り口までDANTEを使ったフルデジタルになっているので、そのまま使うことはできないのですが、シンプルな構成のスタジオならすごくいいと思います。確かにDANTEやADAT、MADI、ワードクロックや……と搭載していくとコストが上がるし、ルーティングのトラブルも起きやすくなると思います。それらが不要なクリエイターにとってはシンプルイズベストで、トラブルも起きにくいし、仮に何か問題がおきても、自分で簡単に解決できると思います。実際プロのエンジニアでもネットワークオーディオは難しいので、導入してすぐに使えるという意味でも、すごくいい製品じゃないでしょうか。あと、ヘッドホン出力がいいんですよ。

--Symphony Studioのヘッドホン出力ですか?もう少し詳しく教えてください。

古賀:ゼロオーム・ヘッドフォン出力っていうんだと思いますが、これが素晴らしいです。もともとSynphony MKIIにはConstant Current Driveテクノロジーというものが搭載されていて、これを使ったとき、すごく感動しました。当時、いいヘッドホンアンプはないかと探していて、いろいろ買ってみたり、デモ機で試していたんです。インピーダンスの異なるヘッドホンも持っていたので、ヘッドホンアンプ側にインピーダンスを調整するつまみをカスタムでつけてみたり……。そうした中、Symphony MKII使ったら、これでいいじゃん!って。こいつが勝手に最良な形に合わせてくれるから、何も気にせず使ってもいい音で鳴ってくれるんです。そんな機能が標準で搭載されているのはすごいですね。今回のSymphony Studioでは、そこがさらに進化し、内部インピーダンスゼロオームとなっているから、どんなヘッドホンにも合わせられるようになっているんです。このヘッドホン出力にせよ、DAでの出力にせよ、とにかく音がいいので、レコーディングやミックスで使うだけでなく、単にリスニング用の機材として考えてもいいと思いますね。

古賀さんにとっての“いい音”の条件とは

--古賀さんのおっしゃる“いい音”って具体的に、どんな点を見ていらっしゃるのですか?

古賀:まずTHD(全高調波歪率)が0.1%以下であることはミックスする上での絶対条件ですね。もっというと0.001%以下じゃないと信用できないというか……。DAWの内部処理が64ビットになって32ビットフロート録音が使えるようになったいま、どこで歪んでいるのかをしっかり把握しなくちゃいけない。そこを見落としたくない。たとえばマイクは歪んでないのにモニターが歪んでいる結果、いい感じのディストーション感が出て気持ち良くなっているかもしれない。実際はどこが歪んでいるのかを把握する必要があるわけだし、歪み過ぎていたらそのことに気づかないといけないんです。いつのまにか歪んだマイクと歪んだマイクプリ、歪んだコンプを使って、「カッコイイ」って録っている可能性があるんですよ。その結果、ミックスで後悔するみたいな(笑)。だから、歪んでいないということが、いい音という意味でまず重要なところだと思っています。

--とはいえ、時代によっていい音の定義ってきっと変わってきてますよね。

古賀:アナログテープ時代のサウンド、PCM-3348時代のサウンド、192 I/O時代それぞれのよさや特徴があるとは思います。またHD I/O、HDXになり、96kHzとなって、音がキレイになりすぎて逆にやりにくいな…といった声もあるとは思います。でも結局いろいろな歪みの要素に惑わされていた可能性もあると思うんです。今の時代は確実にクリアな出音の方向に向かっていると思います。そうした中で、歪みや味付けのコントロールは僕たちエンジニアの重要な仕事かなと思っています。僕はクラシックも録るので、THDとダイナミックレンジの表現力、いかに細かい音まで聴き取れるかというモニターセクションの品質がとても重要になります。

出力をシンプルにスピーカーに接続することで解像度は上がる

--改めて、この新製品であるApogee Symphony Studio、どんなユーザーに勧められますか?

古賀:やはりイマーシブ・ミックスをしたい人には100%お勧めですね。2chにおいてもみなさんモニターセクションやモニターコントローラーにこだわりますよね。オーディオインターフェースってモニターコントロール機能が弱いから、モニターコントローラーを買うというのは分かるのですが、ここでかえって音質劣化を引き起こしてしまう可能性もあるんです。シンプルに繋いだほうが解像度が上がるよ、というのをこのSymphony Studioで体験してほしいのですね。Apogee製品は、これまで値段が高いというイメージが強かったですが、このSymphony Studioは高品位でありながらずいぶん手ごろですよね。エンジニアでも作曲家でも、イマーシブをやろうという人すべてにお勧めできる機材だと思いますよ。

--ありがとうございました。

30万円~のイマーシブ対応オーディオインターフェイス選び

ここ数年で7.1.4chなどイマーシブ出力に対応したオーディオインターフェイスが各社から出そろってきました。プロ・セミプロ用途の製品となると、やはり30万円以上となってきますが、こうした価格帯の主要製品を表にしてみると以下のようなラインナップがあります。

| メーカー名 | Apogee | Apogee | Apogee | RME | Universal Audio | Audient |

| 製品名 | Symphony Studio 2×12 | Symphony Studio 8×8 | Symphony Studio 8×16 | UFX3 | Apollo x16 | Gen 2 Essentials+ Edition | ORIA |

| 値段(税込価格) | ¥319,000 | ¥440,000 | ¥550,000 | ¥517,000 | ¥638,000 | ¥423,500 |

| 入力数 | 2アナログ入力(MIC/LINE) | 8アナログ入力(MIC/LINE) | 8アナログ入力(MIC/LINE) | 12アナログ入力/AES/EBU入力x1/ADAT入力x2/ワードクロック入力x1/MADIオプティカル出力x1 | 16アナログ入力(DB-25入力x2),AESx1,ワードクロックx1 | 2アナログ入力,16デジタル入力, ワードクロックx1,AOIPx16(オプション) |

| 出力数 | 12アナログ出力(D-SUB) | 8アナログ出力(D-SUB) | 16アナログ出力(D-SUB) | 8アナログ出力AES/EBU出力x1/ADAT出力x2/ワードクロック出力x1/MADIオプティカル出力x1 | 18アナログ出力(XLR出力x2,DB-25出力x2),AESx1ワードクロックx1 | 20アナログ出力,AESx1ワードクロックx1 |

| MicPre数 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 |

| MicPreGain | 75dB | 75dB | 75dB | 75dB | – | 60dB |

| Dynamic Range(AD) | 124dB | 124dB | 124dB | – | – | 122dB |

| Dynamic Range(DA) | 129dB | 129dB | 129dB | – | 133dB | 126dB |

| 接続方法 | USB Type-C(クラス・コンプライアント) | USB Type-C(クラス・コンプライアント) | USB Type-C(クラス・コンプライアント) | USB 3/クラス・コンプライアント | Thunderbolt3または4 | USB-C |

| ヘッドホンアウト数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |

| 入力部DSP | Bob Clearmountain 監修のECS Channel Strip ベースのEQ、コンプレッション、サチュレーションを搭載 | Bob Clearmountain 監修のECS Channel Strip ベースのEQ、コンプレッション、サチュレーションを搭載 | Bob Clearmountain 監修のECS Channel Strip ベースのEQ、コンプレッション、サチュレーションを搭載 | EQ,Comp,Reverb,Echo | UAD Plugin | – |

| 出力部DSP | EQ、ディレイ、ベース・マネージメント | EQ、ディレイ、ベース・マネージメント | EQ、ディレイ、ベース・マネージメント | ROOM EQ機能(EQ,Delay,ボリューム) | ベースマネジメント,トリム | EQ,Delay,トリム,ベースマネジメント |

| 対応可能なフォーマット | 39086 | 7.1/5.1.2 | 39819 | 7.1/5.1.2(デジタル出力で拡張が可能) | 39819 | 39819 |

| 対応OS | Mac/Win(対応予定) | Mac/Win(対応予定) | Mac/Win(対応予定) | Mac/Win | Mac/Win | Mac/Win |

| モニターコントロール機能 | Apogee Contorl 2 :モニターセットアップをコントールするモニター・ワークフロー搭載 | Apogee Contorl 2 :モニターセットアップをコントールするモニター・ワークフロー搭載 | Apogee Contorl 2 :モニターセットアップをコントールするモニター・ワークフロー搭載 | Totalmixのグループバスでのコントロール | プラグイン・シーン、ベース・マネジメント、イマーシブ・オーディオ対応など含む、新しいUADコンソール | スピーカーコントロールソフトウェア |

| オプションのApogee Controlハードウエアで対応。(スイッチの機能をカスタマイズ可能) | オプションのApogee Controlハードウエア対応。(スイッチの機能をカスタマイズ可能) | オプションのApogee Controlハードウエア対応。(スイッチの機能をカスタマイズ可能) | iPadアプリでのリモートコントロール可能 | オルタネート・スピーカー・スイッチング、トークバック機能 | iPadアプリでのリモートコントロール可能 |

各製品とも、いろいろな特徴があるので、選ぶためには、自分が何を重要視するかを絞り込んでいく必要があります。とくに入出力部分は、メーカーによって、製品によってかなり違いがあるし、ここで価格も大きく変わってくるので、実際には使わない機能は省いて考えるというのも大切なポイントになりそうです。

そうした中、今回Apogeeが出してきたSymphony Studioの3製品は、デジタル入出力はばっさり削ぎ落してアナログに絞ったという意味では非常に潔いコンセプトの製品であるといえそうです。アナログに絞った分、アナログの音質には妥協せず、非常に高音質になっているので、直接モニタースピーカーに接続していくという多くのホームスタジオにとってはコストパフォーマンスも高く、最良の選択になりそうです。

またゼロオームヘッドホン出力もほかのオーディオインターフェイスにはないユニークな機能であり、スピーカーでもヘッドホンでもしっかり音をモニターしたい、という人にとっては有力な機能といえそうです。しかも6.3mmと3.5mmの2つのヘッドホン出力があるため、複数のヘッドホン、イヤホンでサウンドチェックするといった際にも大きな力を発揮してくれます。

メディア・インテグレーションがApogee社とともLA火災で被災したミュージメディアシャン、エンジニア、スタジオなどを支援

1月22日、Apogeeの国内代理店であるメディア・インテグレーションがロサンゼルスを拠点に音楽制作をサポートするApogee製品とともに被災されたミュージシャン、エンジニア、スタジオなど音楽、映像制作関係者を支援することを表面しました。

ご存知のとおり、音楽、映画などコンテンツ制作の中心地のひとつであるロサンゼルスには多くのミュージシャン、アーティスト、エンジニアが拠点とし、本火災で被害を受けた方が多数いる状況です。

伝説的エンジニア、プロデューサーとして知られるボブ・クリアマウンテンさんとApogee Electronics創業者にしてCEOであるベティ・ベネットさんご夫妻の自宅および、その自宅スタジオで数々の名盤が制作されたMix Thisスタジオも、残念ながら今回の火災により焼失したことは、さまざまなニュース記事でご覧になった方も多いと思います。

不幸中の幸いというか、Apogee社は火災を免れたようですが、そのApogeeとメディア・インテグレーションが協力する形で、Apogee製品の一部をLAの音楽関係者を支援する団体(NAMMおよびMusiccare)に寄付するとのことです。具体的な支援方法としては、2025年1月1日から3月31日までで行われる「Apogee 40th Anniversary SALE」および「Symphony Studio 発売記念プロモーション」における売り上げの5%を寄付する形です。メディア・インテグレーションは「この活動を通じて、支援の輪が広がることを願っています」とコメントを出しています。一日も早い復興を願いたいところです。

【関連情報】

Apogee Symphony Studio製品情報

Apogee 40th Anniversary SALE 期間延長 情報

Symphony Studio LA Relief Promotion 情報

【価格チェック&購入】

◎MIオンラインストア ⇒ Apogee Symphony Studio 2×12

◎MIオンラインストア ⇒ Apogee Symphony Studio 8×8

◎MIオンラインストア ⇒ Apogee Symphony Studio 8×16

コメント