『ストリートファイターシリーズ』や『バイオハザードシリーズ』、『モンスターハンターシリーズ』をはじめとする数々のコンシューマーゲームの開発・販売を手掛ける日本のゲームメーカー、カプコン。同社のサウンドチームにはゲームミュージックの作曲を手掛けるコンポーザー、効果音を作るサウンドデザイナー、サウンドプログラムを手掛けるエンジニアなど、合わせて100名近くの人たちが在籍しています。

そのミュージックチームでは、利用するDAWをSteinbergのCubase/Nuendoに統一することで、データのやりとりにおける互換性を確保すると同時に、仕事の効率化、ノウハウの共有、社内サポート体制の確保……などを実現しています。今回はミュージックチームからコンポーザーの内山修作さん、鈴木幸太さん、堀諭史さんの3名にお話を伺いました。

コンポーザーやサウンドデザイナーがいる100名以上のサウンドチーム

カプコンは大阪に本社を構える創業40年を超える日本の老舗ゲームメーカー。3,000人を超える社員がいる大企業であるカプコンの中で、サウンドに関連するメンバーは100名近く在籍。この中には大きく分けて効果音などを作るサウンドデザイナーとゲームミュージックを作曲するコンポーザー、またサウンドプログラムを作る人たち、そしてプロダクションマネージャーと呼ばれる契約事務や外部協力会社とのやりとりを行う人たちが働いています。

コンシューマーゲームを含め、数多くのゲームを開発しているカプコンですが、そのすべてのゲームのサウンドは、このチームが制作しています。ゲームメーカーなので、次々と新しいゲームの開発プロジェクトが生まれてくるわけですが、そうしたプロジェクトに対し、最適なメンバー編成がなされ、プロジェクトに合流していくとのこと。場所としても大阪本社のほか東京支店がありますが、サウンドの部署としてはあくまでも1つであり、東京、大阪、どちらのゲームプロジェクトでも区分けない担当範囲となっているそうです。

ゲームメーカーによっては、各自好きなツール、DAWを利用するところもありますが、カプコンのミュージックチームでは、SteinbergのCubase/Nuendoに統一されており、基本的にすべて同じ最新バージョンが使われています。ある意味Cubase/Nuendoが共通言語となって、これを介して社内のやりとりが行われているのです。

そのCubase/Nuendoをもっとも駆使しているのはコンポーザーのみなさん。現在、20名を越えるメンバーがコンポーザーとして在籍しているとのことですが、その中の3名にいろいろお話を伺ってみました。

各自さまざまなDAW/シーケンサを使っていた時代から、Cubase統一へ

--現在、ミュージックチームのDAWはCubase/Nuendoに統一されているとのことですが、いつごろから使われていたのですか?

内山:この中では僕が一番古くからいるのですが、入社した1995年のころは各々が自由に好きなDAWというか、当時はMIDIシーケンサを使っていました。そもそも作っていたゲームの楽曲は基板に載っている音源チップを鳴らしていたので、曲作りはPC-9801で動くカモンミュージックのレコンポーザだったり、カミヤスタジオのMYUなんかを使っていましたね。その後、CubaseやLogic、Performerを使う人が出てきて、その中で徐々にCubaseユーザーが増えていったのですが、2000年代初頭はCubaseを動かしているマシンと、音源としてGigaSamplerを動かしているマシンがあって、それをMIDIで接続して鳴らしてたりもしていました。

鈴木:僕は2003年入社なのですが、入社してすぐに何を使いたいかを聞かれたんですよ。ただ、何がプロ用途として向いているかもよく分からなかったので、先輩に倣う形でCubase SX(SXシリーズの初代)を購入させてもらって、それ以来ずっとCubaseを使ってきて、現在はその上位版であるNuendoを使っています。先輩たちはCubase VST5あたりを使っていたように思います。その後、2007年か2008年頃に、みんなDAWは統一しよう……といった動きが出てきたように思います。

堀:僕は2014年入社なのですが、その時点では完全にCubaseに統一されていました。そのころはCubase 7を使っていて、すぐにCubase 8にバージョンアップした記憶があります。

--でも以前はLogicやPerformerを使っていた人などもいた中、どうしてCubaseになったのでしょうか?

内山:2002年にEmagicがAppleに買収されたというのが大きな契機になったと思います。ゲームの開発だとどうしてもWindowsが中心となるため、DAWもWindowsで動くことが必須条件のようになります。それまではLogicもWindowsで使えていたわけで、みんなどうしよう……となったなか、やっぱりCubaseかな……といった感じだったと思います。

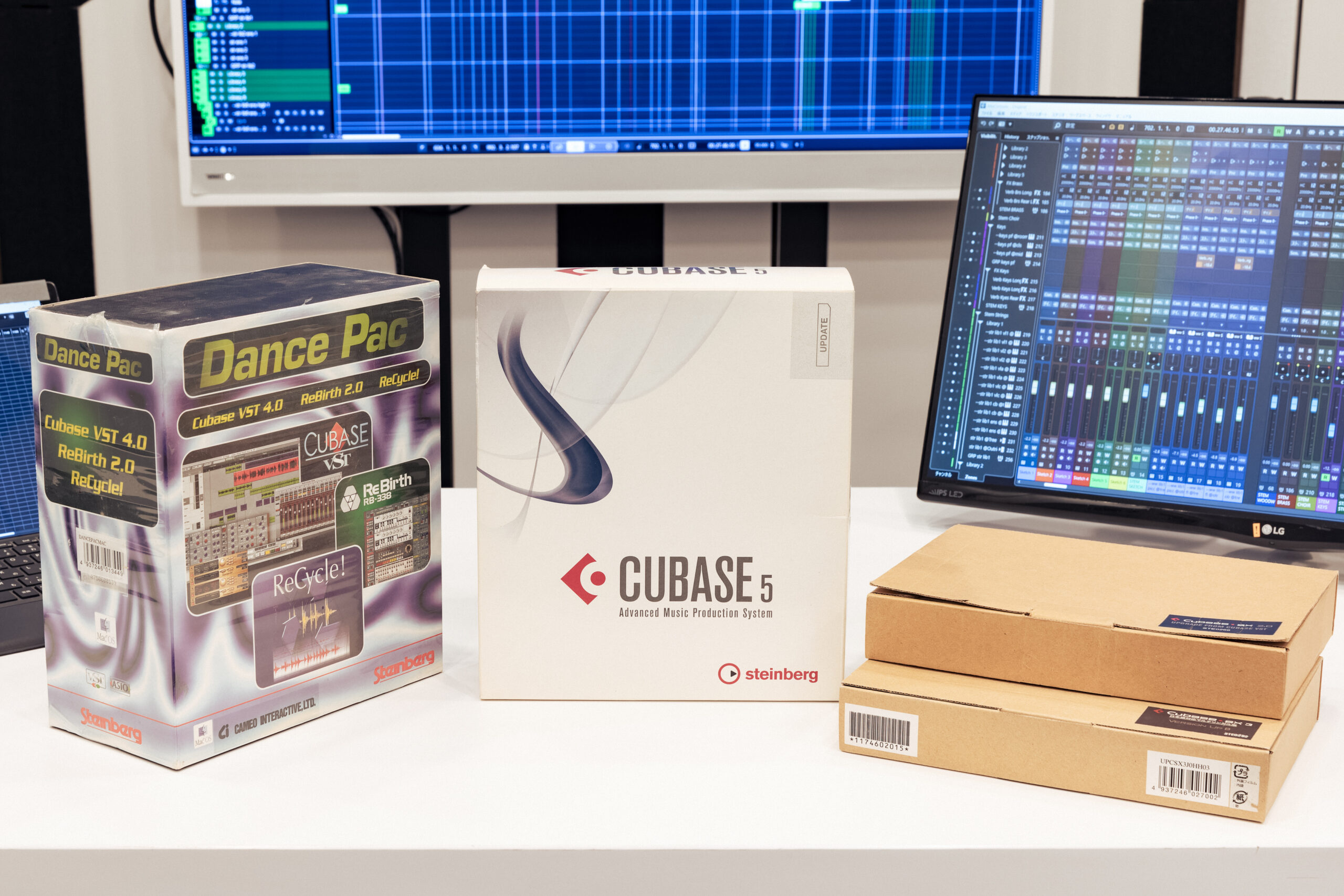

Propellerhead製品とCubaseがセットだった?:カプコンにあった大昔のCubaseパッケージ

Reasonで知られるスウェーデンのソフトウェアメーカー、Propellerhead Software。同社は1994年に創業してすぐにブレイクビーツ作成用のツールReCycle!をリリースし、1997年にTB-303とTR-808/TR-909をエミュレーションするとともにセットにしたReBirth RB-338をリリースして大ヒットとなりました。実は、そのPropellerheadの創業メンバーの一人がCubaseの開発にも携わっていたこともあり、Steinbergと仲のいい関係にあり、CubaseとPropellerhead製品をセットにした製品も存在していました。

当時国内ではカメオインタラクティブがSteinberg製品を取り扱っていましたが、Cubase VST 4.0とReCycle!、それにReBirth 2.0をセットにしたDance Pacという製品もあり、カプコンには、そんな懐かしいパッケージが残っていました。

Cubase/Nuendoへの統一が、データの共有やノウハウの蓄積に大きく寄与

--DAWがCubase/Nuendoに統一されることによるメリットとはどんなことなのでしょうか?

鈴木:ゲームの開発においては効果音を担当するサウンドデザイナー、音楽を作るコンポーザーなど複数メンバーで一緒に仕事をするため、プラットフォームであるDAWを統一することには大きな意義があります。データのやりとりをする際にも便利だし、どこでも同じ環境があるので、仕事効率も上がります。一方でCubaseに統一することによって、みんなでTipsを共有できたり、トラブルシュートがしやすいといったこともあったと思います。Cubaseに関する情報は、堀が詳しいので、みんな何か困ったことがあれば、堀にメッセージを送ってますね。

堀:確かに、僕がサポートセンター的な立場になっているので、いろいろなトラブル解決を行っていますね(笑)。

--曲作りという面ではいかがですか?

内山:ゲーム全体を通して曲の質感を統一しやすくなる、というメリットもあると思います。大きなプロジェクトになってくると3人~4人のコンポーザーで多くの曲を作っていくことになります。それぞれがCubase/Nuendoのプロジェクトでできているので、プロジェクトデータの共有もしやすいですし、トラックインポートができたりするのも便利ですね。全体を俯瞰して見やすくなり、たとえばリバーブ感を揃えていくなど、いろいろ便利に使うことができます。

--CubaseとNuendoでは、みなさんはどちらをお使いですか?またコンポーザー全体だとどんな比率なのでしょうか?

堀:内山、鈴木はNuendoを使っていて、僕はCubaseです。

鈴木:もともと僕の場合は開発していたタイトルで7.1.4チャンネル(7.1chサラウンドに上方向4chを追加した再生方式)を使わなくてはならないことがあったんです。いまではCubaseも対応していますが、当時はNuendoでしか7.1.4ch対応をしていなかったため、CubaseからNuendoにクロスグレードしたということがあり、それ以来Nuendoを使っています。以前はCubaseのほうがスコア機能が優れているとか、Nuendoには一部の音源がないとか、いろいろな差があったと思います、ちょうどその差がなくなってきたタイミングだったので、これなら乗り換えて大丈夫だろう、と思って切り替えました。現在コンポーザーではCubaseとNuendoがちょうど半々くらいですね。

社内共有されているTipsとは

--実際、CubaseやNuendoに関するTipsの共有って、具体的にはどんなことあるのでしょうか?

堀:ロジカルエディターでしかできないことだったり、マクロの使い方であったり、環境設定の項目全体もある程度把握しているため、そこで解決できることは全部共有している感じです。もう少し具体的にいうと、たとえばロジカルエディターを使うとても単純なところで、トラックの名前を一部検索して、別の名前に置換するなどはよく行います。また、プロジェクト整理目的で、イベントが含まれないトラックを検索し、それらをまとめて削除するといった使い方もしています。

--バッチ処理的な使い方をするわけですね。

堀:あとは打ち込みに関しても音源によってサンプルのズレとかが起こりますよね。そこでタイミングを合わせるために音源ごとにプリセットを作って、それを適用するとピッタリ揃う、といった使い方もしていますね。

--なかなかマニアックな使い方も多そうなので、口頭では伝わりにくい面もあるかと思いますが…。

鈴木:共通のチャットツールでスレッドを活用して、画像付きのTipsや情報をみんなでやり取りしている感じですね。

内山:そのほかにも、特にオーケストラ系の楽器を用いた作曲では、Cubaseでトラックのテンプレートを作って、それをベースにMIDIを打ち込んだりオーディオを貼っていって曲を作るといったことも行っています。マイクの種類がたくさんある音源のマイキングやトラック分け、リバーブなどもテンプレート化することで、効率よく作業を進めていくことができます。もちろん、これはあくまでもテンプレートなので、そこから自分の曲に合ったカスタマイズをして作曲に活用しています。

堀:また少しマニアックにはなってしまいますが、標準搭載のエンベロープ・シェイパーがかなり強烈に効くので、これを使った波形作りや、ビットクラッシャーの活用など、標準のプラグインを使った音作りなんかのTipsも共有しています。それからコントロールルームの使い方が難しいと耳にすることがありますが、たとえばモニタリング用にステレオ、クワッドを指定のダウンミックス係数で即座に切り替える方法や、書き出しに影響を与えないメータリングなど、細かい使い方をTips化しています。

プラグインは各自さまざまなものを利用

--いま堀さんから、プラグインの話が少し出ましたが、プラグイン音源も共通化しているのですか?

鈴木:そこについては、とくに決めておらず、各自自由に使っています。たしかにコンポーザーは全員Native InstrumentsのKOMPLETEは入れていますが、あとはそれぞれです。SpectrasonicsのOmnisphere、Trillian、Keyscapeなども多いですし、Spitfire Audioのオーケストラ音源も多いと思います。Steinberg製品という意味ではHALion Sonicではなく、HALionを使っている人も何人かいますね。

堀:最近はUniversal AudioのSparkにもネイティブで動作する音源がいろいろ出てきているので、DSP版ではなくネイティブ版を活用するパターンも出始めています。

--Universal Audioの音源を別にすると、やはりオーケストラ系の音源が多そうですね。

鈴木:オーケストラは外のスタジオでレコーディングすることもありますが、すべて打ち込みで……というケースが実は半分以上の割合かと思います。予算やスケジュールが関係するためです。また外で収録した場合でも、ゲームの制作の終盤で変更があって、尺が変わってしまう…というようなケースは、再収録が難しく、そういった尺が読み切れないシーンの楽曲はMIDIで作るといったケースも出てきます。もちろん、打ち込んだのか生の収録なのか、分からないくらいまで詰めていくのですが、そうした際、これらの音源が大きな威力を発揮してくれます。

カプコン社内専用オリジナルVSTプラグインも開発

カプコンでは市販のプラグインを使うだけでなく、自らプラグインの開発も行い社内専用のツールとして利用しています。内山さんによると、もともとバイオハザード ヴィレッジ用に音の素材収録を海外の協力会社とともに行っていた中で、録った素材を自由に構築できるソフトウェアが欲しくなり、開発してしまった、とのこと。

一般的なサンプラーでは物足りず、X軸・Y軸で音を混ぜていくことができるものを……と、その協力会社のプログラマとやりとりしつつ、VST3で動作するプラグインを作り上げたそうです。現時点では、まだ開発中とのことですが、すでに実践にも使っており、今後も社内ツールとして使っていくとのことでした。

500トラックでもサクサク動くのがCubase/Nuendoの強み

--ここにあるCubaseのプロジェクトを見てみると、かなりトラック数がありますよね。みなさん、こんな感じなのですか?

堀:これはモンスターハンターライズで僕が制作したプロジェクトなのですが、見てみると……これで476トラックありますね。コンポーザーによって作り方はそれぞれで、僕の場合、トラック数は比較的多い方で、オーケストラ楽曲であれば400~500トラックがスタートラインとなります。昨今の音源では1つの楽器を複数のマイクで収録した、すなわち実際の楽器収録と同様の手法が取られているものが多いですよね。マイクごとに出力した信号をVCAフェーダーでコントロールしているため、必然的にトラック数は多くなります。特にモンスターハンターライズや、モンスターハンターライズ:サンブレイクではオーケストラに加え、特殊な楽器を使用するケースが多いためさらにトラック数が増加します。

--それだけトラック数が増えてくると、CPUパワーでの限界だったり、Cubase側の処理速度などで問題が出たりしないのでしょうか?

堀:Cubase/NuendoはASIO GUARDがありますよね。あれがものすごい大きな威力を発揮してくれるんですよ。

--ASIO GUARD、具体的にはどのようなときに、その良さを感じるのでしょうか?

堀:確かにリアルタイムモニタリングで演奏するような場合は、レイテンシーを詰めるという意味でASIO GUARDを外したほうがいいこともあるとは思うのですが、僕は生演奏のグルーヴをMIDIで表現したい場合以外は割とオンで使っています。トラック数が多くなって負荷が増えても音切れすることがなく、効率よく作業を進めることができます。またトラック数が多く扱えることに関連していうと、マーカートラックを複数作れるのも嬉しいところです。

--マーカートラックが複数あるとどんなメリットがあるのですか?

鈴木:ゲームの場合、同じ曲でもシチュエーションによってどう展開するかが変わってくるので、それぞれのシチュエーションごとに細かく書き出していく必要があります。ですので、我々は、サイクルマーカーの書き出しを非常に頻繁に使っています。たとえばずっとAメロで鳴っていて、ゲームが進むとBメロに切り替わる、といったケースにおいてサイクルマーカーで切り分けてバウンスすることで効率よく作業を進めることができます。この際、マーカートラックがたくさんあれば、それぞれの別シーンの用途で利用できるというわけなのです。

Doricoも、WaveLabもフル活用

--ところで、Cubase/Nuendo以外のツールを使うケースはあるのでしょうか?

堀:最近はDoricoを使用する頻度が上がっています。僕自身は、Dorico 2のころから使っていましたが、Dorico 5になってからは機能的にも性能的にも非常に充実してきたので、チーム内でも使用するメンバーが増えています。

--実際、どういうときにDoricoを使うのでしょうか?

堀:譜面データが必要となる、オーケストラなどの楽器収録が発生するタイミングで使用します。実際には外部のオーケストレーターさんにCubaseのデータを渡して、それを元に譜面を作ってもらう場合が多いですが、その際Doricoを使う方が以前より増えている印象があります。オーケストレーターさんが制作したDoricoデータに対し、Doricoの機能で直接コメントやボイシングの変更などのやりとりを行っています。

鈴木:最近Doricoが盛り上がってきてますしね。そういったやりとりのしやすさなどを背景に、以前より譜面制作ツールとしてDoricoを使用するメンバーも増えてきています。

--そのほかはどうですか?

堀:僕は会社に入る前からWaveLabを使っていて、今もフル活用しています。理由として、一つはWaveLabが64bit floatで内部処理されており、フェーダーで上げ下げしても安心できる点です。そして、もう一つは、おそらくこれはWaveLabの目玉機能でもあると思いますが、バッチ処理機能の柔軟性が非常に高い点です。

たとえば、特定のフォルダを常に監視させておいて、そこにファイルを入れたらある処理をして別のファイルを生成させる、といった具合で、ゲームに適したオーディオの状態を用意しておきつつ、ミュージックチーム以外が音楽のみをファイルで試聴できるよう、一般的な試聴環境に適したフォーマットを生成したり、といった活用をしています。WaveLabというと、マスタリングソフトのイメージが強いと思いますが、バッチ処理のためのエンジンとしても活用しています。いずれにせよSteinberg製品とともに、日々仕事をしている感じです。

--ありがとうございました。

【関連記事】

カプコンミュージックチームが Cubase/Nuendo を使うわけ(Steinbergサイト記事)

【関連情報】

カプコンサイト

Steinbergサイト

コメント