AMS NeveからG3D(Genesys 3D)というモンスターコンソールが発売されました。これは、NeveエンジニアチームがDolbyのエンジニアチームとタッグを組み開発したコンソールで、従来のステレオミキシング、レコーディングに加えて、Dolby Atmosミキシングを卓上でコントロールできるというもの。これまで発売されていたアナログとデジタルのハイブリッドコンソールGenesys Blackをベースに生まれたのがG3Dであるため、Genesys BlackをアップグレードしてG3D仕様にすることも可能となっています。

チャンネル数等、

伝説的な企業AMSとNeveが合併して1992年に設立されたAMS Neve

--まず、改めてですがAMS Neveという会社について教えてください。

ジョー:AMS Neveはオーディオを牽引してきた伝説的な2つの会社AMSとNeveが組み合わさった会社です。1961年にルパート・ニーブによって設立されたNeve Electronics社、1976年にマーク・クラブツリーによって設立されたAdvanced Music Systems (AMS) 社が、1992年に合併して現在の姿となりました。製品の99%は、Neveブランドでリリースしておりますが、実際製品開発にはAMS Neveのメンバー約160名で行っています。もっともAMSとNeveそれぞれの開発が分かれているということはなく、また、ほとんどの社員がエンジニアで構成されており、まさに従業員全員で開発を進めている会社です。

AMS NeveとDolbyのエンジニアチームがタッグを組み開発した世界初のコンソール

--では、さっそくですが本題のG3Dのについて教えてください。これどういったコンソールなのでしょうか?

ジョー:これは、AMS NeveとDolbyのエンジニアチームがタッグを組み開発したコンソールです。Neveのアナログ回路デザインとデジタル技術を牽引するAMSのデジタルコントロールGenesys Blackがベースにあり、これをDolby Atmosミキシングに対応させました。世界初のオブジェクトベースのハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームであり、従来のミキシング、レコーディングに加え、Dolby Atmos Rendererのコントロールのほか、内部、および外部機器の多彩なデジタルコントロールが可能となっています。

--Genesys BlackベースにG3Dが誕生した、ということですね。

ジョー:G3Dには、2つの重要なアップグレードポイントがあります。1つ目はロゴです(笑)。G3Dというロゴがあるのですが、まずこれがとても重要なポイントとなっているんですよ(笑)。そして肝心のもうひとつは、モニターパネルのアップグレードです。モニターパネルにさまざまな機能が追加され、まず3Dモニターモードでは、コンソールのコントロール、ルームモニター、エンコーダーにてDolby Atmos Rendererのメイン出力をコントール、さらに数値ディスプレイにてアッテネーションを視認できるようになっています。タッチセンサー付きのステップエンコーダーも搭載し、これでDolby Atmos Rendererのパンニングなどを行うことができます。さらにDolby Atmos Renderer用のコントロールボタンが9つ追加されているので、これを使ってDolby Atmos Rendererをコントロールすることも可能です。

--ハード部分のアップグレードに合わせてコンピュータ部分もアップグレードされているということですよね。

ジョー:64bit仕様のコンピュータにアップグレードしています。これによりDolby Atmos Rendererの連携に必要なアップグレードと将来的なアップグレードにも対応できる環境になります。またGenesys BlackまたはGenesysをお持ちであれば、それをアップグレードしてG3D仕様にすることも可能です。そんなGenesys側の内部のアップグレードに加えて、さらにG3Dシステムにはオプションのハードウェアも2つ用意しています。

ADA16とDM256、2つのオプションを用意している

--そのハードウェアはどのような構成のシステムになっているのでしょうか?

ジョー:1つは、StarNet ADA16というものを用意しています。これは、16in16outのDanteとアナログのコンバータとなっているので、これを活用することでDolby Atmosミックス時に使用するスピーカーの接続に対応することが可能になります。このADA16は、別にG3D専用の機材ではなく、いわゆるスタンドアロンのDanteコンバーターとしても利用できます。音質やスペックは最高のものとなっており、マスタリンググレードのA/Dコンバーターを搭載し,119dBFSのダイナミックレンジを実現しています。またD/Aコンバーターは122dBFSのダイナミックレンジを実現し、ヘッドルームは+18、24、26dBuから選択可能です。最大192kHzのサンプル周波数32bitに対応し、フラットな周波数特性を持った機材となっています。

--2つ目についても教えてさくだい。

ジョー:2つ目は、StarNet DM256です。これは、最大256チャンネルのDanteと256チャンネルのMADIの双方向変換が可能なコンバータです。扱えるチャンネルが圧倒的に多く、それを1Uサイズで実現しました。また最新の低ドリフト水晶発振器クロッキングシステムとPLLを採用し、マスタークロックとしての使用も可能となっています。

既存のスタジオシステムと組み合わせて使うこともできる

--すべて含めてG3Dシステムということですね。

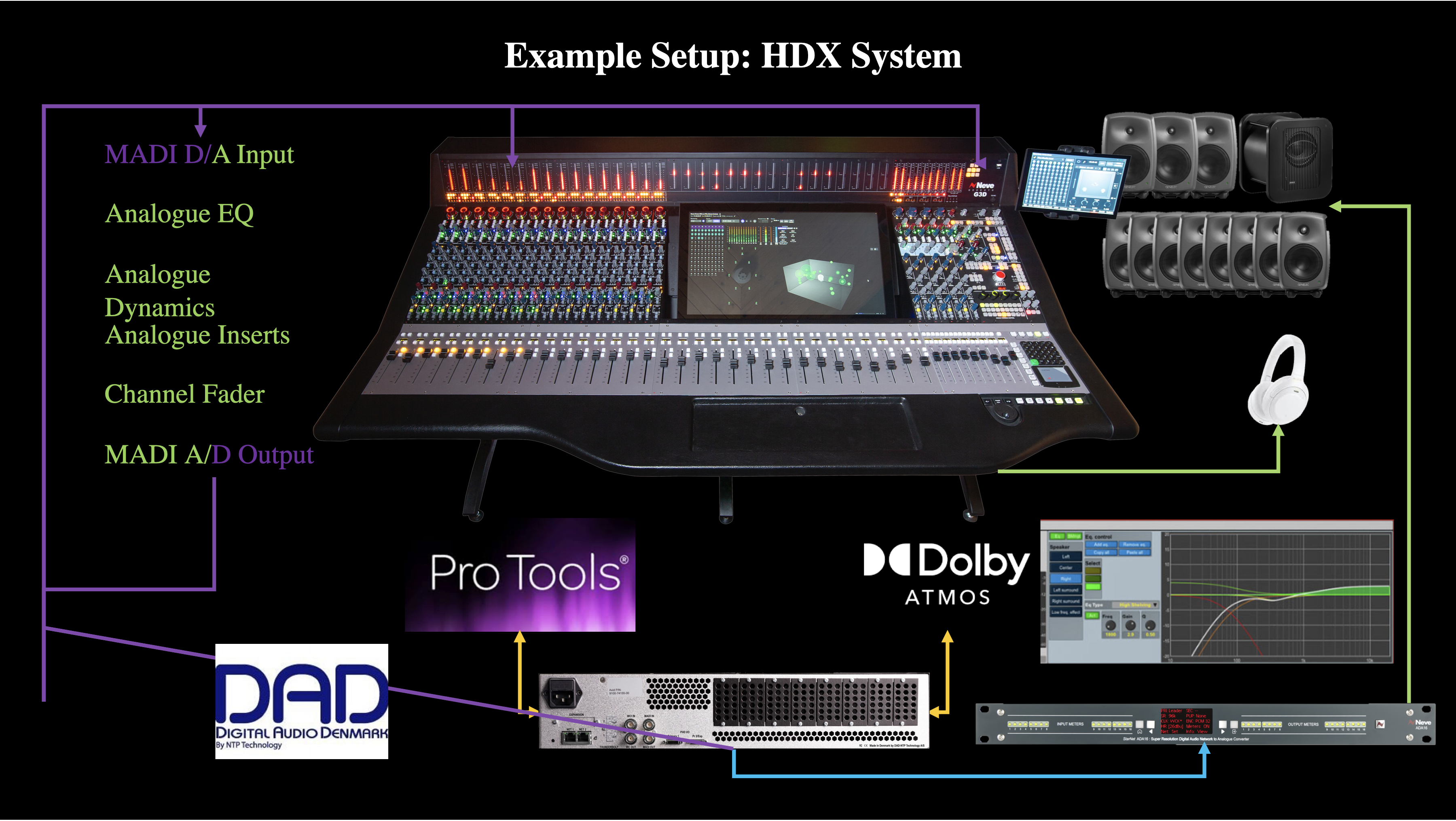

ジョー:G3Dシステムはそれぞれの需要に合わせて、柔軟にセットアップを行えるようになっています。ProToolsとDolby Atmos Rendererを1台のPCで実行するシステムの場合は、ProToolsからDolby Atmos Rendererの間はDolbyAudioBridgeを使用してオーディオのやり取りを行います。シグナル自体のルーティングはDanteのシステムを使い、これによりハードウェアとの接続が柔軟に対応できるようになっています。これはあくまで1例で、G3Dは決してDanteを使わなければセットアップできないというわけではなく、アナログのセットアップをお持ちであれば、すべてアナログ対応も可能ですし、もちろんMADIオンリーでシステムを組むことも可能です。プロのスタジオで多いのはHDXを使ったシステムだと思いますが、もちろんそこに追加していくこともできます。

--既存のスタジオをDolby Atmos対応のシステムにすることもできるのですね。

ジョー:その通りです。G3Dは、前述したようにGenesys Blackのアップグレードなので、伝説のアナログサウンドがベースにあります。加えて、3Dコントロールセクションで、118個すべてのオブジェクトのオートメーションが可能だったり、GenesysControlプラグインを使用することでオブジェクトの位置とパラメータをDAWのタイムラインにオートメーション設定したり、コンソールのヘッドフォン出力にてバイノーラルモニタリングができたり…などなど、モダンミキシングのすべてに対応するワンストップソリューションとなっています。

【関連情報】

G3D 製品情報

コメント