Rolandが11月9日、Roland Boutique(ローランド・ブティーク)シリーズの新機種、JD-08とJX-08を発表しました。JD-08は1991年発売のJD-800を復刻したモデル、JX-08は1985年発売のJX-8Pを復刻したモデルで、いずれも国内での発売は12月4日、実売価格は税込みで50,600円程度というものです。これまでJUPITER-8やJUNO-106/JUNO-60、TR-808、TB-303……とRolandの往年の名機を復刻してコンパクトなサイズに収めたRoland Boutiqueシリーズを展開してきましたが、その新シリーズとして2機種が追加された格好です。

JD-800は今年30周年記念で「小室哲哉さんが音色番号53を駆使したRoland JD-800、30周年を記念してプラグインで復活!もちろん全プリセットも完全復元!」という記事でも紹介したことがありました。この時はソフトウェアとしての復活だったのですが、今回はハードウェアとしてリリースされたのです。一方のJX-8PはアナログJX-3Pの上位版という位置づけで登場したアナログ時代の最後のころのシンセサイザ。Rolandのモデリング技術で音や動作を忠実に再現した製品となっています。その発表前に実機をお借りするとともに、DTM的に見てどんな風に使える機材なのか少し試してみたので、紹介してみたいと思います。

JD-800を復刻したJD-08とJX-8Pを復刻したJX-08が誕生

JD-800を復刻したJD-08とJX-8Pを復刻したJX-08が誕生

1990年代に入り、世の中はデジタルシンセに全面移行し、アナログなんてもう古い…といった風潮となり、音色はプリセットで選ぶだけ…という雰囲気になっている中、デジタルだって、昔ながらの方法で音作りをしよう、というコンセプトで登場したのがJD-800でした。フィルターやエンベロープジェネレーターなど、アナログシンセと同様の使い勝手で音作りができるということで、大きな話題になったシンセでした。

JD-800(奥)とその音とデザインを踏襲しつつコンパクトにまとめたJD-08(手前)

JD-800(奥)とその音とデザインを踏襲しつつコンパクトにまとめたJD-08(手前)

デジタルシンセなのにパラメーターが膨大にあって、音作りができることから、絶賛する声がある一方で、アナログシンセ好きな人たちの間からは、アナログシンセでの太い音が出ない…などと結構批判的な声も挙がっていた記憶もあります。まさに時代のハザマで生まれた名機だった……ということなのでしょう。

JD-08のトップパネル

JD-08のトップパネル

そのJD-800がZENOLOGYの拡張音源、「JD-800 Model Expansion」が今年5月にリリースされ、先々週の発表でJD-800単体のプラグイン、LegendaryシリーズとしてのJD-800が誕生したのに続き、Roland Boutiqueとなって登場したというのは、ちょっと感激。やっぱりハードウェアになると、ソフトシンセとは趣が違うんですよね。

JD-08のリアパネル

JD-08のリアパネル

Roland Boutiqueなので、とってもコンパクトではありますが、一部のパラメータが斜めに配置されているJD-800のデザインを上手に踏襲し、いかにもJD-800という形にまとめているのは、さすがとしかいいようがありません。

音を出してみるとまさにJD-800のサウンドです。もともとJD-800はPCM音源なので、基本部分はスマートに持ってこれているようですが、フィルタをはじめとするシンセサイザ部分は高度なモデリング技術でオリジナルそっくりに再現されています。globeのDEPARTURESで小室さんが使っていたプリセット53番の音色「Ac.Piano 1」ももちろん搭載されています。

もっとも、2021年に誕生したJD-08は単にJD-800のミニ版というわけではなく、最新の機能、機構がいろいろと盛り込まれています。たとえばアルペジエーターが搭載されたり、64ステップx2パートのシーケンサが搭載されたり、Roland Boutiqueとしてのさまざまな機能が搭載されているのです。

別売のキーボードK-25m。Roland Boutiqueシリーズ共通で使える

別売のキーボードK-25m。Roland Boutiqueシリーズ共通で使える

Roland Boutiqueをあまりご存じない方もいると思うので、その共通部分を少し紹介すると、これ本体にはキーボードはついておらず、単なる音源となっているのです。NOTEスイッチをオンにすることで、プリセット選択ボタンを無理やり鍵盤に見立てて弾くことも可能ですが、オプションのK-25m Keyboard Unitと合体させることで、ミニ鍵盤付きシンセへと変身するのです。もちろんK-25mがなくてもMIDI入力を使って外部MIDIキーボードから弾くこともできるし、USB経由でMIDIを送ることも可能です。

JD-08をとりつけるとこんな具合に。このように傾きを2段階でつけることもできるし、平にすることもできる

JD-08をとりつけるとこんな具合に。このように傾きを2段階でつけることもできるし、平にすることもできる

裏側を見ると、ここには小さなスピーカーが内蔵されており、これだけで音を鳴らすことができる仕様になっています。しかも単3×4の電池ボックスがあり、その電池で駆動させることができるので、どこにでも持ち歩いて、その場で弾けるというのもRoland Boutiqueの楽しいところです。

スピーカーが内蔵されており、これ単体で音を鳴らすことができる

スピーカーが内蔵されており、これ単体で音を鳴らすことができる

一方で、USB Type-C端子があり、ここにACアダプタを接続すれば、電池不要のUSBバスパワーで動作させることができます。

単3電池x4で駆動させることもできる

単3電池x4で駆動させることもできる

以前のRoland Boutiqueシリーズはmicro USB端子でしたが、時代に合わせUSB Type-Cに仕様変更しているあたりも好感度が上がるところですね。そして、これをPCと接続すると、さらに面白いことになるのですが、それは後ほど。

USB Type-C端子での接続となっている

USB Type-C端子での接続となっている

続いて、JX-08は前述のとおり、JX-8Pを再現したシンセです。JX-8PはJX-3P同様、ボタンがズラリと並んだデジタル回路を数多く盛り込んだアナログシンセであり、プリセットを選ぶことを主体としたものでした。しかし、ここにPG-800というオプションを取り付けることで、フィルターやエンベロープジェネレーター、LFOなどをボリューム操作できるようになるというものとなっていました。

1985年発売のJX-8P(左)とそれを今の時代に復刻したJX-08(右)

1985年発売のJX-8P(左)とそれを今の時代に復刻したJX-08(右)

今回のJX-08はそのPG-800が搭載されたJX-08を復刻したものです。オリジナルにあった32種類のプリセットを再現するのに加え、111種類の新規プリセットも追加され、現在の音楽シーンでも使いやすい音が数多く装備されています。またJUNO-106コーラスやSDD-320リバーブ、Lo-Fiコンプ、スーパーフィルター、ピッチシフターなど17種類の新しいエフェクトが追加されているのも大きなポイントです。

JX-08のトップパネル

JX-08のトップパネル

そしてモーション・レコーディング、ランダム・パターン・ジェネレーター、および128パターンのメモリを備えた2パート64ステップのポリフォニックシーケンサが搭載されたり、アルペジエーター機能が搭載されているあたりは、JD-08とも共通する部分です。

JX-08のリアパネル

JX-08のリアパネル

さて、ここからがDTMステーション的に見た本題。前述のUSB Type-C端子をPCと接続すると、どうなるのか、という点です。結論からいうと、JD-08もJX-08もPCから見てオーディオインターフェイスのように見えると同時にMIDIインターフェイスとしても見えるようになるのです。どういうことなのか順に説明していきましょう。

まずMIDIとして接続されるので、K-25mと合体させた鍵盤を弾くとDAW側にMIDI信号が入力される一方、JD-08のMIDIポートもしくはJX-08のMIDIポートにMIDI信号を出力すると、シンセの音が鳴るようになっています。普通に音源として使えるわけです。この際デフォルトで、JD-08はMIDI 2ch、3ch、4ch、5chの4つのチャンネルが使えるマルチティンバー音源として、JX-08は2chと3chの2チャンネルが利用できるデュアルティンバー音源になります。

さらにJD-08やJX-08の内蔵スピーカーから、またリアのメイン出力、ヘッドホン出力から音が出るだけでなく、USBオーディオとしてPCに音が入ってくるのが大きなポイント。そうPCから見ると8IN/2OUTのオーディオインターフェイスとして見えるのですが、シンセの音がここを通じて音質劣化なしに入ってくるのです。

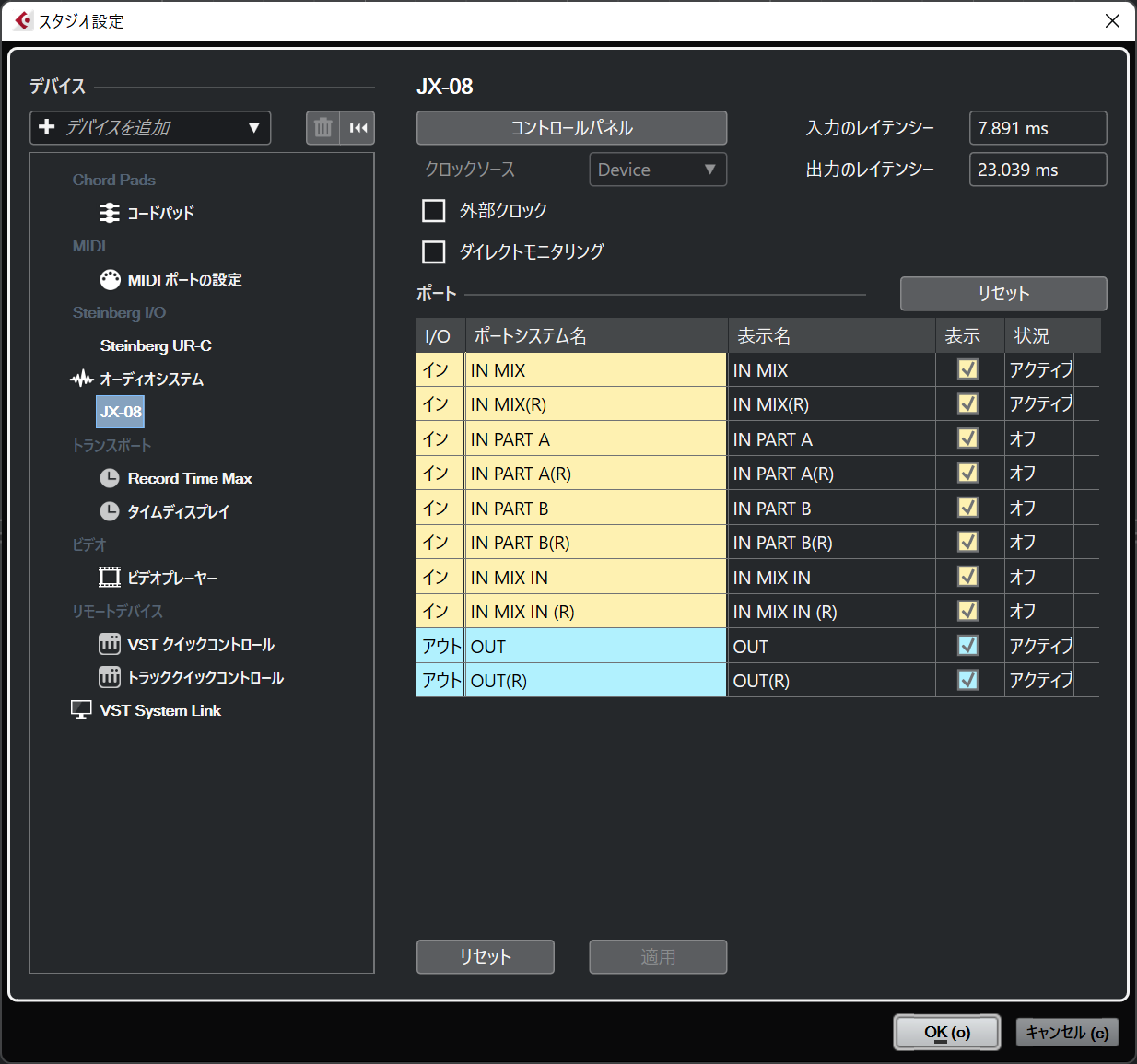

Cubaseから見たオーディオの入出力ポート

Cubaseから見たオーディオの入出力ポート

つまり、DAWのMIDIトラックから出したMIDI信号はUSBケーブルを通じてRoland Boutiqueを鳴らし、それがUSBケーブルで戻ってきてPCのオーディオトラックに録音=バウンスすることができるわけです。感覚的にはソフトシンセをPC負荷なく、鳴らせるという感じです。たとえばCubaseから見ると、上記のように、Studio Oneから見ると下記のようになっています。

Studio Oneで見た入出力ポート

Studio Oneで見た入出力ポート

先にIN MIX INから説明すると、これはJD-08やJX-08にあるライン入力に入ってくる音のこと。つまり普通のオーディオインターフェイスの入力のように扱えるものです。

MIX INに入れた信号が、DAWでそのままレコーディングできる

MIX INに入れた信号が、DAWでそのままレコーディングできる

一方IN MIXはそのライン入力の音とシンセの出力をミックスさせた信号のこと。IN PART AはパートAのシンセ音、つまりJD-08のMIDI 2ch(さらに4ch、5chも)の音、JX-08のMIDI 2chの音が入ってくるところ、PART BはいずれもMIDI 3chの音が入ってくるポートとなっています。どう使うかはアイディア次第ですね。

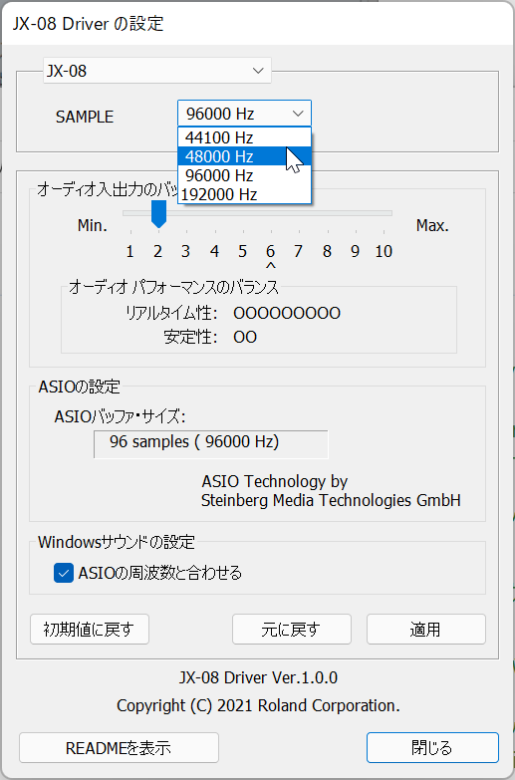

WindowsでのASIOドライバ設定画面。Rubixシリーズなどと同様に普通のオーディオインターフェイスとして設定できる

WindowsでのASIOドライバ設定画面。Rubixシリーズなどと同様に普通のオーディオインターフェイスとして設定できる

ちなみに、当初のRoland Boutiqueは44.1kHzか96kHzのサンプリングレートを選択できるという仕様でしたが、最新のJD-08、JX-08は44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHzの4種類が選択できバッファサイズも調整できるので、ごく一般的なオーディオインターフェイスとしても使うことがきるわけです。

Legendary シリーズのJD-800のパラメータを操作することはできなかったが……

Legendary シリーズのJD-800のパラメータを操作することはできなかったが……

ところで、このDAWを動作させている状態で、JD-08のパラメータを動かすと、MIDI信号がDAWに入ってくることが確認できました。つまりそれを録音することでオートメーションとして記録させることができるわけですが、ふと気になったのは、もしかしたら、JD-08のパラメーターで前述のJD-800プラグインのパラメータが操作できないだろうか、という点。

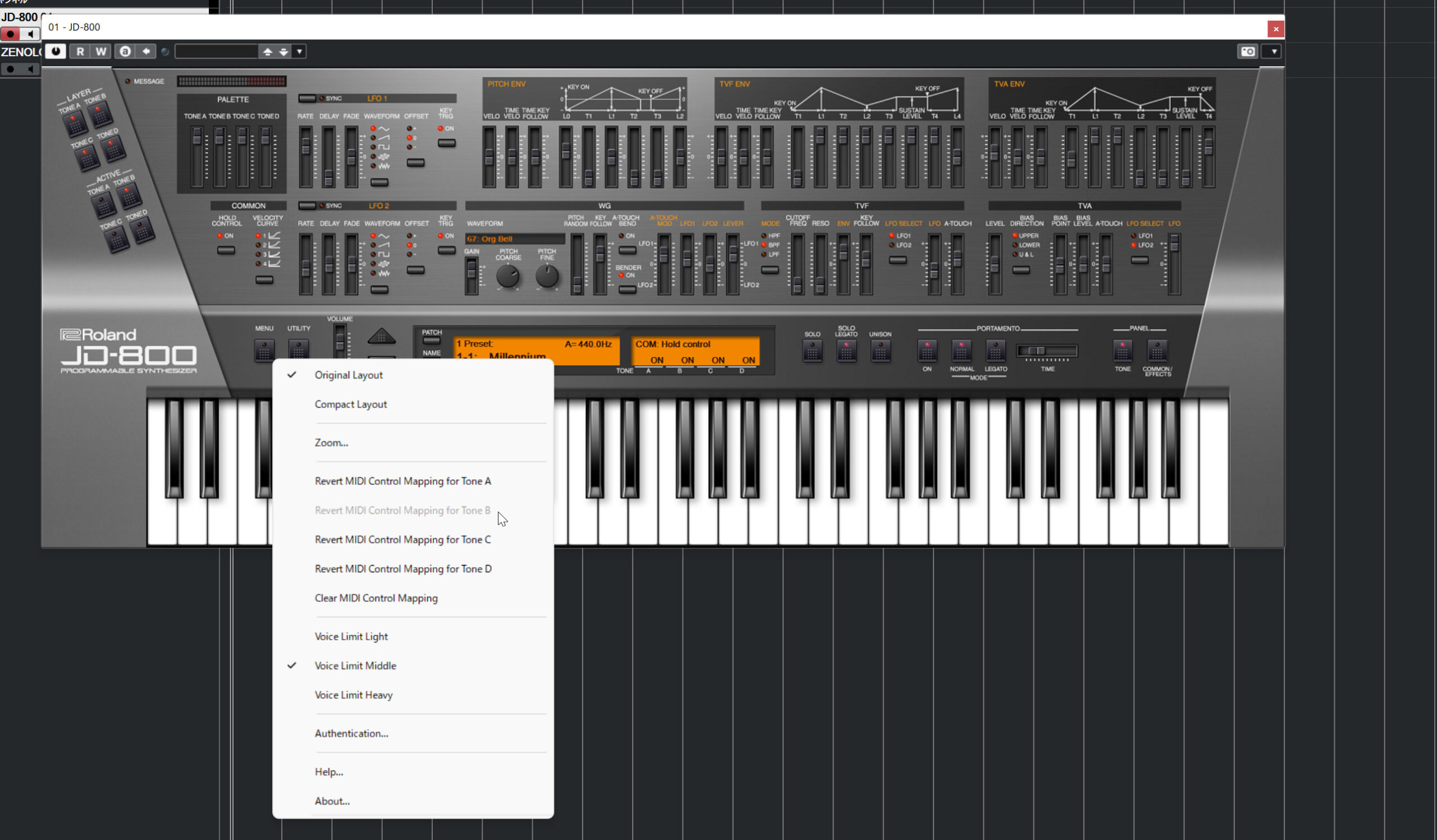

早速試してみました。JD-800プラグイン側のACTIVE:TONE Aを点灯させ、プラグイン画面がTONE Aの設定が表示されている状態にした上で、JD-08の各パラメーターを動かしてみると、ほぼそのまま連動して動作します。

Revert MIDI Control Mapping for ToneでリモートコントロールできるTONEの切り替えが可能

Revert MIDI Control Mapping for ToneでリモートコントロールできるTONEの切り替えが可能

なお、TONE A以外のTONE B、C、Dをコントロールしたい場合はMENUボタンを押すと表示される「Revert MIDI Control Mapping for Tone」で切り替えることができるようになっています。

JD-800 Model Expransionとの連携もなんとなくできる…!?

JD-800 Model Expransionとの連携もなんとなくできる…!?

一方、ZENOLOGYのJD-800 Model Expansionにおいても基本的には同様ですが、画面のレイアウトが異なるので、操作するパラメーターの位置がややわかりにくいかもしれません。また動作するパラメーターの数という面ではLegendaryシリーズのJD-800のほうがより多く連動するようです。

※2021.11.10 加筆・修正

初出時、LegendaryシリーズのJD-800でグラフィックがうまく動作しない旨の記載をしていましたが、正しく使えていなかったせいでした。上記の加筆するとともに、修正しました(青文字部分)。

TR-08のクロック出力をEXT CLK INに接続することで同期できる

TR-08のクロック出力をEXT CLK INに接続することで同期できる

一方で、JD-08にもJX-08にもEXT CLK INという端子が備わっています。これは見るからにクロック入力の端子であり、外部機器との同期がとれそうです。試しに以前購入したTR-08というRoland BoutiqueでTR-808を復刻させたもののクロック出力と接続してみたところ、JD-08やJX-08のシーケンサと完璧に同期させることができました。試しに、KORGのVOLKAシリーズとも接続してみしたが、これでもバッチリ同期しますね。

KORG VOLCAとの同期も問題なくできた

KORG VOLCAとの同期も問題なくできた

やっぱりリズム系の機器とJD-08やJX-08のシーケンサと同期させると断然楽しくなってきます。そしてその音を劣化なしにPCのDAWへ取り込むことも可能なので、使い方次第で本当にいろいろなことができそうです。JD-800やJX-8Pの現役時代を知っていた人はもちろん、まったく知らない人でもソフトシンセ感覚で使えるRoland Boutiqueは強力な武器として使えるユニークな楽器であり、オーディオインターフェイスだと思います。

【製品情報】

Roland Boutique JD-08製品情報

Roland Boutique JX-08製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ JD-08 , JX-08

◎宮地楽器 ⇒ JD-08 , JX-08

◎OTAIRECORD ⇒ JD-08 , JX-08

◎Amazon ⇒ JD-08 , JX-08

◎サウンドハウス ⇒ JD-08 , JX-08

コメント

初めまして。いつもサイトを拝見しております。突然の質問失礼いたします。来月発売されるJD-08はオーディオインターフェース機能がありサンプリングレートが44.1、48、96、192の4種類ということですが、ビットレートは何種類あるのでしょうか?

KAMEさん

こんにちは。ビットデプス(ビット深度)ですね。

基本的に24bit固定ですが、PC側の設定で16bitにもできるので実質16bitか24bitと考えていいと思います。