カシオの電子楽器が昨年40周年を迎え、今年になり久しぶりに新方式音源システムの研究開発がスタートしている模様。そこに向けて過去を振り返るという連載も第3回目になりました。第1弾は、「デジタルシンセの夜明け、1980年発売の『カシオトーン201』に搭載された画期的アイディア、子音・母音音源システム」と題し、子音・母音音源システムについて紹介。前回第二弾は、「デジタルシンセ戦国時代に生まれたCZ-101。革新的発想で開発されたPD音源とは」で、1984年に発売されたCZ-101に使われたPD音源システムを紹介しました。

今回は、1988年に発売されたVZ-1に搭載されたiPD音源について見ていきます。CZ-101を発売したころから、早くも次のデジタルシンセサイザー音源の研究開発を開始していたカシオ。同じ時代に発明されたFM音源は、

1980年代デジタルシンセの黄金期、iPD音源システムを搭載したカシオのVZ-1

1980年代デジタルシンセの黄金期、iPD音源システムを搭載したカシオのVZ-1

--1980年代になってカシオ含め、多くの企業からデジタルシンセが開発されていましたよね。

岩瀬:アナログシンセ的な音作りを可能にしたPD音源は、アナログシンセを知っている人であれば手軽に扱える楽器でしたが、時代はデジタルならではの音が求められるように変化していました

--たしかにDX7は、国内外で大ヒット製品で、世界中の多くのミュージシャンに使われたし、ヤマハのFM音源はPC内蔵音源など、幅広く使われていきましたが、音色づくりの難しさはありました。

岩瀬:FM音源は、サイン波を一定速度で読み出し、所定の音程のサイン波を発生させ、サイン波を読み出す位置、位相を別の波形で変調することにより、サイン波が歪められ、複雑な波形変化が得られていました。また、位相を異なる音程の波形でずらすことで、ますます複雑な波形変化を起すので、デジタルらしい過激な音作りができるというメリットがありました。ですが、波形変化が直感的に予測しづらく、音色データのプログラミングが職人技になるというデメリットも存在しました。もっとも、電子楽器がデジタル化されることで、音色データの記録が容易になり、シンセサイザーは自分で音色をプログラミングする楽器から、職人がプログラムしたプリセットから選びだすものに変化していったので、音の変化が予測しづらいことは、結果的には大きな問題にならなかったと思います。

--そうした中、ある意味FM音源対抗で出したiPD音源はどんな作りだったのか改めて教えてください。

岩瀬:iPD音源では、波形変化を得る方法として、今日ではウェーブシェーパーと呼ばれる、入力波形に対して、サイン波などの波形テーブルを通すことで実現していました。FM音源の波形変化は、異なる周波数同士の変調なので、複雑な波形変化が得られましたが、iPD音源では波形変化が規則的であり、過激な音は作りにくかったのとは逆に、予測しやすい波形変化で、直感的に音作りができたと思います。

--たしか、8基の音源回路で1音色を構成していましたよね。

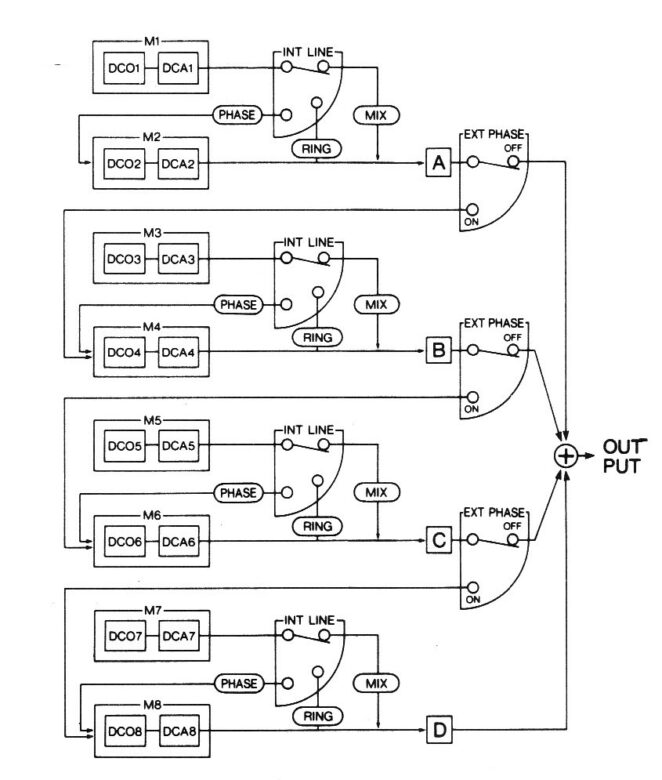

岩瀬:はい。iPD音源の特徴は、8基のDCOを組み合わせていることにあります。その各々が、元となる波形として、PDでお馴染みのサイン波の位相を変化させて得られた鋸歯状波や矩形波、ノイズを使うことができたため、分厚い音を作ることが得意でした。当時はまだ、DSPエフェクトが搭載されていない時代であったにも関わらず、エフェクター無しでも使える、オケに馴染みやすい音が出せたと記憶しています。音色データのプログラミングも比較的直感的に行えました。ちなみに音源名はiPD(interactive Phase Distortion)とされ、たしかにPD音源で作り出される波形も搭載されていましたが、エンベロープによるPD音源の波形を変化させる機能は搭載されていませんでした。むしろ音作りの勘所は8つのDCOを独立制御して得られる分厚い音にありました。この系統は、後に2012年に発売されたシンセサイザーXW-P1のへクスレイヤー機能へ受け継がれていると思います。

--当時、DX7と比べられたことも多かったと思います。

岩瀬:8つのDCOモジュールを組み合わせて音作りをする という仕様になっていたため、ヤマハDX7に搭載された、6つのFM音源モジュール(オペレーター)と比較混同されていましたが、その心臓部はまったく異なるものでした。ちなみにiPD音源は1988年に発売されたキーボードタイプのデジタルシンセサイザーであるVZ-1と、ラックマウントタイプのVZ-8MおよびVZ-10M、そしてギターシンセサイザーのPG-380に搭載されています。

--VZ-1、出た当初、すごいシンセが登場したな…というように思った覚えがある一方、すごく難しそう…と思ったような記憶もあります。

岩瀬:8基のモジュールを使ってシンセサイズするiPD音源は、ミックス、フェイズ、リングモジュレーションなどを使って自由に組み合わせることにより、音作りを、その基本構成の段階から行うことを可能にしていました。つまりイメージしたサウンドにもっとも適した方法を最大648通りの組み合わせの中から選ぶことができたのです。実際には直感的な音作りが可能なのですが、こうした膨大な組み合わせがあったことから、難しいものと誤解された面もあったとは思います。雑誌などでこのiPD音源の解説をしていただいている記事を幾度となく拝見してきましたが、正しく解説している記事は、残念ながらひとつも見当たりませんでした。

--VZ-1は、iPD音源を搭載している以外にどんな特徴があったのですか?

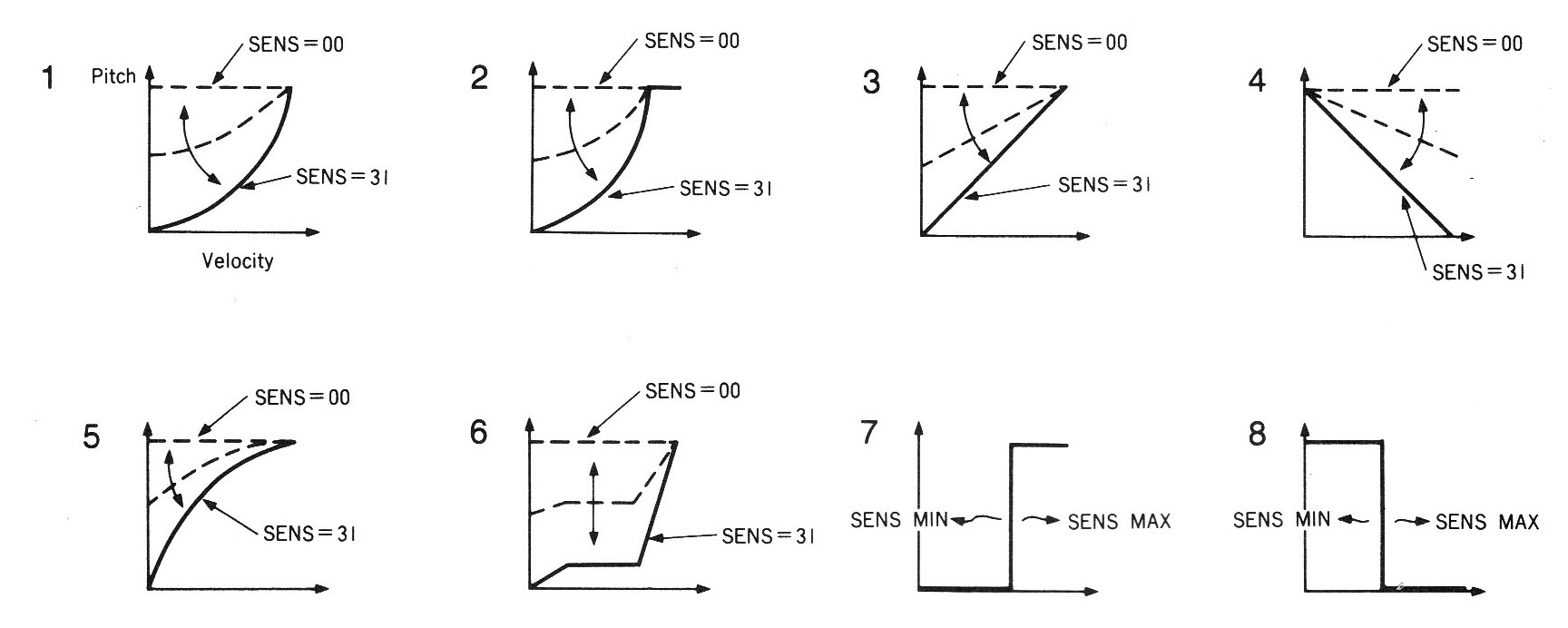

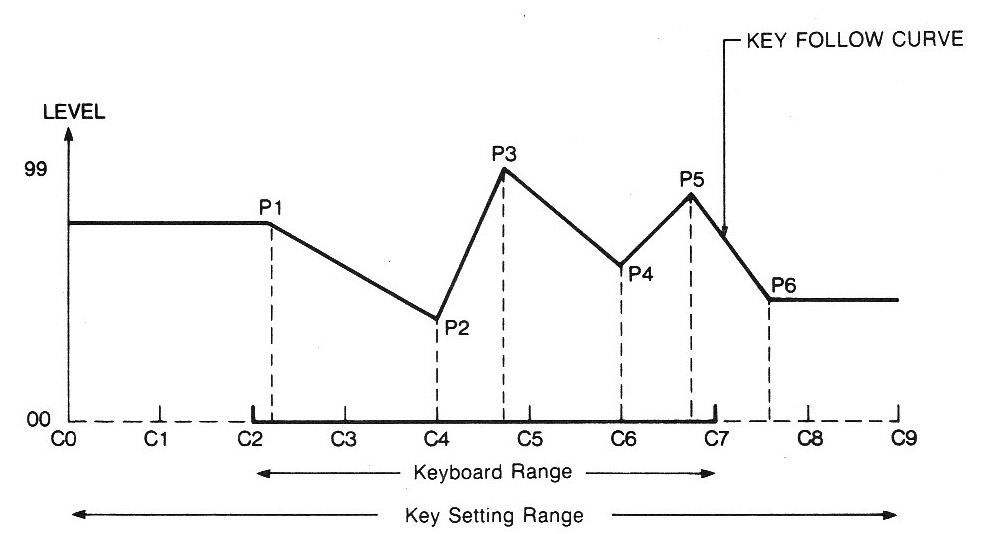

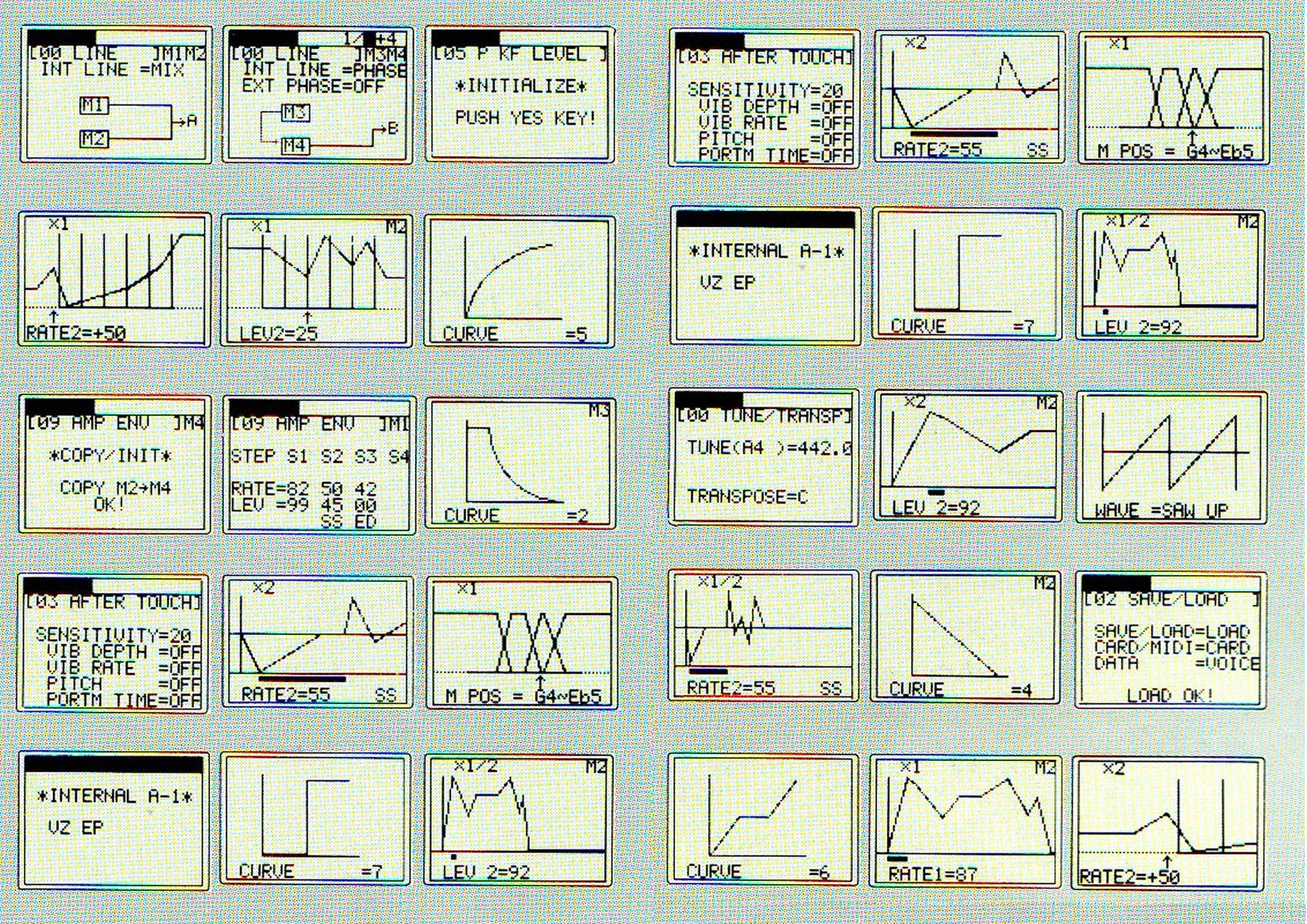

岩瀬:VZ-1には、当時はまだ珍しかったフルドット液晶を搭載していました。これによって、エンベロープ形状や音源モジュールの接続図、キーフォロー形状、タッチカーブ、LFOの波形がグラフィックで表示されていました。当時としてはフルドット液晶は高価でしたが、ここには自社の関数のグラフを表示させる関数電卓の技術が応用されていました。

--視覚的に分かりやすいことは重要ですよね。

岩瀬:今でこそ、シンセサイザーの山のようなパラメータと格闘して音を作ってやろう という強者は少数派になったと思いますが、当時はユーザ自ら音作りをしてもらいたい という思いがあり、少しでも直感的に音作りができるよう、グラフィック表示にも力を入れていました。当時コンピュータの世界でもGUIが一般化しつつあった頃であったので、 その要素も参考にしたりしています。 たとえば、エンベロープの形状を拡大表示したときに、全体形状のうちどの箇所を拡大しているのかをスクロールバーのような表示で行わせるなどがありましたね。

--ありがとうございました。お話を伺うと、iPD音源を試してみたいところですが、中古などを探しても、なかなか見つからないですね。ぜひ、機会があれば何らかの形で復活させていただけると嬉しいところで

岩瀬:そうですね。もっともカシオトーンの新製品CT-S1にはCZやVZの代表的な音色が、CASIO CLASSIC TONESとして搭載されておりますので、機会があれば体験してみてください。またCT-S1の製品紹介のページにも少し音色が紹介されていますので、聴いてみていただければと思います。

【関連情報】

カシオ電子楽器40周年サイト

CT-S1製品情報

コメント

私が初めて手にしたシンセがCASIOのVZ-1です。

鍵盤部分の動作が不調の為にMIDI接続して鳴らさなければいけませんが、PCM音源では出せないサウンド捨てがたく、現在も部屋に置いてあります。

流石にここ数年は電源を入れておりませんでしたが、記事を読んで埃を払ってみようかと思いました。