昨今のアナログシンセブームの中で、大きなけん引役となっているコルグ。そのコルグが昨年発売して大きな話題になった製品がvolcaシリーズです。ループシンセサイザのvolca keys、ベースマシンのvolca bass、そしてリズムマシンのvolca beatsの3製品から構成され、1台でも楽しめるし、3台接続して同期して演奏させるといった使い方も可能です。

本体価格が各18,000円と手ごろな値段ながら、シンセサイザの性能も音質も優れていることから、大きな評価を受けているのですですが、これをPC上のDAWと組み合わせることで、本体だけではできないさまざまなことが実現できるというのをご存じですか?今回はそのvolcaシリーズとDAWとの連携方法について紹介していくことにしましょう。

KORGのvolcaをDAWと連携させて、その能力を120%引き出そう

volcaシリーズ3製品については、すでに色々なメディアで紹介されているので、今さら解説するまでもありませんが、ご存じない方のために簡単に紹介しておくと、これらはちょうどVHSビデオテープサイズ(その比較対象が古すぎる…!?)のコンパクトな機材で、いずれもシーケンサ機能内蔵のアナログのシンセサイザです。

volca keysは3VCO、1VCF、1VCA、1LFO、1EGという構成の非常にスタンダードな構成のシンセサイザ。各パラメータを自在にコントロールして音色を作る楽しみを味わうことができま、タッチパネル鍵盤での演奏も可能です。さらに16ステップのループシーケンサを搭載しているので3音まで重ねながらフレーズを作っていくことが可能です。

volca bassはアナログシンセならはの太く、うねりのある音色を実現するベース音源。volca keys同様に3つのオシレーターを備えており、ユニゾンで太い音を出せるほか、3音のコードとして演奏することも可能です。またVCF、VCA、LFO、EGも1基ずつ備えているので、いろいろな音作りもできるようになっています。ステップ入力、リアルタイム入力可能なシーケンサ機能も装備しています。

volca beatsはTR-808などの音を彷彿させるアナログのリズムマシン。重低音の響くキック、スナッピーも調整でき、いかにもという音のスネア、ノイズジェネレータで作った感じのハイハットなど、他ではなかなか出せないアナログサウンドを味わうことができる音源です。アナログでの発音が苦手なClap、Claves、Agogo、ClashはPCMで鳴らせますがサンプリングレートをいじることでピッチやスピードを変えられるのも面白いところ。こうした音源をステップシーケンサでコントロールできるようになっているのです。

そして、このvolcaシリーズにはすべてにアナログの同期端子としてSYNC IN、SYNC OUTという端子が装備されているのも嬉しいところ。付属のケーブルを使って、volca beatsのSYNC OUTをvolca bassのSYNC INに接続すれば、簡単に双方のシーケンサの同期をとることができるのです。さらにvolca beatsからvolca keysへと接続すれば、3台を同期させることができるので、単体だけを鳴らすのと比較して圧倒的に幅が広がります。

さて、本題はここから。マニュアルを見てもあまり詳しいことは書かれていないのですが、このvolcaシリーズは3機種ともにMIDI IN端子が搭載されており、これを使って、DAWと接続することで、できることの幅が大きく広がるのです。具体的に何ができるか順番に見ていきましょう。

volcaのMIDI INの端子にMIDIケーブルを接続。反対側はMIDIインターフェイスのMIDI OUT

まず事前準備としてPCに接続されているMIDIインターフェイスのMIDI OUTをMIDIケーブルでvolcaシリーズのMIDI INへと接続しておきます。DAWは基本的にどこのものでも大丈夫ですが、ここではCubase、StudioOne、SONARなどを使いながら操作していきます。

1.USB-MIDI鍵盤から演奏する

USB-MIDIキーボードを利用することで演奏性、表現力が大きく向上する

volcaシリーズにはタッチパネル式の鍵盤が用意されていて、これで演奏はできますが、決して弾きやすいものではありません。でもMIDIキーボードで演奏すれば格段に弾きやすくなります。USB-MIDIキーボードの場合、DAWを経由させ、そのキーボードやオーディオインターフェイスなどに搭載されているMIDIインターフェイスを通じてvolcaへと繋いでおけばいいのです。

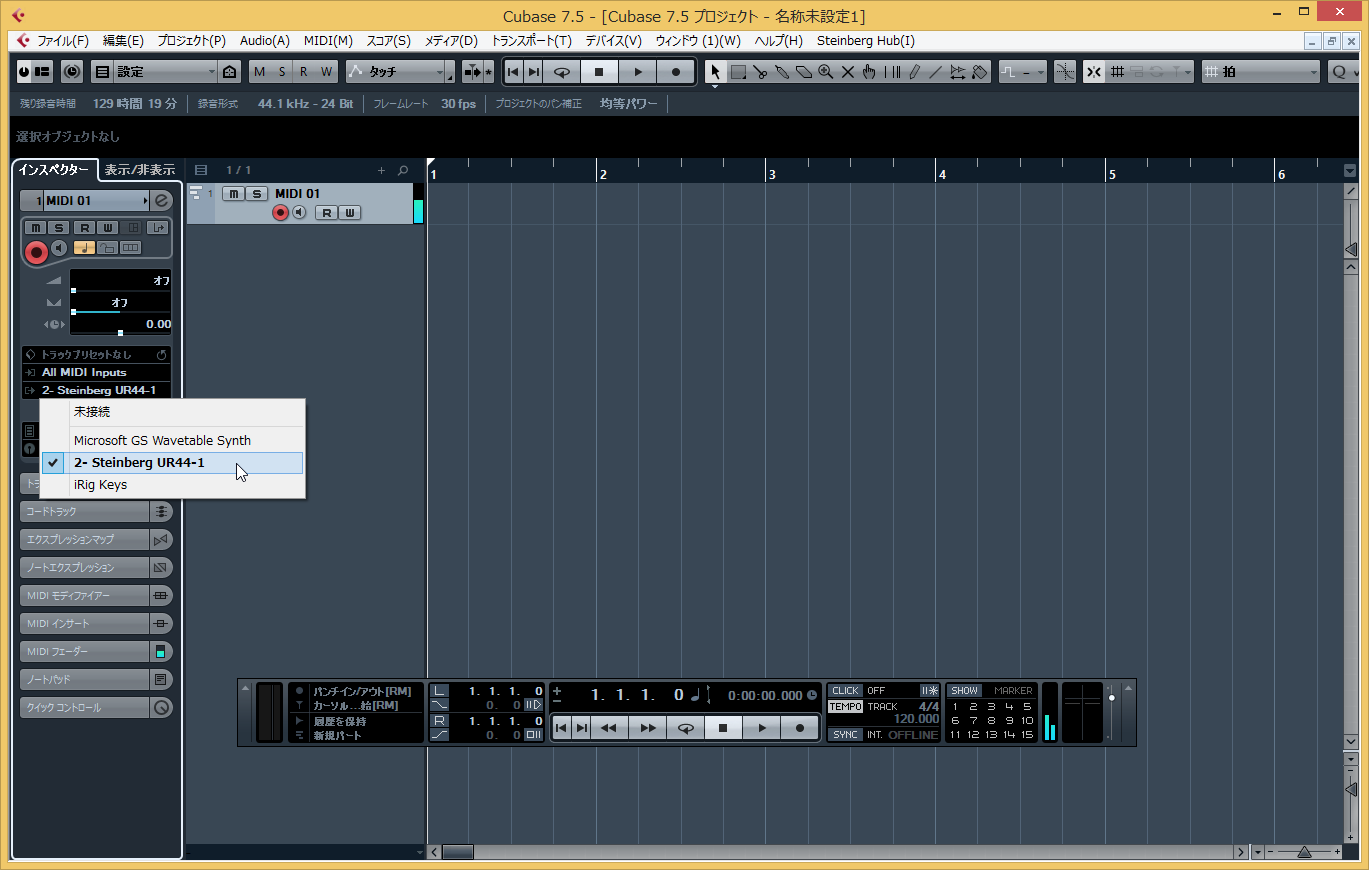

MIDIトラックの出力先としてvolcaが接続されているMIDIポートを指定する

こうすることで、弾きやすいだけでなく、音域も広げることができるし、ベロシティーをつけて弾いたり、ピッチベンド操作なども可能になります。もっとも、プログラムチェンジやモジュレーションなどを使うことはできませんが、volcaの楽器としての演奏性は格段に向上します。もちろん、電子ピアノやシンセサイザキーボードなどMIDI OUTを装備した楽器があれば、DAWを経由しなくても直接接続することも可能です。

2.MIDIクロックで同期させる

volcaは3機種ともシーケンサが搭載されており、SYNC IN/OUTを利用することで、シリーズ間での同期を図ることができますが、それとは別にMIDIでの同期も可能となっています。この場合、SYNC INのコネクタは外しておく必要がありますが、volca側の設定はそれだけ(工場出荷時の設定であれば、すぐ使えますが、もしMIDI Clock srcをInternalにしてしまった場合はAutoに変更します)。

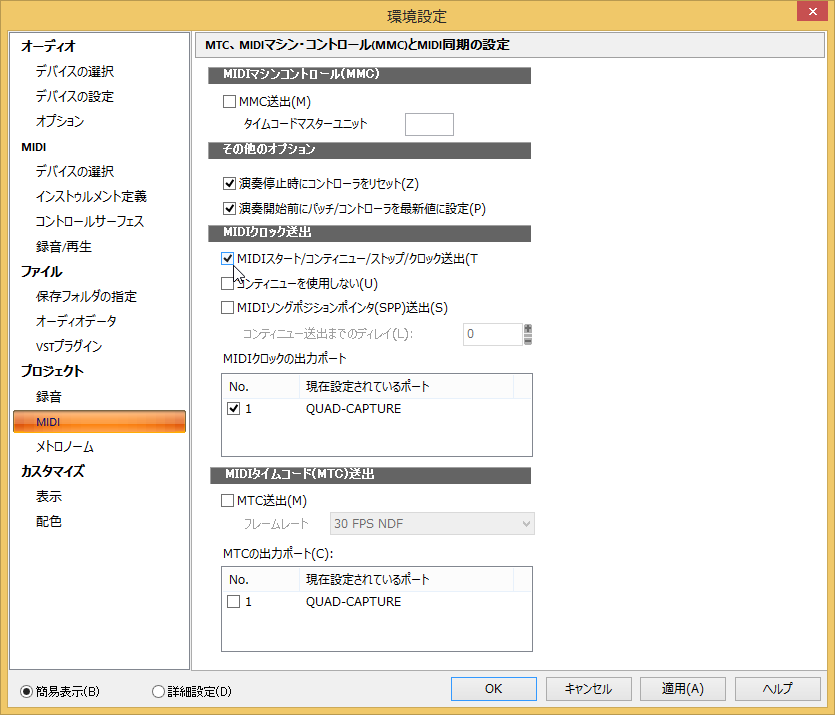

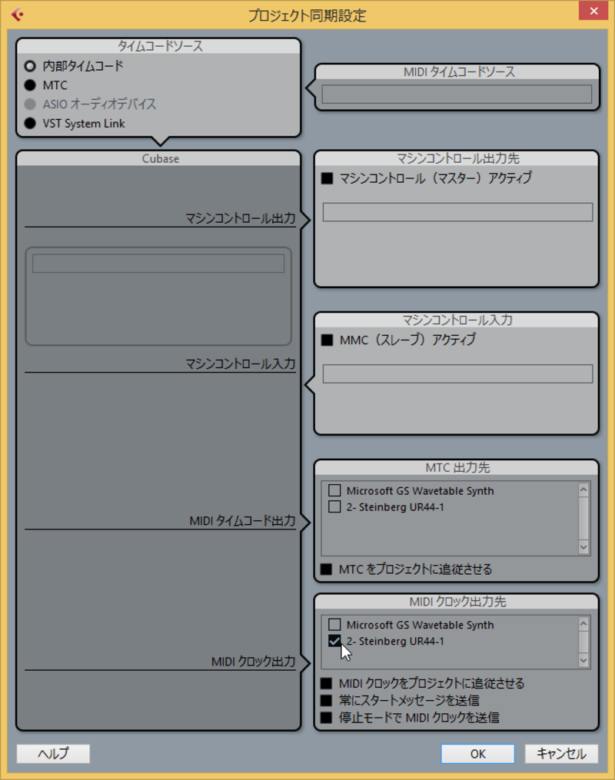

一方のDAW側はMIDIクロックを出力できるように設定しておきます。Cubaseの場合はプロジェクト同期設定の画面に「MIDIクロック出力先」という項目があるので、ここで出力ポートにチェックを入れます。

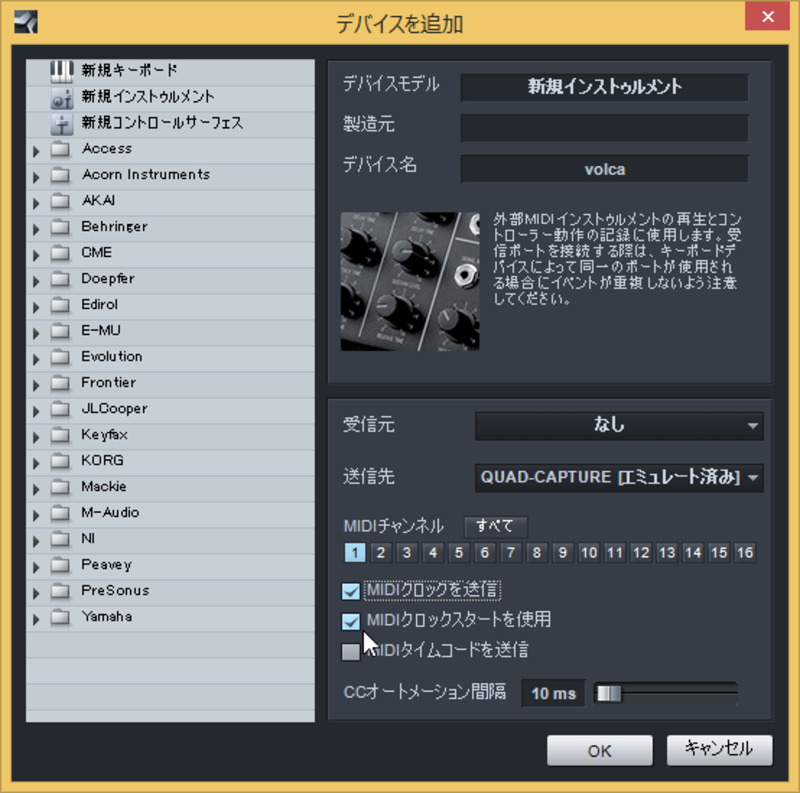

またStudioOneであればオプションダイアログの外部デバイスにおいて、新規インストゥルメントを追加して、MIDI出力先を設定。そして「MIDIクロックを送信」と「MIDIクロックスタートを使用」にチェックを入れておきます。

SONARにおけるMIDIクロック出力設定

さらにSONARであれば環境設定のプロジェクト-MIDIにおいて「MIDIスタート/コンティニュー/ストップ/クロック送出」にチェックを入れます。それ以外のDAWもほとんどがMIDIクロックの出力の設定を持っているので、これをオンにすればいいだけです。

あとはvolca側のシーケンサをスタートした後に、DAW側のテンポを設定し、DAW側でスタート、ストップをすれば、volcaはそれに追従します。必要に応じて、各volcaに同じMIDIクロックを送ったり、volca間はSYNCケーブルで接続するなどすれば、すべてをDAWのテンポに合わすことが可能となります。

3.MIDIシーケンサで鳴らす

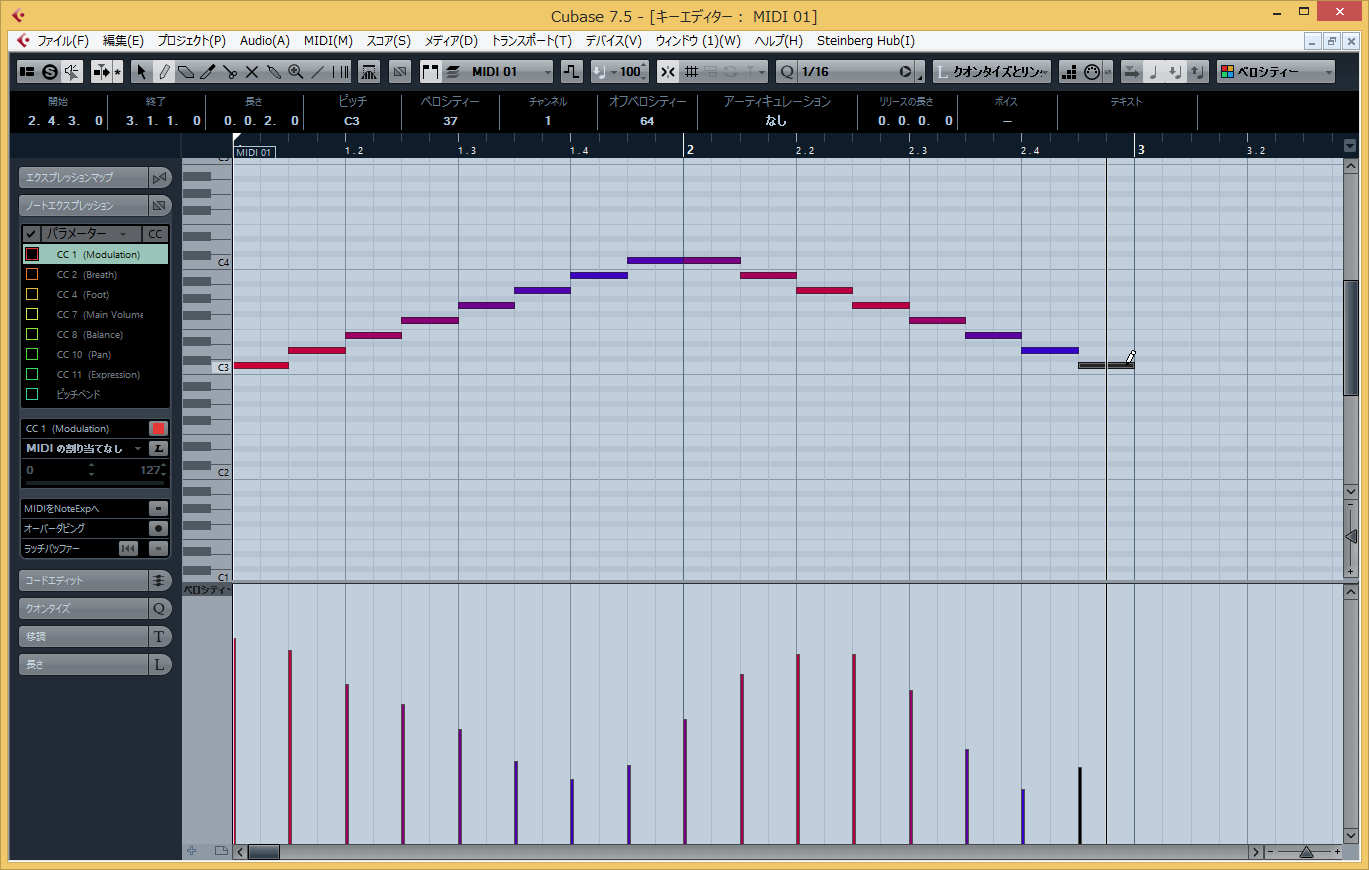

MIDIシーケンサを利用すれば 、より細かく、ベロシティーもつけてコントロールできる

volca搭載のシーケンサも使いやすいですが、より細かくデータを作りたいとか、もっと長いフレーズをシーケンサで動かしたいという場合には限界もあります。そんなときは、DAWのMIDIシーケンサ機能で、直接コントロールしてしまいましょう。

基本的にはMIDIのノート信号(音程およびベロシティー)およびピッチベンド信号でコントロールするだけではありますが、かなり自由度の高い演奏が可能になります。実際、volca単体ではベロシティーをコントロールできないのに対し、DAWからであればベロシティーも自在に使えるため、より表現力に富んだ演奏が可能になるのです。

4.同期演奏をレコーディング

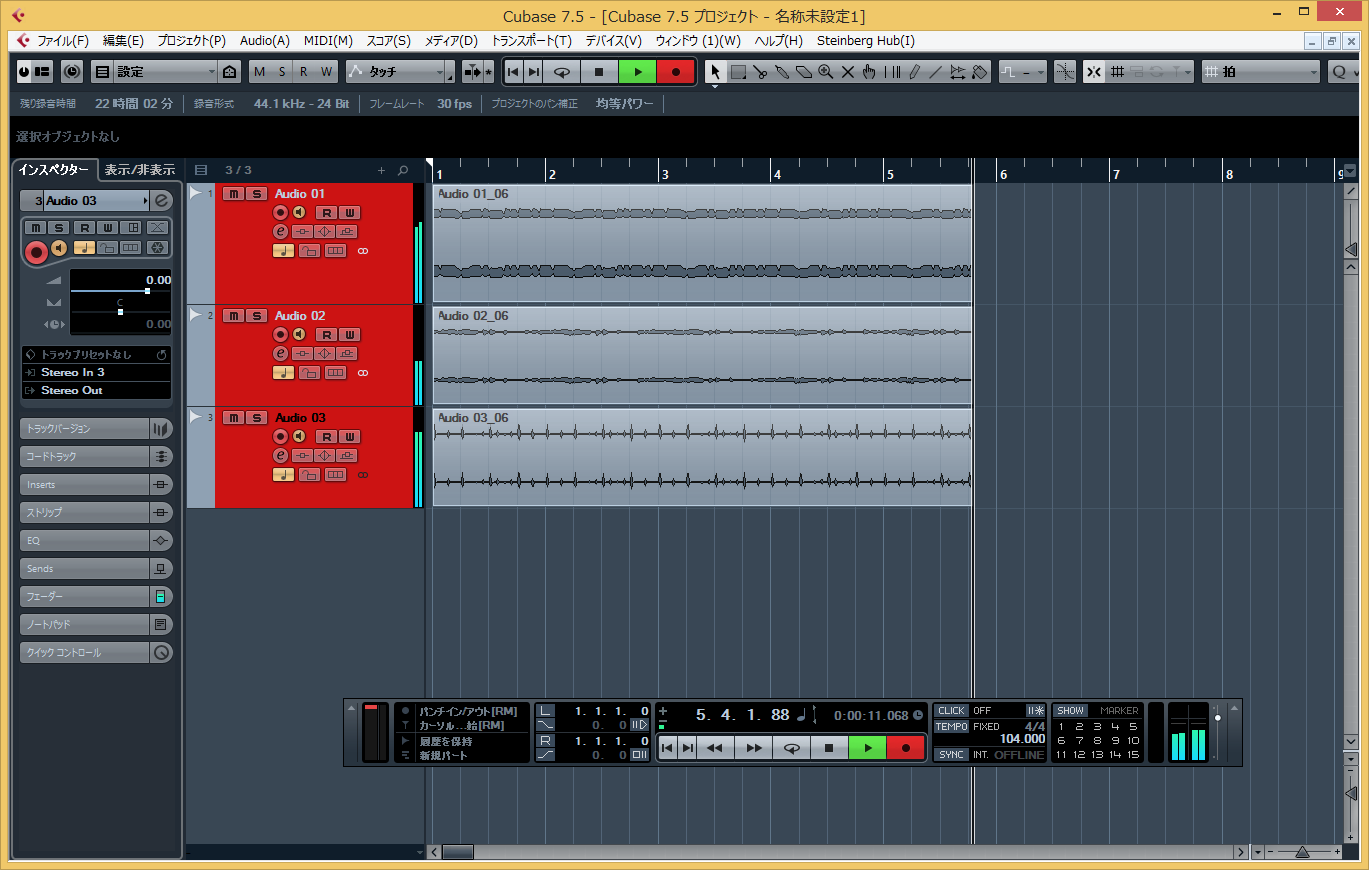

同期させた状態でレコーディング。3台同時にレコーディングしてもOK

volcaを使っていて、もっと音を重ねたいと思う場合もあるでしょう。3台揃えるだけでは物足りなくなり、volca keysを複数台使って演奏したい…なんていう場合はDAWのオーディオトラックにレコーディングしていけばいいのです。

前述のとおりMIDIクロックで同期させた上で、volcaのシーケンサで組んだデータをオーディオトラックへレコーディングした後、再度volcaと同期させれば、どんどん音を重ねていくことができます。もちろん、シーケンスデータの同期だけでなく、キーボードからリアルタイムプレイをして音を重ねていくことも可能ですね。

さらにDAWのオーディオトラックを利用することにより、プラグインのエフェクトも自在に使えるようになるから、音作りの幅も広がるはずです。

5.MIDIデータをオーディオ化する

volcaのオーディオ出力をオーディオインターフェイスの入力に接続しておく

DAW上のMIDIシーケンサ機能で作ったデータはvolcaがないと鳴らすことができませんが、これをそのまま別のオーディオトラックにレコーディングしてしまえば、volcaがない状態でもプレイできますし、最終的にCDに仕上げるとか、MP3化する場合にも、必要になってきます。

MIDIトラックを再生しながら、別のオーディオトラックにレコーディング

このオーディオ化する際においては、リアルタイムに再生して鳴らしながらレコーディングしていくわけですが、ここでvolcaのフィルターなどのパラメータをいじれば、そうした音の変化もレコーディングできます。ソフトシンセと違って、シーケンサ側で音色パラメータの調整はできないけれど、実機のパラメータを手で触って変化させることができるので、かえって分かりやすく、直感的に使えるという面もあると思います。

volcaシリーズ、3台一遍に利用するのもいいし、1台だけをDAWでの音作りのエッセンスに使うのもいい

以上、volcaとDAWとの連携について5通りの使い方を紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?基本的にはMIDIノート信号とMIDIクロック信号を送ることと、volcaの出力をDAWへレコーディングする、ということではありますが、工夫次第でさまざまな応用が可能になってくると思います。

ぜひ、この強力なアナログ音源を存分に利用してみてください。

【製品情報】

volca keys

volca bass

volca beats

【volcaシリーズ MIDIインプリテーションチャート】

volca keys

volca bass

volca beats

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ volca keys

◎サウンドハウス ⇒ volca keys

◎Amazon ⇒ volca bass

◎サウンドハウス ⇒ volca bass

◎Amazon ⇒ volca beats

◎サウンドハウス ⇒ volca beats

コメント

いつもためになる情報をわかりやすく

ご解説ありがとうございます。

素人なりに25年以上シンセや打ち込みを

楽しんでまいりました。

近頃の機材はなにげに先祖返りしてるのか

むかしは当たり前だったことが

ピックアップされていますね。

プラグアウトって言葉はとてもびっくりしました。

Windows98でDTMしてたころはみんなプラグアウトだったし。笑

個人的にはアナログ感大好きなので

この流れは大賛成です。

これからもためになる情報

よろしくお願いします。

ふりくぇんさん

コメントありがとうございます。いまの時代だからこそのアナログも面白いですよね。

ぜひ、今後ともご愛読のほど、よろしくお願いします。

このvolcaの使い方はipadのcubasesでも使えるのでしょうか?

ipad版のcubasesとローランドのインターフェイスua22とvolcaがあれば同じ事が出来るのでしょうか?

マシーンさん

iPad版のCubasisにもMIDI Clockの出力機能があるので、できるはずですね。

いつも為になるブログをありがとうございます。

お聞きしたい事があるのですが

僕は現在 ipad cubases とroland オーディオインターフェイスua22を使っています

volca シリーズやtr8 jp08など色々購入しまして同時に何台もmidiで動かしたくなってきました。

ua22だと一台しかmidi信号を送れません

その場合はipad のライトニングusbにusbハブを付けてICONNECTIVITYなどのmidiインターフェイスとオーディオインターフェイスua22をつなげばcubasesで何台も同時にmidi信号を送って同時に録音する方法しかないでしょうか?

ipadにつないだua22のmidiアウトだけを増やす機材みたいなものはやはりないでしょうかね?

マシーンさん

こんにちは。ぜひ、MIDIについて少し勉強してみると、もっといろんなことが分かると思いますよ。最初はちょっとわかりにくいところもありますがMIDIにはチャンネルという概念があり、1つのMIDI出力から最大16チャンネルを出すことができるので、UR22のMIDI OUTを各種機材へ送ることができます。この際、分岐させなくても、MIDI THRUというのを使えば、各機材を数珠つなぎにしていくことが可能です。実際TR-08やJP-08などはMIDI OUTをモード設定でMIDI THRUにできるので、そうしたことが可能です。volcaのようにMIDI INしかない機材は最後につなげばいいわけですね。

いつも楽しく拝読させて頂いています。

この記事以降Volca sample が発売され好評ですが、そのままmidiキーボードをつないでも音階が変わらないところが残念なところです。midi cc#43のノートを書き換えることによって、midiキーボードでも普通に音階を変えて演奏できるとネットで情報を得だのですが、初心者の私には敷居が高くてよくわかりません。youtubeでもvolca sampleを音源として普通に演奏している動画を見たのですが、海外のものばかりでやり方がわかりませんでした。

皆さんかなり興味を持つことだと思いますので、記事にて解説していただければありがたいです。

初めまして、いつも拝読させていただいております。

初歩的な質問で申し訳ないですが、

voclo beatsをO/Iを介してStudioOneでmidiコントロ-ルしようとおもい

接続したのですが音源を鳴らす事ができないくて、途方にくれてます。

上記のように、O/Iのmidi outにケ-ブルをさして、StudioOneの設定しました。

何が悪かったのでしょうか、二股のmidiケ-ブルをin/outにさすのでしょうか?

ハ-ドシンセをDAWに接続するのが初めてなので、

どうかご教授下さい、お願いします。

焼き魚次郎さん

こんにちは。MIDIはどこから出力しているのでしょうか?考えられるのは、出力端子の間違え、接続ミス、DAW側からの出力先ミスなどが考えられます。オーディオインターフェイスのMIDI OUTからMIDIケーブルを使って、volcaのMIDI INに接続するのが一般的かなと思いますが…。

返信ありがとうございます。

オーディオインターフェイスのMIDI OUTからMIDIケーブルを使って、volcaのMIDI INに接続しまして、StudioOneの外部接続設定の送信先をオーディオインターフェイスMIDIoutに設定して、

ソングプロジェクトのインストメタルトラックでvocloを選択してDAW再生したところ、

voclo自体のスピ-カ-から、内部シンケ-サ―でのビ-トはでますが、オーディオインターフェイスをかいしたスピ-カ―からは音が出ません。当然鍵盤で弾いても音は出ません。

どこが間違っているのでしょうか?

焼き魚次郎さん

ごめんなさい、コメントを見逃していました。

接続はそれでOKですし、状況もそれで正しいのです。

MIDIはあくまでもvolcaを鳴らすためのものであり、MIDIケーブルではオーディオ信号はPC(DAW)に戻ってきません。もし、PC側の音とミックスしたいのであれば、volcaのオーディオ出力をオーディオインターフェイスの入力に入れなくてはいけません。そのうえでDAWで録音したり、モニターONにすることでミックスされえt、オーディオインターフェイスを介したスピーカーからvolcaの音が出てきます。

はじめまして、いつもわかりやすい記事ありがとうございます!一つ質問したいのですが、上記の内容の通り、volcaのMIDI INとオーディオインターフェイスのMIDI Outをケーブルで接続したのですが、volca本体がなるだけで、DAWの方では、音もなりませんし、MIDI入力もされません。現在の接続方法はvolcaのMIDI INとオーディオインターフェイスのMIDI Outをケーブル接続しているだけです。どうすれば、MIDI入力が出来て、DAWの方でも音が出るようになりますか?教えて頂けると幸いです。

shikiさん

接続はそれでいいと思います。DAW側の音はあくまでもオーディオインターフェイスから出て、volcaから出るだけなので、両方の音をミックスするためには、volcaから出る音を、オーディオインターフェイスの入力につないで、DAWでレコーディングしていく形となります。これによってDAWでミックスして双方の音が一緒に鳴る(オーディオインターフェイスの出力から出る)形になります。

返信ありがとうございます!

volcaから出る音をオーディオインターフェイスに入力する、というのは具体的にどうすればいいのでしょうか?よろしければこちらも教えて頂けると幸いです。