以前、音系・メディアミックス同人即売会「M3」に行った記事を書きましたが、そのときちょっと驚いたのは、FL STUDIOを使って音楽制作している人たちがかなり多かったこと。また、VOCALOIDを使って音楽制作をしている人たちの中でも、よくFL STUDIOを使っているという話を聞きます。

先日、「デジタルサウンドシンポジウム@浜松」というイベントで講演をさせていただいたのですが、その際のパネルディスカッションでご一緒させていただいた、ボカロP、小林オニキスさんもFL STUDIOユーザーなのだとか。そう、あの「サイハテ」もFL STUDIOを使って作成しているんだそうです。

ボーカロイド使いにユーザーが多い、FL STUDIO

ボーカロイド使いにユーザーが多い、FL STUDIO

私自身、FL STUDIOがFruityloopsという名前だった時代から何度か使ったり、AV Watchなどでレビューしたことはあったものの、実はそれほど積極的に使ってはいませんでした。1998年リリースのFruityLoopsのころの印象で、PropellerheadのReBirthのようなドラムマシン、ベースマシンでダンスミュージック作成用ツールだ、と思い込んでいたせいかもしれません。

FL STUDIOで作られた小林オニキスさんの「サイハテ」

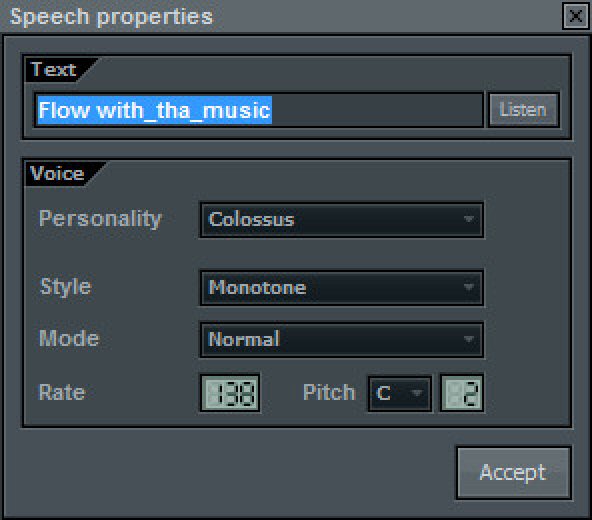

でも「サイハテ」がFL STUDIOで作られていたというのなら、ちょっと話は違いますよね。また、同じパネルディスカッションでご一緒させていただいたOtomaniaさん(あのネギを振るIevan Polkkaを作成した、初音ミクブームの火付け役ともいえる方)からは「VOCALOIDに入ったキッカケの一つはFL STUDIOに搭載されているSpeech Synthsizerでした」なんて話が飛び出てきたのでビックリでした。ちなみに、このSpeech Synthsizerというのは、文字を入力すると英語でしゃべってくれるText to Speechタイプの音声合成機能で、音程やテンポの変更を可能にしたものです。

古くからあるしゃべる音源、Speech Synthsizer

古くからあるしゃべる音源、Speech Synthsizer

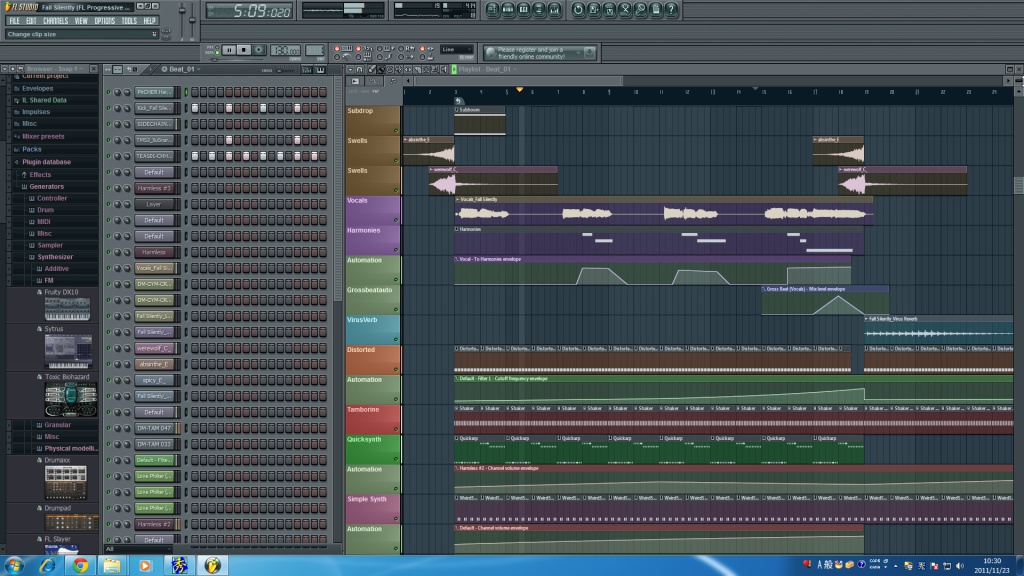

そんなわけで、改めて最新版のFL STUDIO 10を入手してちょっと試してみました。起動時の画面は、昔からの雰囲気そのもの。確かにかわいいマスコットキャラクタのFL-Chanが壁紙になってはいますが、基本はTR-808/909風なリズムマシンのユーザーインターフェイスです。

FL STUDIO 10の起動時の画面

でも、改めてこのリズムマシンに打ち込んで音を出すと、かなりカッコイイ音ですね。デフォルトで、マスタートラックにリミッターが組み込まれているせいなのかもしれません。また、最初の画面がこのリズムマシンだから、起動してすぐに音が出せ、誰でも簡単に曲作りが始められるという分かりやすさがあるのかもしれません。

FM音源のFruity DX10

FM音源のFruity DX10

画面左側には、ブラウザがありますが、ここにはシンセやエフェクトなどがずらりと並んでいます。この中からいくつかのシンセの音色をドラッグ&ドロップで持ってきてみると、すぐに音源が立ち上がります。標準音源はサンプラーですが、YAMAHA DXを意識したFM音源“Fruity DX10”や物理モデリングの“Drumaxx”や“FL Slayer”、太い音がでるアナログシンセ“SimSynth live”、Roland TB303シミュレータの“TS404”……とかなり膨大な数の音源が標準搭載されています。

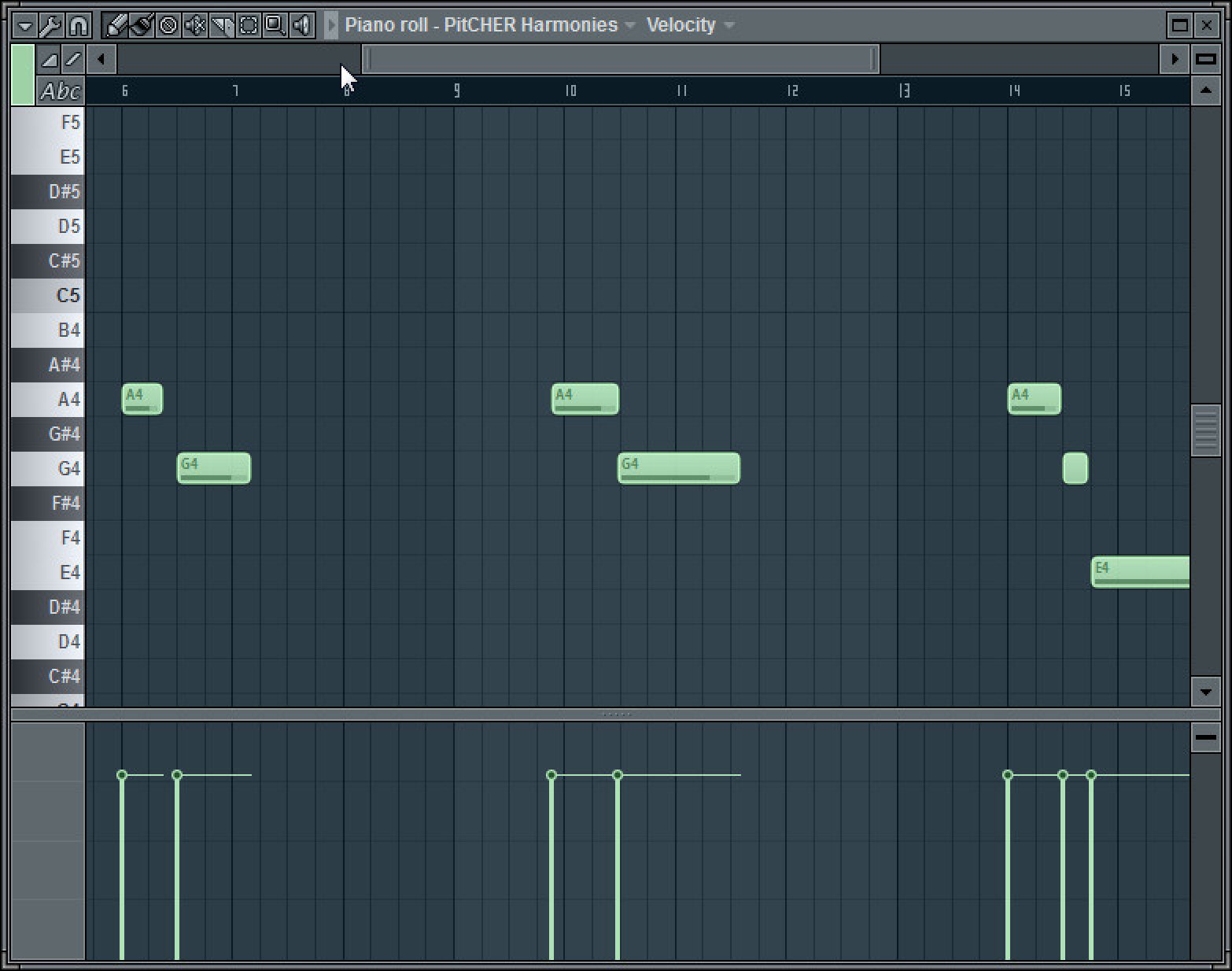

リズムマシン系の音源なら、最初のリズムマシン風な画面で入力していけばいいわけですが、普通の音色の場合はピアノロール画面で入力していくことが可能です。

FL STUDIOが一般のDAWとちょっと違うのは、こうして入力した結果が基本的にパターンとして登録されるということ。そして、これをPlaylistという画面で並べていくのです。これが一般のDAWでいうところのアレンジ画面であったり、ソング画面というものですね。

このPlaylistもかなり柔軟性があり、いま説明したとおりパターンを並べていくことができるほか、一般のDAWと同様にここにオーディオをレコーディングしていくこともできるし、WAVファイルを貼り付けていくことも可能です。VOCALOIDと連携する場合は、VOCALOIDからエクスポートしたWAVファイルをここに貼り付ければいいわけです。VOCALOID2であればReWireで接続するといったことも可能です。

もちろんミキサーも装備していますから、ここで調整するとともに、オートメーションも組んでいくことができます。また、各トラックごと、さらにはマスタートラックへエフェクトを追加していったり、センド・リターンでエフェクトを追加することも自由自在です。

こう考えると、確かにFL STUDIOはDAWですね。ちなみにFL STUDIO標準搭載のソフトシンセやエフェクトは独自仕様のプラグインとなっているのですが、ラッパー機能(変換機能)を通じて、VST/VSTiプラグインやDirectXプラグインを追加していくこともできる、フリーウェアなどの音源を追加していくと、ますます充実しそうです。

このFL STUDIO、国内ではフックアップが扱っており、定価が36,750円なので実売価格30,000円程度で入手可能です。またすでにDAWを持っている人向けに出ているクロスグレード版なら実売価格20,000円以下とかなり手ごろです。

そしてさらにすごいのは、「ライフタイム フリーアップグレード」というものに対応していること。これ1つ購入すれば、今後FL STUDIOの新しいバージョンが発売された際に、永続的にその新バージョンを無料ダウンロードで入手できるというサービス。このFL STUDIO 10から国内ユーザーにも適応したサービスなのですが、これはかなり魅力的ですよね。

私自身もまだFL STUDIO初心者で使いこなせていませんが、なかなか面白いので、また機会があれば別の角度から紹介してみたいと思います。

【関連サイト】

フックアップ製品情報 FL STUDIO

コメント

FL studioはシンセの音がいいですよね?

最近、音楽を作って見たくなってきたんですけど

ロック系の音楽を作るなら、やはりcubase?

ですよね?w

sigisigさん

こんにちは。

ロックならCubaseだとかFLだとか、SONARだとか……というようなことはないと思いますよ。確かにDAWによってバンドルされているソフトシンセの音色やエフェクトの効果に違いはあるので、その音を比べて選ぶというのもひとつの手ではありますが、基本的にはどのDAWもあくまでも箱でしかないので、中身を作るのは自分。自分と相性のいい箱を選ぶというだけです。

そういう点においてFLも選択肢のひとつと考えてもいいのではないでしょうか?

sigisigさん

こんにちは。

ロックならCubaseだとかFLだとか、SONARだとか……というようなことはないと思いますよ。確かにDAWによってバンドルされているソフトシンセの音色やエフェクトの効果に違いはあるので、その音を比べて選ぶというのもひとつの手ではありますが、基本的にはどのDAWもあくまでも箱でしかないので、中身を作るのは自分。自分と相性のいい箱を選ぶというだけです。

そういう点においてFLも選択肢のひとつと考えてもいいのではないでしょうか?

自分もFLユーザーの一人です。

デモ版が機能制限ほとんどなしで使えることや、本家サイトでダウンロード購入するなら299米ドルなことも紹介していただけるとさらに手に取るユーザーが増えるかと思いますよー。海外とのやり取りになるので積極的に勧めるわけにもいかないと思いますが。

ちなみに新規ユーザーがアフィリエイトリンクから購入すれば10%引きになり約269ドルと、クロスグレード版以外では最安になります。本家からアフィリエイトリンクが手に入るはずなのでそれを掲載するのもいかがですか?

(一般的なアフィリエイトとは異なり、上記のように踏んだ人も得するシステムですので…)

FLユーザーさん

ありがとうございます。日本と海外での価格差がもっとずっと大きければ、確かにそういう方法を進めるのもいいのですが、実質的にこれでOKというクロスグレード版が18,312円となっている現状を考えて、それをこうしたサイトで進めるのがいいのかな……という思いです。もちろん、それほど英語でのやりとりはないと思いますが、その後のサポートやマニュアルの問題などを含めて、トラブルの可能性があるので、日本に代理店がある場合には積極的には勧めないようにしています。私個人的な国内での各社とのいろいろなお付き合いもありますし…(^^; もちろん、あまりにも暴利ボッタクリな状態で、絶対にその代理店で買うべきではない、というような場合はそういう記事展開もアリだとは思っていますが…。

FruityLoops時代から使っています。

一度主アプリを購入すればどれだけヴァージョンアップしても

一生レジスト情報が有効であるポリシーは素晴らしいですよね。

ただどんどんと新しい音源等が追加されてそれは別途費用

となるけれど底知れぬ開発力を見せ付けられている感じです。

なぜだか他のDAWと比べてとても出音が良いんですよねぇ。

FLChanやHarmlessChanの存在は個人的には消えて欲しいです。

そしてMacOSXだけでも動かせれば…。(望みすぎですね)

すみません、正直なところ、FL STUDIOを侮ってました。

こんなすごいソフトになっていたとは認識していなくて反省することしきり、という状況です。

FLChanはチャメっけということでいいんじゃないですか?必要なければ使わなければいいだけですし…。これでファンが付けば、それでいいんじゃないか、と。

人から、FLのデモ版がすごいという話を聞き、いま試しているところです(ホンモノも手元にはあるんですけどね)。かなり気前のいいソフトなので、これは紹介するべきだろうといま記事を書いているところです。