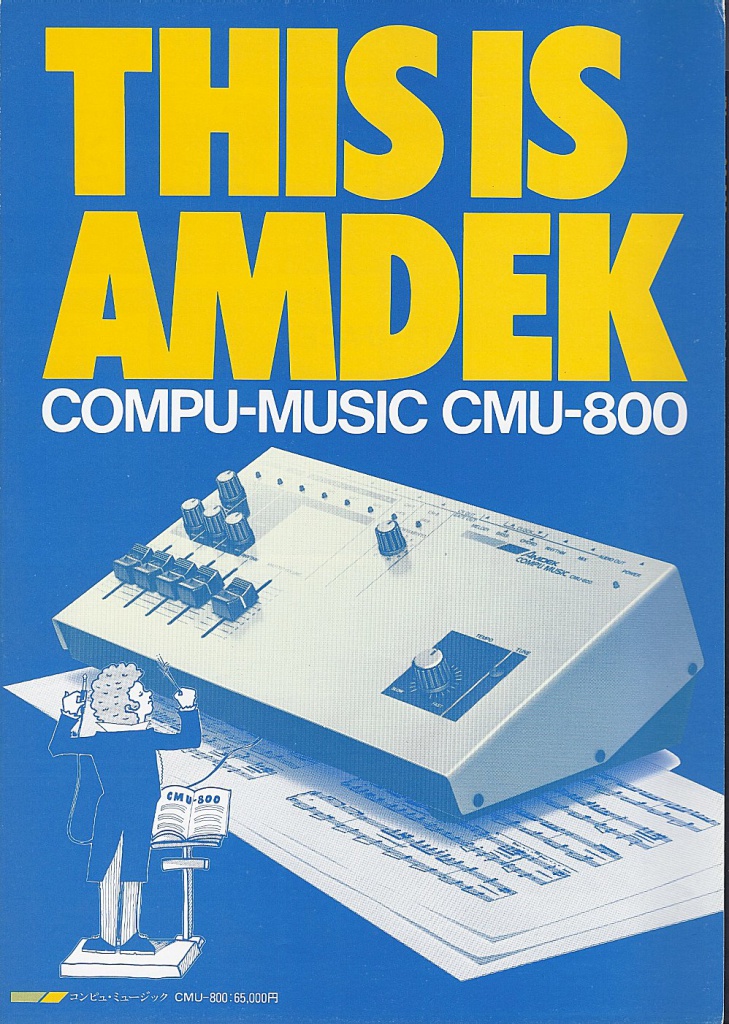

とっても昔の機材、AMDEK CMU-800というものをご存知ですか? 先日実家の自分の部屋を片付けていたら、1980年代初期のパンフレットが大量に見つかり、その中のひとつがこれ。1982年に発売された日本初の本格的なDTM機材ともいえる製品です。

個人的にも、非常に思いで深い機材なのですが、4ページのこのパンフレットをスキャンしてみたので、今回はこのCMU-800のパンフレットを見つつ、昔を振り返ってみましょう。

まずは、このAMDEKというメーカー、聞いたこともないという人が大半だと思いますが、現在のローランドDGの前身であり、ローランドの子会社。実際、CMU-800を出してしばらくしてから社名をローランドDGに変更しており、Roland DGロゴのCMU-800も存在しているのです。

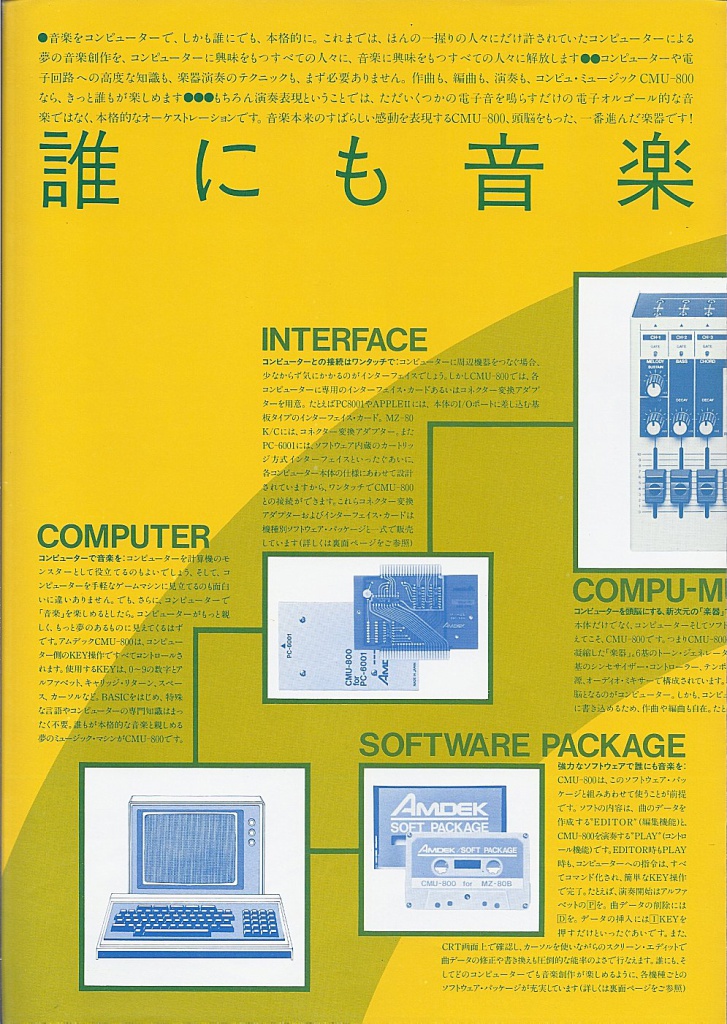

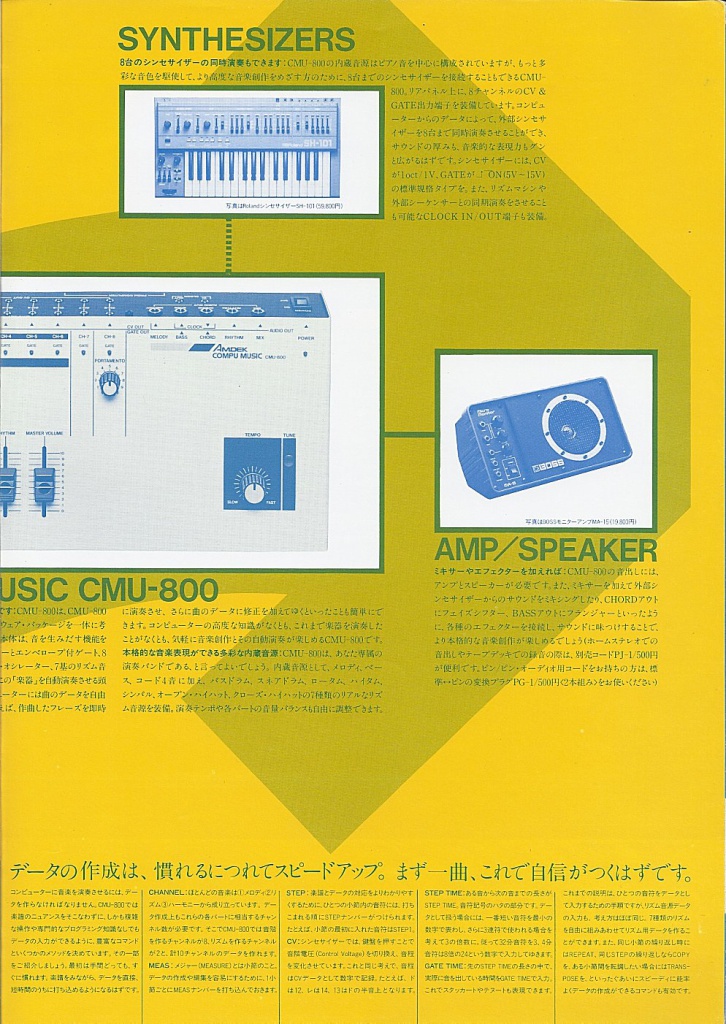

CMU-800を一言でいえば、パソコンとシンセサイザを接続するインターフェイスであり、かつシンセサイザ音源も搭載した機材です。現在であれば、それはMIDIインターフェイス機能搭載のシンセサイザということになりますが、CMU-800自体はMIDIには非対応。というのも、このCMU-800が発売された1982年はちょうどMIDIの規格が生まれた年でもあり、まだMIDIがまったく普及していなかったからです。

MIDIの普及前に使われていたのはCV/Gateというアナログシンセをコントロールする方式。CVとはコントロール・ボルテージの略で、0~5ボルトの電圧を使って音階をコントロールするというもの。1ボルト上がると1オクターブ上がるという取り決めになっていました。一方、Gateはキーのオン/オフをコントロールするものであり、この2つを使って自動演奏を行っていたのです。

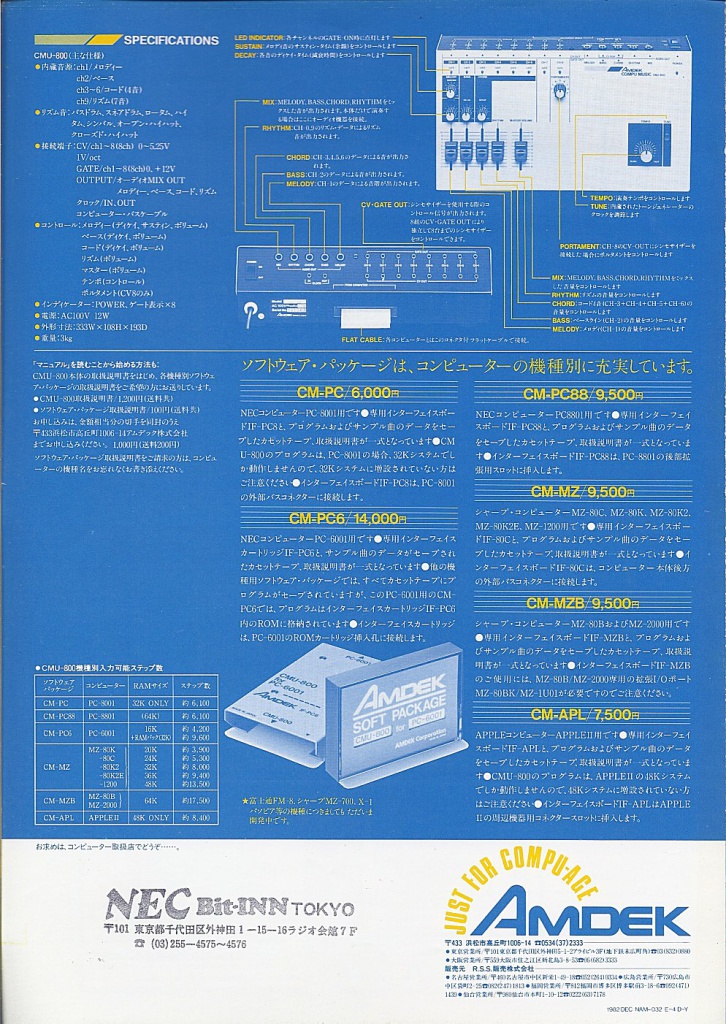

もっとも、当時高校生だった私自身は、65,000円もするCMU-800を買う財力はなく、人から借りて使っていましたが、そのCV/Gateはまったく使わず、CMU-800自体を音源として鳴らしていました。そうここには6ch分のシンセサイザとドラム音源が搭載された画期的な機材だったのです。1chがメロディー、2chがベース、3~6chがコードで、9chがリズムという構成。付属のシーケンサソフトを使って演奏させることができたのです。

ただし、CMU-800本体は特定のパソコンに対応したインターフェイスというわけではありませんでした。まだパソコン(という言葉すらなく、当時はマイコンと呼んでいました)のCPUが8bitで、メモリ容量は32KB(キロバイト)やせいぜい64KBという、今から考えるとあまりに原始的な時代。NECやシャープ、Appleなどがマイコンを発売していたため、それらにCMU-800を接続するためのインターフェイスとシーケンスソフトが別途用意されていたのです。

このカタログにもあるとおり、具体的にはNECのPC-8001、PC-6001、PC-8801、またシャープのMZ-80C、MZ-80K、MZ-80K2、MZ-80K2E、MZ-1200、またMZ-80BおよびMZ-2000、そしてAPPLE II用のものがそれぞれ発売されていました。

私自身はお年玉を貯めて購入したPC-8001を持っていたので、CM-PCというインターフェイスを使って接続。カタログを見ると「CMU-800のプログラムは、PC-8001の場合、32Kシステムでしか動作しませんので、32Kシステムに増設されていない方はご注意ください」とあります。そうPC-8001は標準で16KBでしたからね。

興味のある方は、ぜひこのパンフレット、じっくりと読んでみてください。大昔の文章から、思わぬ発見がいろいろあるかもしれませんよ。

【関連情報】

コメント

大変懐かしい器材ですね。

確か83年の事でした。当時私は、某音楽ソフトハウスに

在職していました。そこではこの器材の為の楽曲データを

制作していて、私はそのチェックを任されました。

ちょっと凝り過ぎたアレンジだったので、それを

整理するという作業でした。楽譜もなく、いきなり

データをエディットしたものです。TOTOの

ロザーナとかビートルズのIn My Lifeとか

でしたが、あれは発売されたのでしょうか。

次に転職したスタジオにもこれがあり、たまたま

伊勢正三氏のレコーディングに使われました。

そのことがあって伊勢氏もこれを購入され、

後に伊勢氏から使い方のご質問の電話を受けた事も

ありました。思えばステップタイム、ゲートタイムと

いう概念を覚えたのがこの機械でした。

懐かしい!持ってました。MIDIの前のCV-GATE規格の8音ポリがいっぱいいっぱいでしたが、十分楽しめました。昔ヤフオクで売っちゃったのはもったいなかったなぁ。

はじめまして。

私もCMU800を使ってました。

YMOでMC4を知り、楽器を弾けない私が、バンドに参加するために、

MCががあれば。。。と思っていました。

MCは中学生の私には、とても買えない代物でした。(しかもご存知の通り音源はありません)

高校生になった私がシンセ持ちの同級生と知り合った頃、CMUを知り、年賀状配達の

アルバイトをして、買いました。

文化祭でYMOのコピーやジャーニーの”パナマ”や”JUMP”のギターパートの早弾き部分を

KORGのMONO/POLYで演奏しました、今では懐かしい思い出です。

その後は、ハードがMT-32->SC-88へ、ソフトはレコンポーサでTM NET WORKの

コピーをやりました。

最近、島村楽器へ行った際に店員が”打ち込み”を知りませんでした。

時代の流れですね。。。

懐かしい!

私は Roland ロゴの物を使っていました。

ホストは SHARP の X1 でした。

※記事には載って無かったけど、後から追加になったのでしょう。

その後 Macintosh で Vison を使い出すまで活用していました。

懐かしいですね。

松本伊代さんの曲をPC8001とCMU-800で自動演奏していたのを何処かの店で鳴らしていたのを見て

驚いた記憶があります。

それまでは自分で作成したシーケンスソフトで単音のシンセで鳴らして、カセットテープの4トラックレコーダーで

ピンポン録音していたのですが、これがあれば打ち込みでリズムもメロディーもコードもベースも一度に出来るんだって

即購入したのです