2025年2月19日、渋谷の東京カルチャーカルチャーにて開催された、JASRAC主催のイベント「JASRAC Creator’s Path “MIX”」。JASRACが音楽クリエイターに向けて定期的に開催しているこのトークイベントも、今回でなんと15回目を迎えました。会場には40名を超える若手・中堅クリエイターが集まり、ニコニコ生放送での配信も同時に行われたので、ご覧になった方もいるかもしれません。

今回のゲストは、ボカロP/作編曲家の市瀬るぽさん、そして同じくボカロPであり、JASRAC理事でもあるねじ式さん。ナビゲーターを務めたのは、日本ネットクリエイター協会(JNCA)の専務理事であり、ボカロ黎明期から多くのクリエイターをサポートしてきた仁平淳宏さんです。イベントのメインテーマは「ボカロPのためのライフハック」。実際のトークでは、制作環境の話から著作権管理のリアル、そして「音楽で食べていく」現実の話まで、非常に多岐にわたる内容が飛び出しました。私も実際に現場で話を聞いてきたので、その様子をレポートしてみましょう。

こだわり抜かれた制作環境

トークは、まず「どんな機材を使っているか?」という質問からスタートしました。

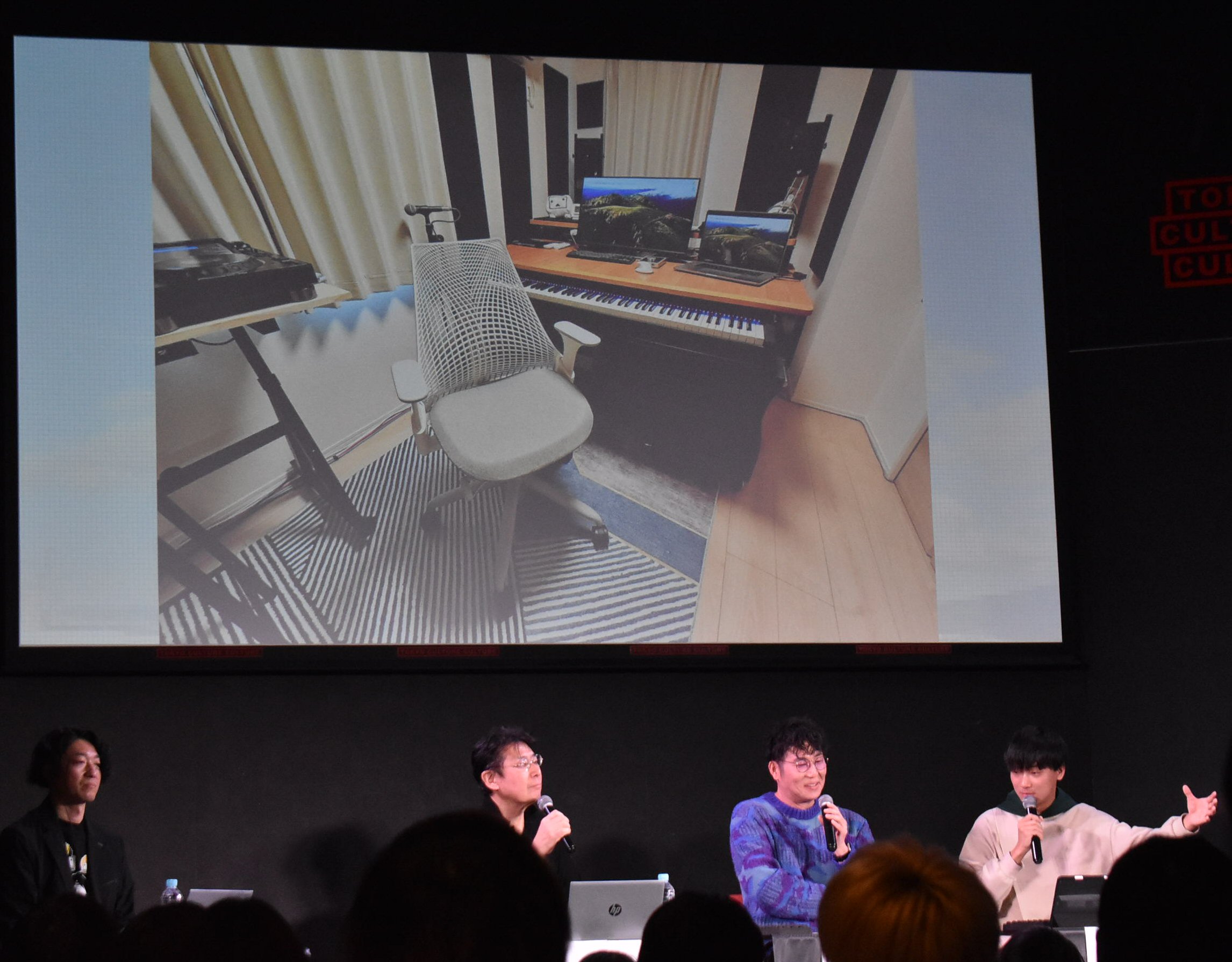

るぽさんは88鍵のフルサイズ鍵盤と、クラブでも使われるDJ機材を備えた自宅スタジオを紹介しました。機種名については触れていませんでしたが写真を見るとキーボードのほうはNative InstrumentsのKomplete Kontrol-S88ですね。また特にこだわりとして挙げたのが、高機能のオフィスチェアと、ドイツ・ムジーク社製のフラットな音を出すモニタースピーカー。「フラットだから音として面白くはないんですが、もしスピーカーが面白くならせたなら、それはいいミックスができた曲なのかな」と語る姿が印象的でした。

対するねじ式さんは、自身の制作スタイルに合わせてギター、ベース、アコースティック楽器などの生楽器を常備。その場で思いついたものをすぐ録音できるようにセッティングしているそうです。楽器の立てかけられたビジュアルも、「インテリアとしても映える」とるぽさんに絶賛されていました。

また、DAW(音楽制作ソフト)に関しては、るぽさんがCubase+Logic、ねじ式さんはCubase。るぽさん、ねじ式さんはお二人とも現在、洗足学園音楽大学で先生をしますが、学生への指導やジャンルとの親和性でDAWを選んできた面もある、という話もあり、それぞれのキャリアの蓄積が感じられるパートでした。

音楽で食べていく――その転機とは

次に語られたのは、「ボカロPとして独立した転機」ということで実際にプロとして活動するきっかけになった出来事がどんなことだったのか、についてです。

るぽさんにとっての転機は、2020年リリースのリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』での楽曲採用と、テレビ朝日の音楽バトル企画『musicるTV』での楽曲の選出。この2つをきっかけに会社を辞め、音楽一本での生活へと踏み出しました。

一方のねじ式さんは、地元の音楽スクールで講師をしていた時、自身の印税がスクールの月給を超えた瞬間が大きなターニングポイントだったそうです。さらに、生徒から「先生ってねじ式ですよね?」と気づかれたこともあり、「もう実名で先生はやっていけない」と覚悟を決めたエピソードも語られました。

コンテンツIDとJASRAC、“お金”の話をあえてしよう

ここで話題は“リアルなお金の話”へと移りました。

ねじ式さんは、現在の収入の7割が著作権関連(印税)によるものだと語りました。特にYouTube上の「歌ってみた」「踊ってみた」などの二次利用による収益は大きく、累計再生数が数千万を超える楽曲もあるそうです。

るぽさんも、ゲーム配信などで自身の楽曲が使われたことにより、コンテンツIDによる収益化の仕組みを学んだと振り返っていました。

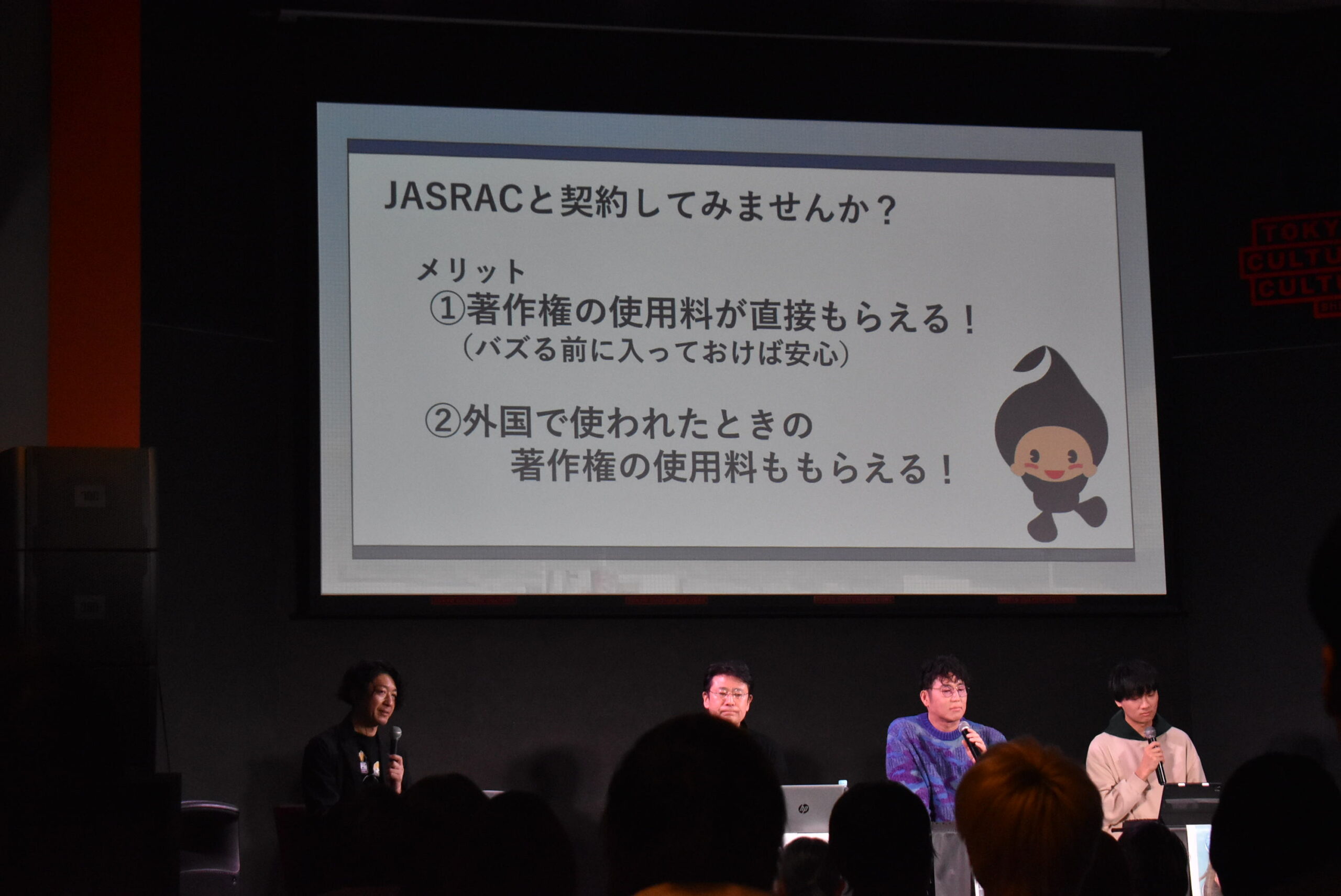

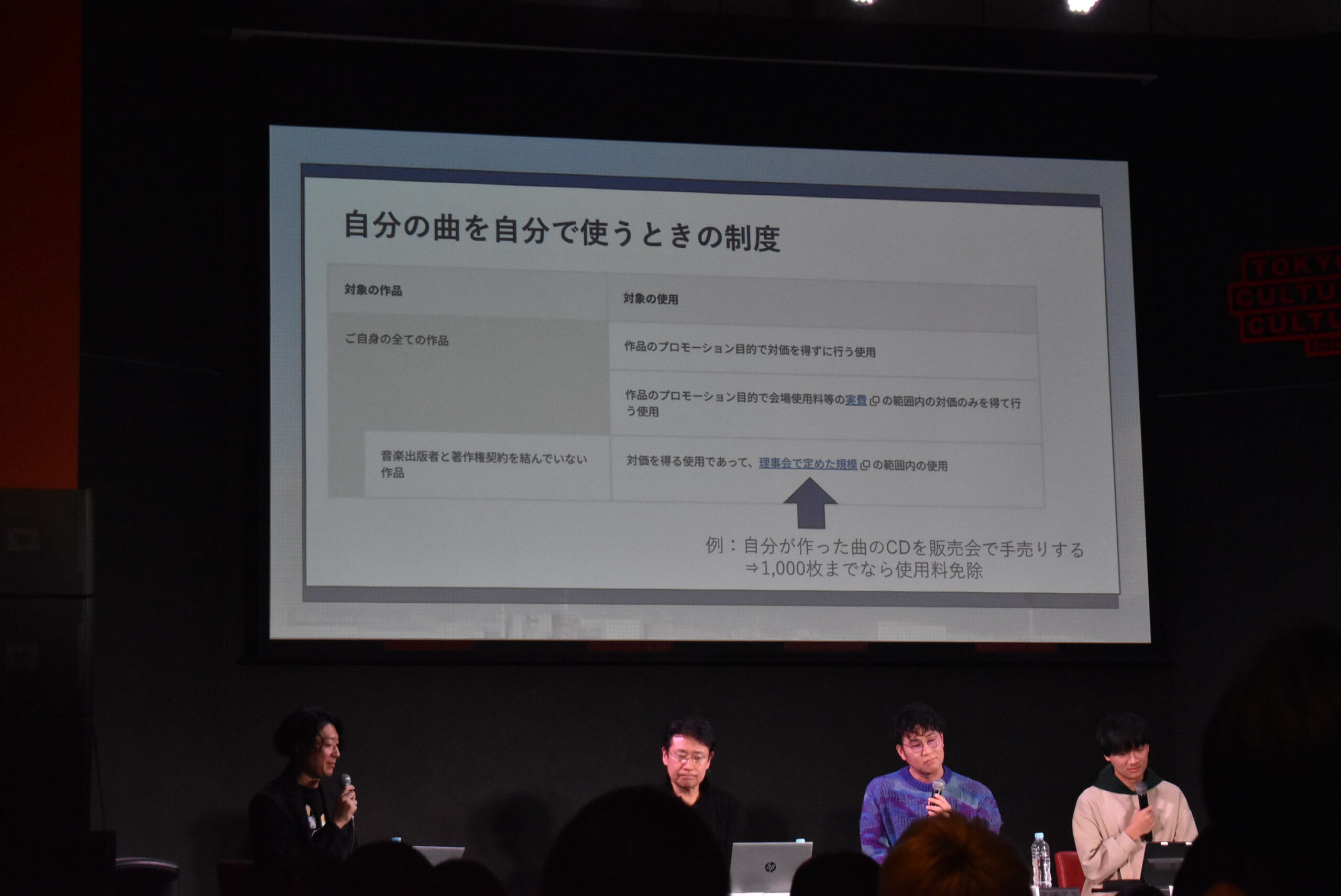

またJASRACの担当者からは、JASRACと契約することで海外利用分の著作権使用料をきちんと受け取れるメリットや、自己利用制度を使えば、CDの頒布が1000枚までであれば無料で複製できるなどの制度も紹介されました。確かに「M3やボーマスなどのイベントでCDをプレスする際に、自分の楽曲なのにJASRACに使用料を支払わなくてはならないのは納得いかない」なんて声を時々聞きますが、1000枚までであれば、自己利用として免除されるんですね。

そして仁平さんからは、「JASRACを“使いこなす”という意識が重要」という言葉も飛び出しました。JASRACと契約して終わりではなく、どう活用していくかが収益増の鍵になるという、ベテランならではの視点もありました。

ボカロPにおススメの「○○」

「ボカロPにおススメの○○」というテーマでは、るぽさんが紹介したのは“ボカロ曲の探し方”でした。

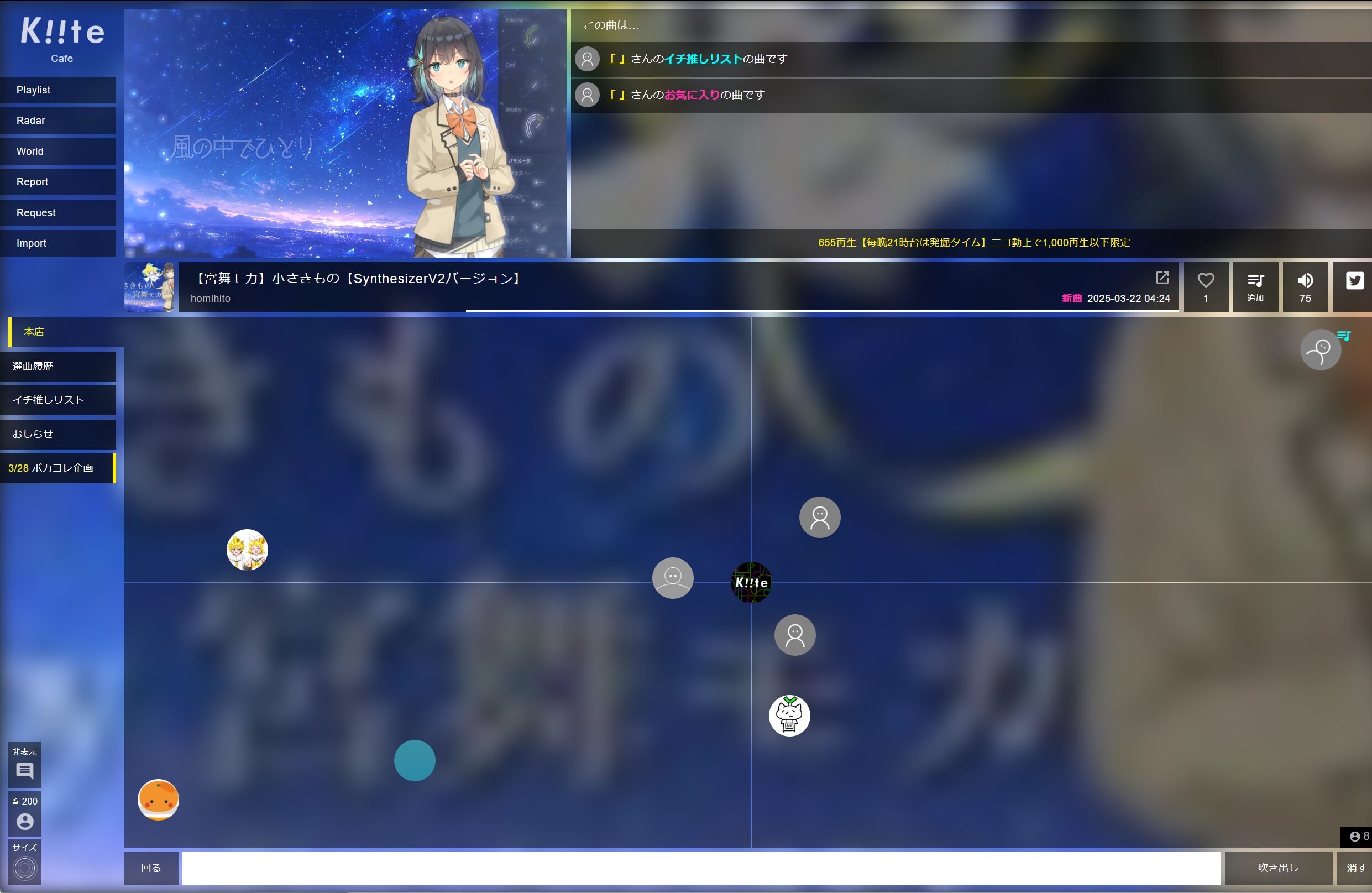

彼が日常的に活用しているという「Kiite Cafe」は、産業技術総合研究所とクリプトン・フューチャー・メディアが開発したサービス。ユーザーが選んだボカロ楽曲がBGMのように流れ、リアルタイムでリスナー同士が反応し合えるサービスです。「隠れて入っているつもりが、誤って市瀬るぽという名前でログインしてバレて囲まれることもある」と笑いながら話す場面もありました。

一方、ねじ式さんからは「高価な機材に惑わされず、自分のスタイルに合ったものを選ぶこと」というアドバイスがありました。特にネットでのレビューだけを信じず、実際に似た創作スタイルのクリエイターに話を聞くことの重要性を強調していました。

JNCAによるクリエイター支援

イベント終盤では、仁平さんが専務理事を務める一般社団法人 日本ネットクリエイター協会(JNCA)の活動紹介も行われました。

かなりさまざまな情報が紹介されていたので、ここでは詳細は省きますが、たとえば

・税理士マッチング

・著作権侵害時の弁護士費用支援(最大400万円)

といったサービスが用意されており、クリエイターの“裏方支援”に特化した取り組みがされているとのこと。音楽クリエイターばかりが集まっていたイベントだっただけに、会場からも多くの関心が寄せられていました。

海外への“道”と、これからの“ミックス”

イベントタイトルの「MIX」にかけて、最後はゲストがそれぞれ「今後混ざり合いたいもの」について語りました。

るぽさんは、明るい曲を集めた投稿祭「キラハピ」やイベント主催を通して、表に出る機会が少なかったボカロPをプッシュしたいと語りました。

ねじ式さんは、「制作は孤独。でもだからこそ、仲間と混ざることに意味がある」と語り、今後もコライトやリミックスなどを通じて新しい刺激を求めていきたいと話しました。

仁平さんは、地方の伝承や文化と若手クリエイターを結びつける“ミステリー・テック”の試みを紹介しました。音楽を通じて地域と若者をつなげる取り組みにも力を入れていきたいということです。

音楽で生きる──その背中を押す時間

イベントの最後には、3人のゲストから力強いメッセージが送られました。

「音楽で飯が食えるのは一握り?いや、そんなことはない。活動を続ければ、チャンスは必ず巡ってくる」(市瀬るぽさん)

「“夢見すぎ”と言われても、自分だけは信じてあげてほしい。チャンスは意外と近くにある」(ねじ式さん)

「創作は人を救う。プロになるということは、人の人生に関わるということ。誇りを持って歩んでいってほしい」(仁平淳宏さん)

音楽で生きる──それは決して遠い夢ではありません。自分の創作を信じて、試行錯誤しながら「道」を切り開いていく。そんなクリエイターの今とこれからを、濃密なトークセッションから垣間見ることができたイベントでした。

【関連記事】

仮面ライダーやウルトラマンの劇伴作曲の舞台裏。作曲家の坂部剛さん、佐橋俊彦さんによるCreator’s Path“CHANGE”

日本の音楽シーンを牽引する松井五郎さんが語る「作詞の極意」。JASRACの音楽クリエイター向けイベントCreator’s Pathより

どうやって音楽でお金を稼ぐか知っていますか?JASRAC主催の音楽クリエイター限定・無料トークイベント、Creator’s Path

【関連情報】

JASRACサイト

コメント