先日、フランスArturiaが同社の人気ソフトシンセPigmentsをバージョンアップしたPigments 6をリリースしました(税込価格:25,960円)。これまで数多くのビンテージシンセをソフトシンセとして復刻させてきたArturiaですが、このPigmentsは完全なオリジナル音源であり、最新の技術、最新のアイディアをいろいろ詰め込んだ、まさにほかにはないシンセとして進化してきたものです。

そのPigments、今回のバージョンアップの目玉としてModalシンセシスなる新しいエンジンを追加するとともに新しいフィルタ、ヴォコーダー、さらには新しいモジュレーター、プリセットなどさまざまな機能追加、改良がされているのです。そのPigments 6を実際に試してみるととともに、NAMM Show 2025の会場別室で、Pigmentsのプロダクトマネジメントディレクターのマルタン・デュタスタ(Martin Dutasta)さんにお話しを伺ったので、そのインタビューも併せて紹介してみましょう。

Pigments誕生から6年。第6世代へと進化

Pigmentsが最初に登場したのは6年前。DTMステーションでもArturiaの担当者にインタビューする形で「Arturiaから初のオリジナル・ソフトシンセ誕生。Wavetableとアナログシンセを組み合わせた究極のソフトシンセ、PIGMENTSとは?」という記事で取り上げたことがありました。

そこからほぼ毎年バージョンアップを重ねながら、この度Pigments 6となったわけです。そのPigmentsについて、まったくご存じない方もいると思うので、まずはPigments 6の雰囲気を紹介する30秒ほどのビデオがあるので、こちらをご覧ください。

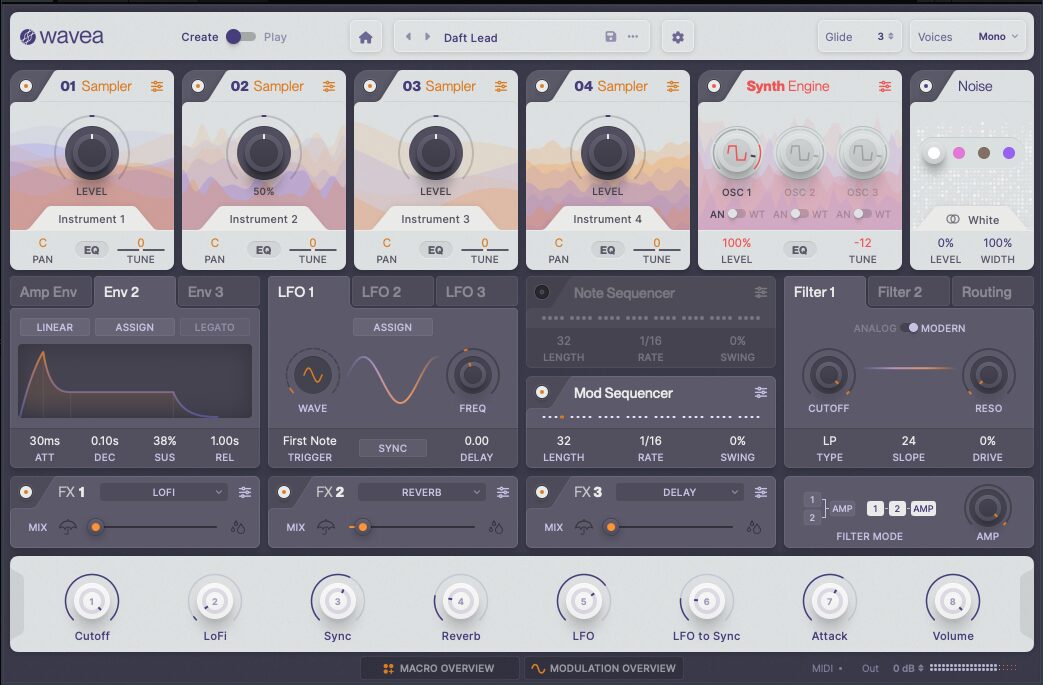

なんとなく雰囲気は感じられたでしょうか?最初のバージョンではWavetableシンセシスを前面に打ち出したソフトシンセでしたが、バージョンを重ねるごとにシンセサイザエンジンの数が増えるとともに、フィルターやモジュレーターの機能も増やしていき、まさに多種多彩な音作りを可能にするソフトシンセへと成長してきているのです。

普通、こうしたソフトはバージョンアップのたびに、お布施のようにバージョンアップ料を支払って……となるのに対し、このPigmentsがスゴイのは、これまで一度もバージョンアップ料金というものがなかった、という点です。そう、6年前に最初のバージョンを買った人も昨年Pigments 5を買った人も、みんな最新版のPigments 6へ無料でバージョンアップできるのです。この先も無料である、という保証はないけれど、早く入手して損はなさそうですよね。では、ここからもう少し具体的に見ていきましょう。

新エンジン、Modalシンセシスとは

Pigments 6になって、さまざまな機能が強化されていますが、その中で最も注目すべきは新エンジンとなるModalシンセシスの搭載です。Modalシンセシスは、従来の減算方式やWavetable方式では得られなかった、物理的な響きを伴うサウンドデザインを可能にする、というものなのです。

まずModalシンセシスは、音を構成する複数の「モード(resonant modes)」をシミュレートする手法です。これは、金属や木材などの物体が振動した際に発生する倍音構造を再現するために開発されました。例えば、グラスを叩いたときに鳴る「キーン」という響きや、マリンバの柔らかい木の音などをデジタルで生成できます。

Pigments 6のModalシンセシスは、特定の物体の振動特性をパラメータで調整することで、多様なアコースティックな質感を再現可能です。金属、ガラス、木材などの素材をエミュレートするだけでなく、架空の物質を想定したユニークな響きを作り出すこともできます。

Pigments 6におけるModalエンジンの使い方

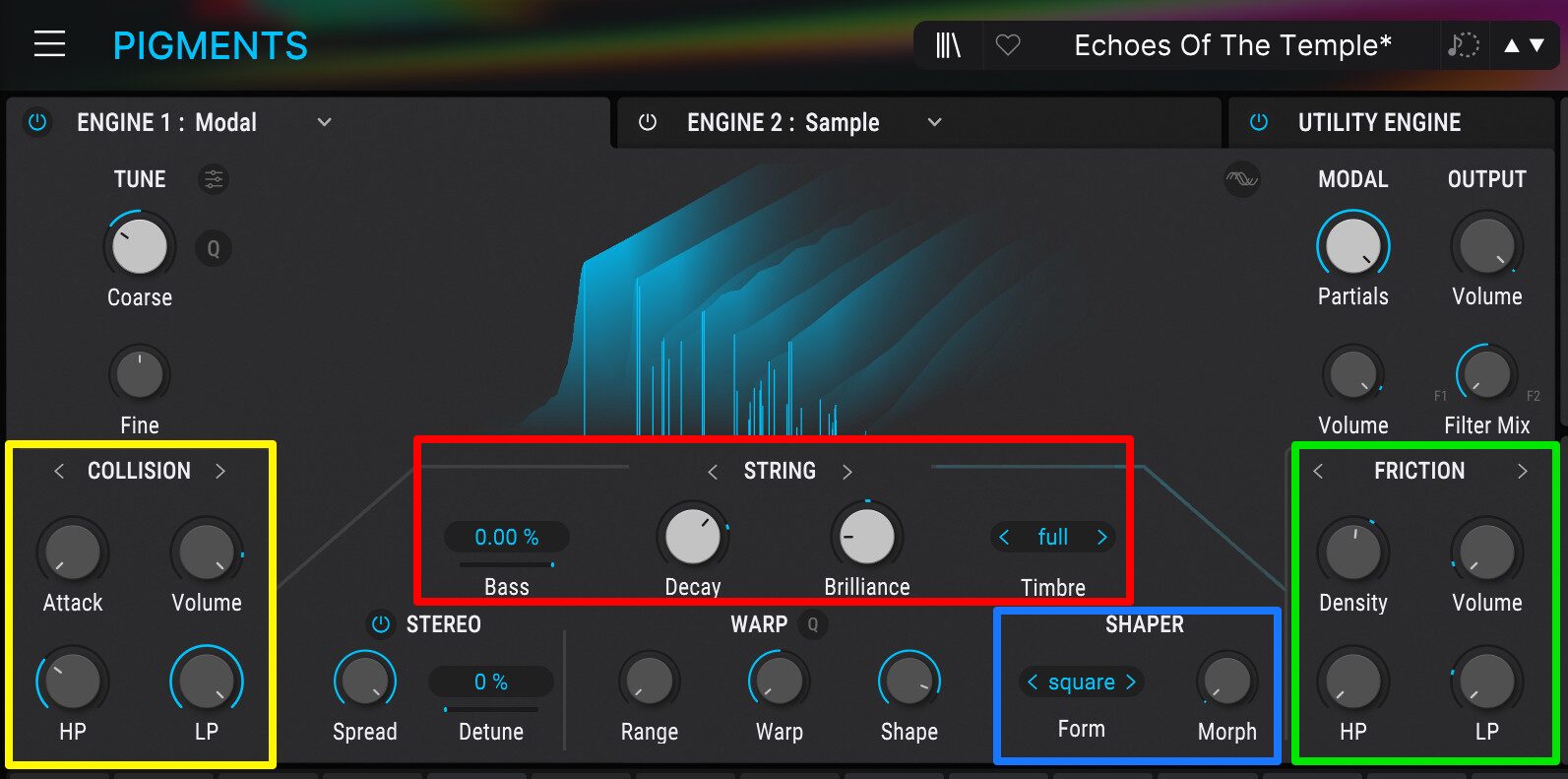

Pigments 6の新しいオシレーターエンジンとしてModalシンセシスを選択すると、以下のようなパラメータが用意されています。

振動のきっかけとなるエキサイターで、物体に衝撃を与えて共鳴を生み出します。アタックやボリューム、ハイパス/ローパスフィルターの調整が可能です。

2.String(ストリング)

振動体の音響特性を制御するパラメータです。Decayで響きの長さ、Brillianceで高次倍音の減衰具合を調整できます。

3.Friction(フリクション)

摩擦による連続的な振動を加えるためのエキサイターです。バイオリンの弓が弦をこするような音を再現します。DensityやHP/LPフィルターでサウンドを変化させることができます。

4.Shaper(シェイパー)

倍音構造を変化させるためのモジュールです。Formで倍音の形状を選び、Morphでモーフィング具合をコントロールします。

これらのパラメータを利用しながら音作りをしていくわけですが、従来のシンセサイザーでは難しかったリアルなアコースティックサウンドや新しいテクスチャーが簡単に作れる、というのがModalシンセシスの最大のポイントでもあります。

たとえば以下のような音色が可能です。

マリンバや木琴:木材の温かみを再現可能です。

アブストラクトな効果音:架空の素材の振動を模した、未来的で個性的なサウンドデザインが可能です。

Harmonicエンジン、Utilityエンジンも強化された

Pigments 6では、Modalシンセシスが追加されたことで、

Wavetable

Sample & Granular

Harmonic

Modal

Utility

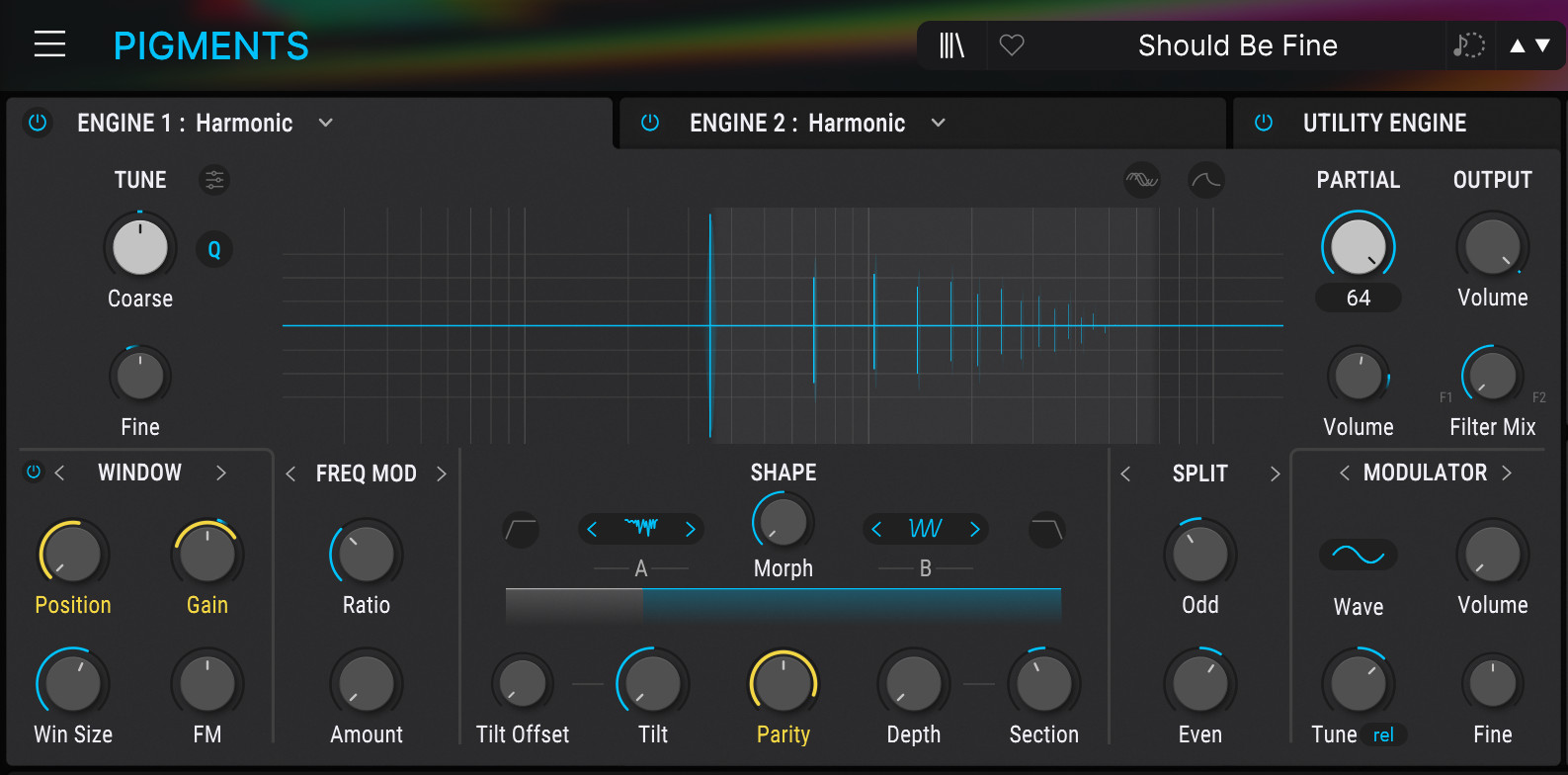

と6種類のエンジンが使えるようになり、それらを組み合わせて音作りが可能になっています。その中でHarmonic Engineが改良された、というのも大きなポイントとなっています。

その改良により倍音構造の制御がより柔軟になり、複雑な音響設計が可能に。サウンドデザイナーが求めるリアルなアコースティック感やモダンなエレクトロニックサウンドに対応。

またUtilityエンジンも拡張され新たなノイズタイプやサブオシレーターが追加され、レイヤリングの幅が広がりました。これにより、ドラムループやテクスチャサウンドの制作が直感的に行えます。

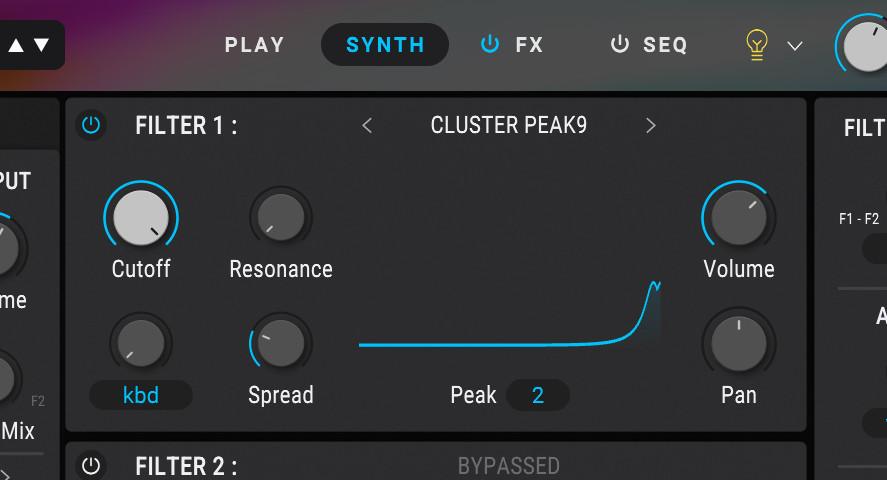

サウンドデザインを加速するフィルター、エフェクト、モジュレーション

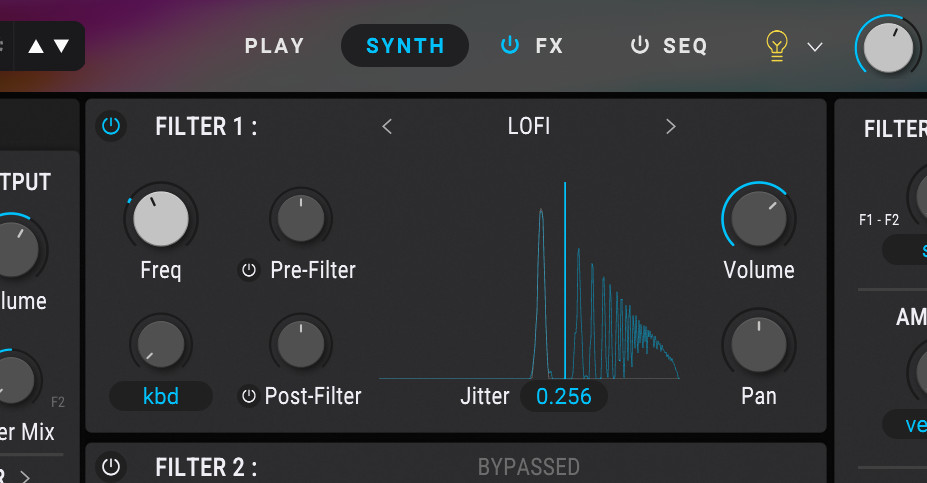

今回フィルターも新たなものが2種類搭載されています。ひとつはクラスターフィルター。これは複数のカットオフポイントを生成し、それらを周波数スペクトル全体に分散させることで、クリエイティブな可能性を引き出します。パッド、テクスチャ、実験的なエフェクトに最適で、ビットクラッシングやダウンサンプリングと組み合わせることで、独特な母音のようなトーンを作り出すことができます。

また、Lo-Fiフィルターも新たに搭載されています。こちらはフィルタリングとダウンサンプリングを組み合わせることで、音にざらついた質感やビンテージな魅力を加えます。レトロな雰囲気や、クラッシュしたテクスチャ、実験的なエフェクトを得るために音質を劣化させるのに役立ち、現代のエレクトロニックミュージックやシネマティックな音楽に最適となっています。

一方、エフェクトやモジュレーションも機能強化されています。その一つがShimmer Reverbの搭載です。Shimmer Reverb搭載は最近のソフトシンセの流行りという感じもしますが、アンビエントやシネマティックミュージックに最適な、幻想的で奥行きのあるリバーブが追加されたことで、これまでとは違う音作りが可能になっています。

また今回Tape Echoも追加されたことで、ビンテージテープディレイを忠実に再現し、暖かい音の響きを実現できるようになりました。さらにSuper Unison機能の搭載で厚みのある音作りが可能となり、シンセパッドやリードに豊かなテクスチャを追加できます。

さらにモジュレーションオプションが拡張され、複雑なパターンやリズムを直感的に生成可能になっているのもポイントです。

クリエイティブフローを支援するUIとパフォーマンスの改善

Pigments 6では、シンセサイザエンジン部分やモジュレーション、エフェクトなどの機能強化だけでなくUI部分、使い勝手なども進化しています。

たとえば新ビジュアライザーが追加されたのも大きな強化ポイント。これにより倍音構造やフィルターカーブがリアルタイムで表示され、音作りの過程を視覚的に確認可能になっています。またパネルのレイアウトが再設計され、初心者でも迷わず操作できるインターフェイスになったのも重要なところだと思います。

一方Arturiaによると内部処理の効率化により、CPU使用率が削減されている、とのこと。特にM1/M2チップ搭載のMacに最適化されており、低レイテンシーでの演奏が可能となっているとのことです。

このようにPigments 6は、Modalシンセシスによる新しい音作りの可能性を提供するだけでなく、多数の新機能によって全体的なパフォーマンスと操作性が飛躍的に向上しました。音楽制作のあらゆる場面で役立つ多機能なシンセサイザーとして、幅広いクリエイターに推奨できる製品です。

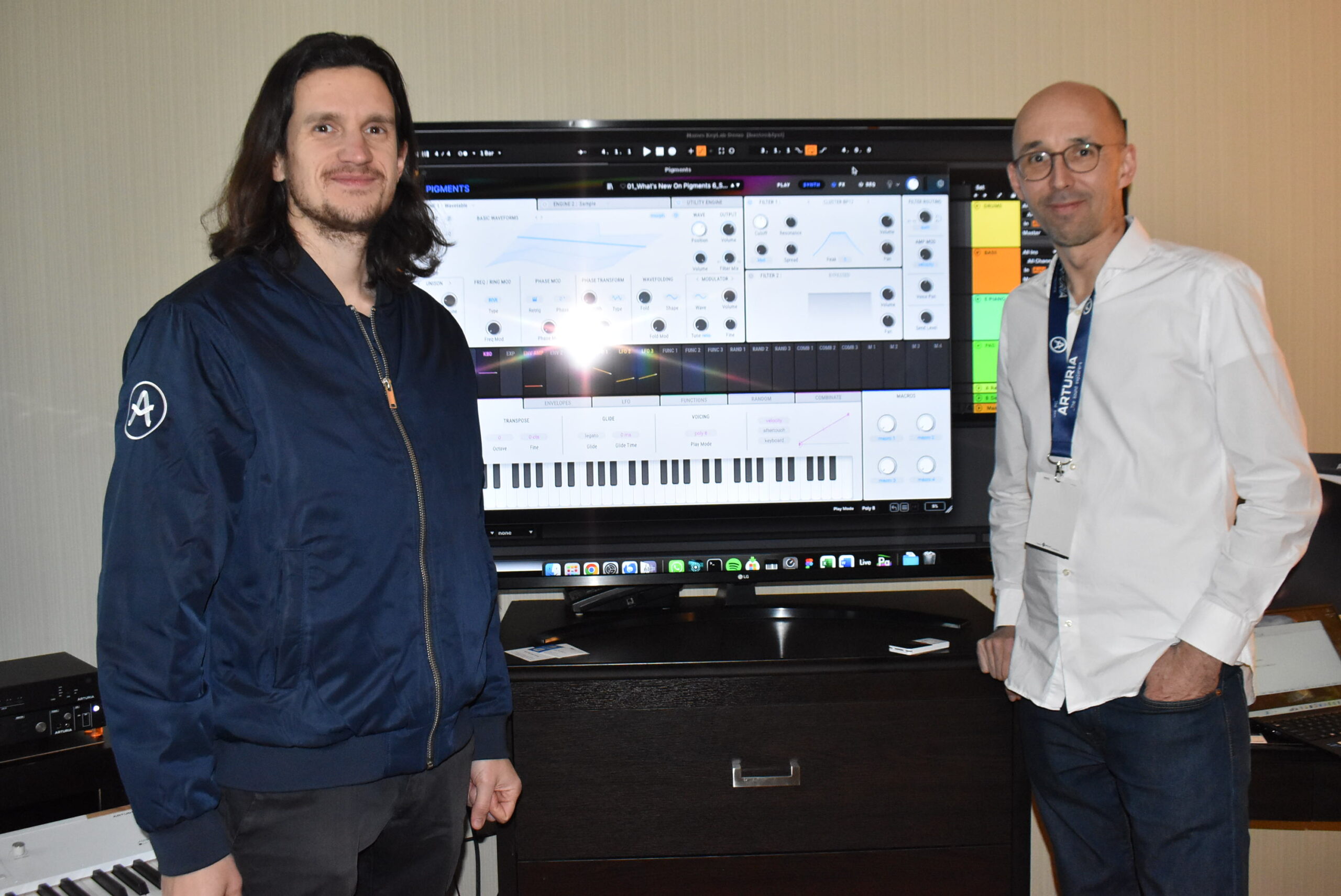

Pigmentsのプロダクトマネジメントディレクター インタビュー

--数々のソフトシンセを開発してきたArturiaにとってPigmentsは、従来にないアプローチの製品として誕生し、成長してきましたよね?

マルタン:そうですね。すでにあったシンセサイザを再現するのではなく、まったく新しいシンセサイザとしてユーザーが自由にサウンドをデザインするためのツールとして作ったのがPigmentsです。ユーザーにとっての創造性を実現し、本当にオリジナルなサウンドを自由に作れるようにする、ということが、私たちが目指していることでもあるのです。そしてユーザーが楽しみながら音作りができるというのも私たちの狙いでした。

--従来のシンセサイザも創造性という面では、同様のことを目指していたのではないですか?

マルタン:そこは、そうかもしれません。でもDX7のような音作りというのは非常に難しく、誰もが楽しく、自由に……というわけにはいきません。そうした難しい壁を取り除き、誰でも気軽に簡単に思った音を作れるようにする、というのも我々の使命である、と考えています。

--今回のPigments 6に新たに搭載されたModalシンセシス、これは今までにないエンジンですよね。

マルタン:これはレゾネーターを活用した新しいシンセシスエンジンで、これまでにないオーガニックなサウンド、生音のような響きのあるサウンドを作ることを実現できるようになっています。とくにプラックサウンドなどは、シンセサイザとは思えないアコースティックなサウンドとなっています。

--もちろん従来からのエンジンも使えるわけですよね。

マルタン:その通りです。シンプルなバーチャルアナログ、ウェーブテーブル、ハーモニックそしてサンプル音源も使えます。このサンプル音源はグラニュラーシンセシスとしても利用可能です。そしてこららをレイヤーさせて組み合わせることができるので、幅広い音作りが可能になっています。

--マルタンさん、とくにお勧めの機能というのはありますか?

マルタン:いろいろありますが、今回エフェクトとしてVocoder機能を搭載したのは結構面白いと思います。モードとしてModern、Vintage、Dirtyという3つを用意しており、どれをするかによってかなり雰囲気も変わってきますよ。さらに各ノートごとに異なるランダム値を生成できるVoice Modulatorを搭載しているのも面白い点です。フィルターのカットオフやエンベロープのタイミングに変化を加えることで、アナログ感や予測不能な動きを演出してくれるんです。

--今後ArturiaとしてPigmentsのようなまったく新しいシンセを作っていく計画はありますか?

マルタン:Pigmentsに限らず、MiniFreakやMicroFreakなど他社にはない、ユニークなシンセサイザを作ってきており、今後もユーザーのみなさんにとって役立ち、楽しんでもらえる製品を開発していきます。とはいえ、現段階で何を出すということまではコメントできませんが、今年もいろいろ面白い製品を出していくので、ぜひ期待して、Arturiaの動きに注目していただければと思います。

--ありがとうございました。

【関連情報】

Pigments 6製品情報

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ Pigments 6

◎宮地楽器 ⇒ Pigments 6

◎OTAIRECORD ⇒ Pigments 6

◎Amazon ⇒ Pigments 6

◎サウンドハウス ⇒ Pigments 6

コメント