世界最大の楽器の展示会、The NAMM Show 2025のMIDI Associationのブースで、MIDI 2.0に関するいくつかの発表、状況報告などがありました。その中でも注目の一つだったのが、MIDI 2.0 MIDI-CI Piano Profileなるもののお披露目と、そのデモが行われた点です。Piano Profileというのは、演奏するキーボードが異なるとベロシティカーブであったり、ペダルのレスポンスによってニュアンスが変わってしまう問題を解決するためのものです。

そのPiano Profile、今年の春ごろに正式に登場する見込みですが、そのプレビュー版がRolandのMIDIキーボード、A-88MKIIに搭載されるとともに、Synthogyのピアノ音源ソフトであるIvory 3にも、Piano Profileが搭載され、それを接続したデモが行われたのです。実は、このA-88MKIIのプレビュー版ファームウェアもIvory 3のプレビュー版アップデータもユーザーはダウンロード可能になっているのですが、これが実際どういうもので、どんな意味をもたらすのか取材してきました。

MIDI 2.0の新たな可能性と現状

2019年に正式発表されたMIDI 2.0。「日米合意でMIDI 2.0が正式規格としてリリース。MIDI 2.0で変わる新たな電子楽器の世界」といった記事でも紹介してきましたが、その後、一般ユーザーからはなかなか進展がないように感じている方も多いと思います。とはいえ、少しずつ、着実に動いてはいるようです。

実際、昨年には「打ち込み新時代の幕開け。Roland A-88MKIIが世界初の高分解能ベロシティ/CCに対応。Cubase/LogicのMIDI 2.0エディットの実際」という記事で、MIDI 2.0の醍醐味ともいえる高分解ベロシティやコントロールチェンジに対応したことを紹介したほか、「世界初、MIDI2.0プロパティエクスチェンジ対応の最先端キーボード、KORG Keystage誕生」という記事でも紹介したとおり、プロパティエクスチェンジ対応の製品も登場してきています。

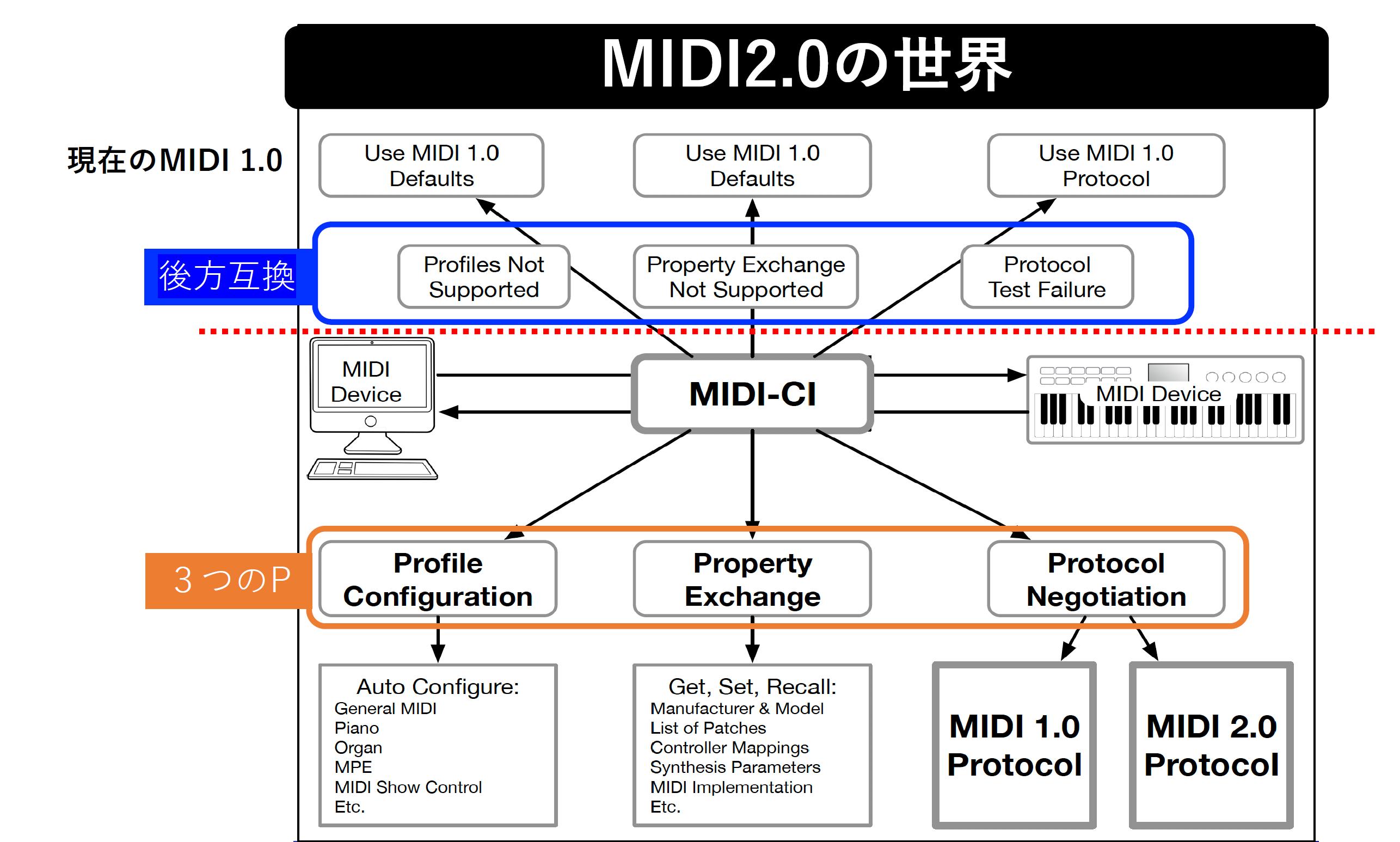

そうした中、NAMM会場に足を運ぶと、規格の進化が着実に現場に浸透し始めている様子が伝わってきました。従来のMIDI 1.0では、楽器間での表現力や細かなニュアンスの再現に限界があったのに対し、MIDI 2.0はより豊かな情報伝達を可能にします。特に、MIDI-CI(Capability Inquiry)における各種プロファイル(Profiles)の導入によって、各楽器固有の特性に合わせた細やかな制御が実現される仕組みは、これまでのMIDIの概念を一新するものです。今回のNAMMではPiano Profileというものがお披露目され、いよいよ実際に活用できるものへとなってきているようです。

MIDI 2.0のProfileとは

MIDI 2.0では、従来のMIDI 1.0が持っていた限界を克服するために、より豊かな表現情報の伝達を可能にする仕組みが多数導入されています。その中でも「Profile(プロファイル)」は、特定の楽器や用途に合わせた動作やパラメータの標準化を図るための仕様群です。各楽器メーカーやソフトウェア開発者は、Profileを用いることで、同じMIDIデータでも機器ごとの特性に起因する表現のバラつきを抑え、より一貫した音楽表現を実現できるようになります。たとえば、キーボードの場合、打鍵時のベロシティカーブやペダルのレスポンスは、メーカーやモデルによって微妙に異なっています。しかし、このProfileによりこれらが標準化されると、機器間の差が自動的に設定され、演奏しやすい状態になるのです

MIDI Associationの公式サイト(https://midi.org/profiles)にも記されているように、Profileは「共通規格」としてだけでなく、今後の拡張性を視野に入れた柔軟な設計がなされており、キーボード、ドラム、ギターなど各種楽器ごとの専用Profileが検討・開発されています。こうした取り組みにより、MIDI 2.0は単なる伝達手段にとどまらず、楽器間の相互運用性を大幅に向上させ、クリエイティブな表現の幅を拡げる基盤となることが期待されています。

Piano Profileの詳細とその意義

今回NAMM会場で注目を浴びたのが、そのMIDI 2.0のProfileのひとつである「Piano Profile」です。Piano Profileは、ピアノや鍵盤楽器特有の表現課題―たとえば、各メーカーやモデルごとに異なるベロシティカーブ、ペダルの感応度、さらにはタッチ感覚の違いなど―を解決するために設計されました。具体的には、ピアノ演奏における微妙なタッチやペダル操作のニュアンスを、デジタルデータとしてより精密に伝送できるようになります。

具体的にいうとユーザーが設定することなく、”響板の響き具合”など、ピアノ特有のパラメータ制御設定が自動的に行われます。たとえば、Piano Profile が有効になると、A-88MKII のコントロールつまみにこれらのパラメータが自動的にアサインされるのです。

| つまみ | パラメーター |

| [1] | CC7 (Volume) |

| [2] | CC11 (Expression) |

| [3] | Dynamic Range |

| [4] | Lid Position |

| [5] | Hammer Hardness |

| [6] | Sound Board Resonance Amount |

| [7] | Sympathetic String Resonance Amount |

| [8] | Stretch Tuning |

さらにMIDI 2.0の高分解能データ伝送能力と組み合わせることで、Piano Profileは以下のようなメリットを提供します:

◎一貫した演奏表現の実現

同一の演奏データを異なる機材で再生しても、各楽器の個性に左右されず、演奏者が意図したタッチや表情が忠実に再現されます。

◎微細なニュアンスの伝達

高分解能のベロシティや、ペダルの微妙な動きをリアルタイムに反映。これにより、スタジオ録音やライブパフォーマンスでも、より人間味のある演奏が可能となります。

◎相互運用性の向上

さまざまなキーボードや音源ソフトウェア間で、共通の規格に基づいたデータ交換が行えるため、演奏環境の統一性が保たれ、制作現場での混乱を避けることができます。

公式のプログレスレポート(https://midi.org/event-calendar/midi-2-0-piano-profile-progress-report)でも取り上げられているように、Piano Profileは今年の春ごろの正式リリースを見据え、そのプレビュー版がすでに実際の製品に搭載される段階にまで進んでいます。

実際、NAMMの会場でも置かれていたRolandのMIDIキーボード、A-88MKIIには、このPiano Profileのプレビュー版が搭載されており、その横に置かれたMac上で動作していたSynthogyのピアノ音源ソフト、Ivory 3(β版)にもPiano Profileが実装されていました。そして、これらを接続したデモが実施され、参加者は手元の機材で新たな演奏表現を体感できる環境が整っていました。

MIDI AssociationでのPiano Profileの状況に関する報告発表においても、こうした状況が説明されるとともに、プレゼンテーターからも「これまで感じたことのなかった細やかなタッチの違いが、確実に伝わってくる」といった声が上がっていました。

NAMMではDrum Profileに関する報告も

今回のNAMMでは、Piano Profileに続いて、Drum Profileの発表も行われました。Drum Profileは、ドラムやパーカッションの特性に特化したProfileで、各種センサーやタッチの反応など、従来のMIDIでは十分に表現しきれなかった打楽器特有のニュアンスをデジタル上で忠実に再現することを目的としています。

たとえば、打楽器の場合、打撃位置やハイハットの開き具合の違いが、音に与える影響は非常に大きいですが、Drum Profileを活用することで、これらの微妙な差異をパラメータとして統一的に扱えるようになります。現時点では詳細な仕様や適用範囲は今後のアップデートに委ねられる部分もありますが、今回の発表は、MIDI 2.0のProfile全体の発展の可能性をさらに感じさせるものでした。

今後の展望と普及への期待

NAMM会場での今回の発表は、MIDI 2.0が単なる理論上の進化ではなく、具体的な製品やソフトウェアに落とし込まれ、現場で実際に活用され始めていることを示す大きな一歩と言えます。Piano ProfileとDrum Profileのような各種Profileの実装により、音楽制作やライブパフォーマンスにおける表現の幅は、今後ますます広がっていくことでしょう。

また、現在Roland A-88MKIIやSynthogy Ivory 3を手にしているユーザーは、すでにPiano Profile対応プレビュー版のファームウェア(A-

ユーザー視点で見ると、MIDI 2.0とProfileの普及は、音楽制作環境のさらなる統一性と表現力の向上に寄与するだけでなく、楽器同士の連携がよりシームレスになることで、クリエイティブなアイデアがより自由に実現できる環境を提供することになるでしょう。特に、ホームスタジオや中小規模の制作現場においても、従来のMIDI規格では実現が難しかった高精度な表現が、手軽に取り入れられる未来が目前に迫っているようです。

コメント