ChatGPTをはじめ、音楽業界では自動作曲のSunoAI、AI歌声合成のSynthesizer VやVoiSona、ほかにもStable Diffusionをはじめとする画像生成AIや動画生成AI……など、AIを活用したツールが次々と登場してきています。日常的に使えるものから、クリエイティブの手助けになるものまで、さまざまなものが出てきていますが、みなさんはこれらAIを音楽制作にどのぐらい活用できていますか?「取り入れてみたいな…」と思いつつ、なかなか手を出せずにいる人、「気にはなるけど面倒くさそう…」なんて思って活用できていない方も多いのではないでしょうか?

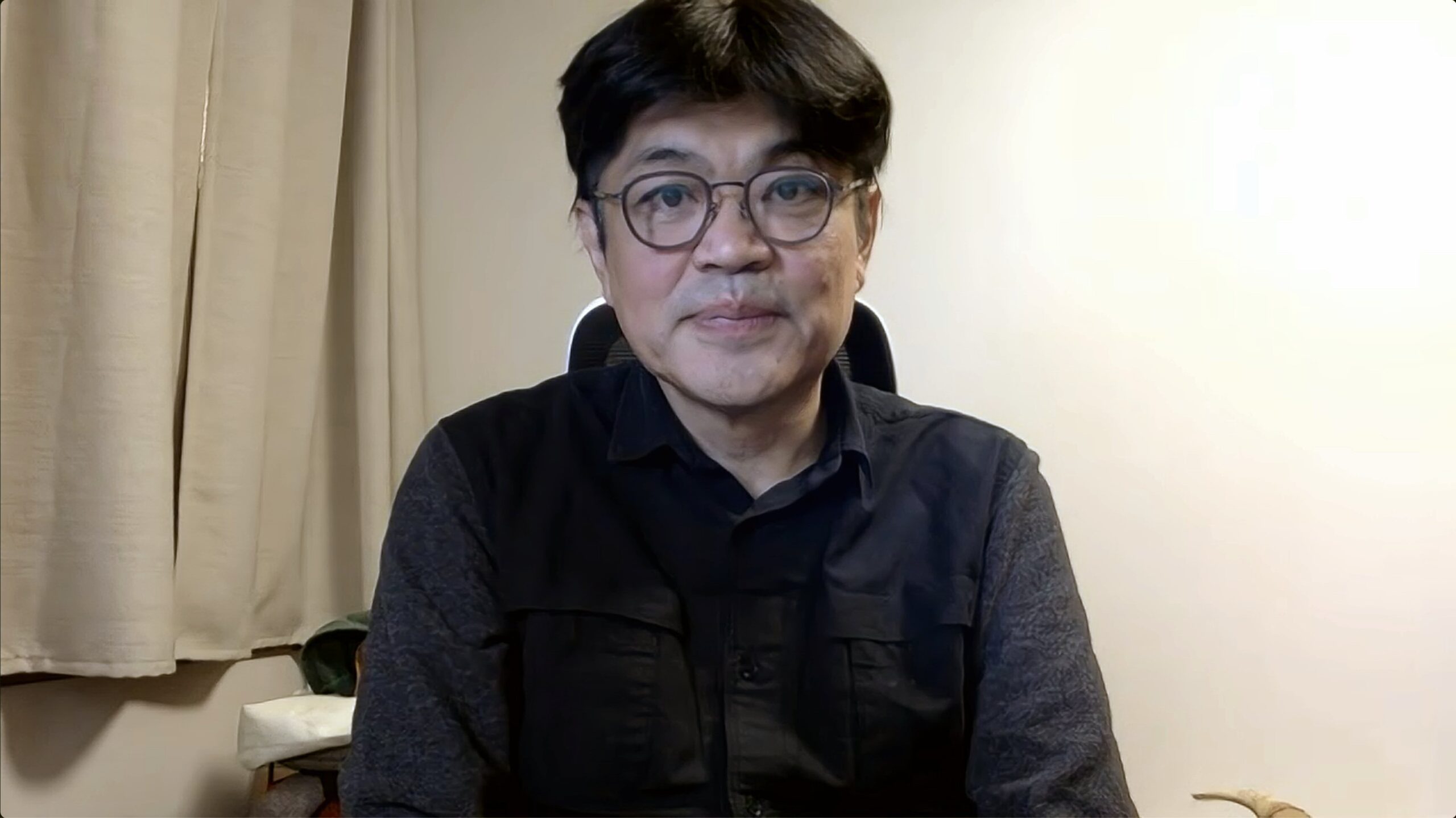

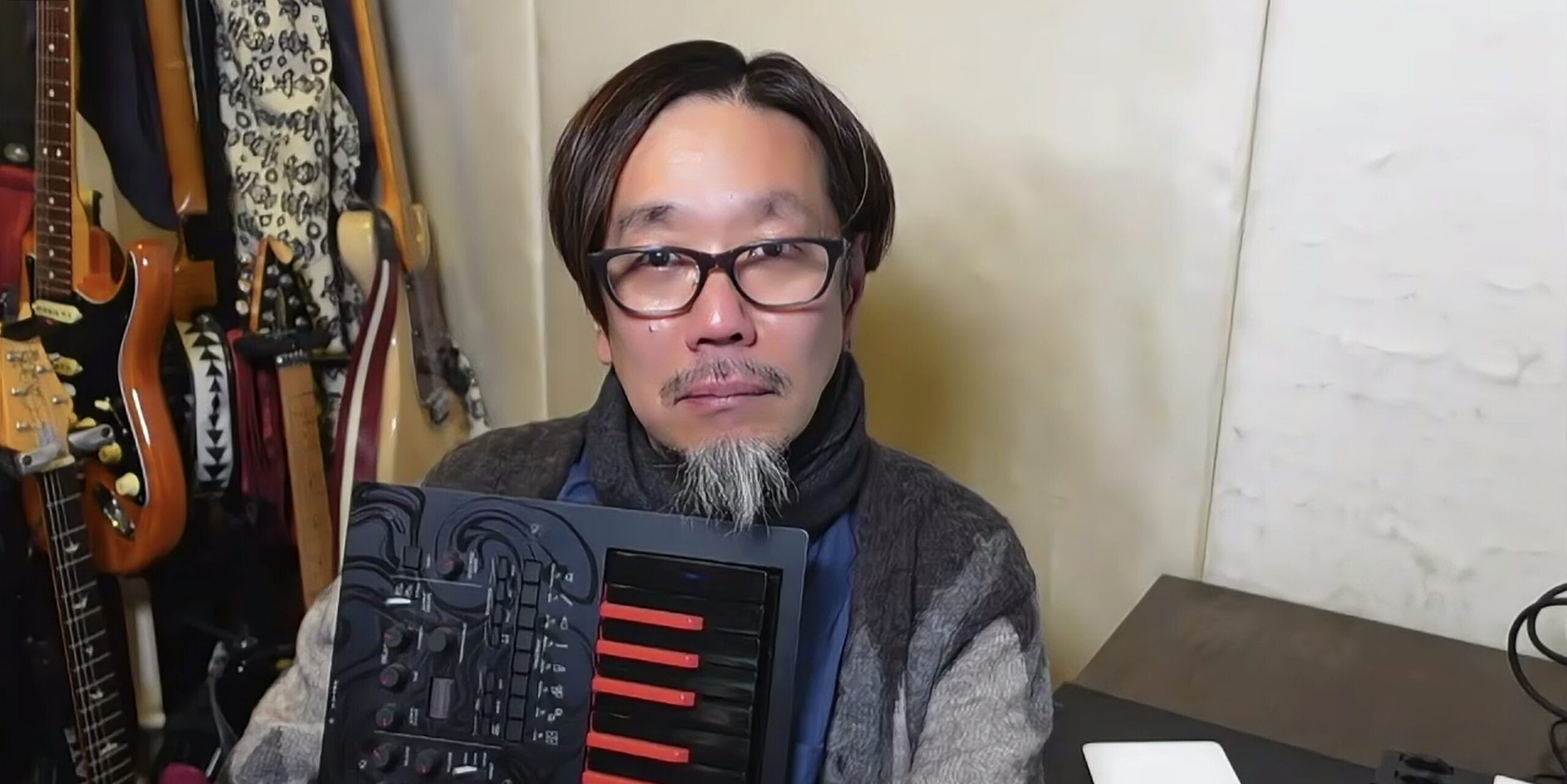

そんな中、レコード大賞受賞者を輩出するなど、数多くのヒット作曲家を送り出している山口ゼミを主催する山口哲一さん。Chara、傳田真央、Crystal Kay、玉置成美、CHEMISTRY、織田裕二、キマグレンなど、数多くのアーティストでヒット曲を送り出した日本を代表するサウンドプロデューサー、一般社団法人 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ(以下JSPA)の代表理事でもある浅田祐介さんと共に講師を務める、AIツールを音楽制作に活かすための「AI作曲プラクティス講座」なるものがスタートします。山口さんが学校長として昨年10月に開校した「エンターテック・ユニバーシティ(ETU)」のオープン講座として開催される本講座は2025年4月26日(土)開講ですが、それに先駆けて無料で参加できるオンライン説明会&相談会も2025年2月1日(土) 14時から行われます。実際この講座はどんな内容なのか、講師のお二人にオンラインインタビューの形でお話を伺ったので紹介していきましょう。

AIツールを音楽制作に活かすための「AI作曲プラクティス講座」

--山口さんに昨年の記事「コード進行などの音楽理論の学習は不要!? AI時代の職業作曲家スタイル 逆張りのサバイバル戦略」でのインタビューは個人的にも非常に面白かったのですが、次はAI作曲の講座をスタートするんですね。

山口:浅田さんと、昨年「AI時代の職業作曲家スタイル 逆張りのサバイバル戦略」という本を出したり、AIシンガーを作ったりしている流れもあり、次はAIツールを徹底的に使った作曲講座を開講しようということになったのです。この講座は、音楽業界が創った、音楽業界の就職・キャリアに1番近いオンラインスクール「エンターテック・ユニバーシティ(ETU)」の特別オープン講座という位置づけで、ETUの学生だけでなく、AI作曲について本格的に学びたい方は、どなたでも受講可能です。ETUでは、2025年4月から「音楽クリエイター/アーティスト専攻(1年制)」第一期が開講するので、これからのクリエイター/アーティストに必要なビジネス知識とマインドセットを身につけたい現役高校生から第二新卒の方は、そちらもご検討ください。「AI作曲プラクティス講座」では、ただ学ぶだけではなく、実際にアウトプットも行い、本当にAIを使いこなす力を身に付けてもらいたいので、受講される方には、2025年4月から8月の全10回の講座中に、1曲は作って欲しいと思っています。DTMの講座ではないので、ゼロからDAWをお教えすることはないですが、多少触ったことがあるのであれば、初心者の方でも大歓迎です。この機会にAIを使って初めての楽曲を完成させるというのもいいですし、趣味で作曲している方からプロの人も含めて、我々の知見をすべて共有していきたいですね。

具体的にAIツールを使いながら楽曲を作る方法を学べる

--では、具体的にどんな内容のことを学べるのか、教えていただけますか?

山口:「AI作曲プラクティス講座」は、基本的にはいつでも好きな時間に受講できるオンデマンド講座となっています。ただし第1回、第6回、最終回は、会場で行うので、リアル参加したい方は、この日に会場にお越しいただければと思います。もちろん、会場で行うリアルでの講座も配信しますので、後日アーカイブ視聴が可能ですし、遠方で来ることができない方も問題なく受講することが可能です。また会場での講座がある日程は、終わりに懇親会も予定しています。第1回目は、私がゲストとしてAIと創作、音楽制作の関係について理解するというテーマでお話します。

その後、全10回の予定で講座を実施していきます。最終回ではストーリーテリングと、ここまででみなさんが作った楽曲の発表会を予定しています。なお、この講義は、一般社団法人 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ(JSPA)との共催、また一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会(NUMA)の協力という形で実施するものとなっています。

「AI作曲プラクティス講座」の講座内容

【第1回】2025年4月26日(土) 16:00〜17:30 会場とオンラインのハイブリッド開催(アーカイブあり)

AIと創作、音楽制作の関係について理解する ゲスト:山口 哲一 ※終了後に懇親会を予定

【第2回】オンデマンド講座

音楽の聴き方とコピーの方法

【第3回】オンデマンド講座

メロディメイクとコード進行支援

【第4回】オンデマンド講座

アレンジ支援

【第5回】オンデマンド講座

作詞での活用

【第6回】6月7日(土) 16:00〜17:30 会場とオンラインのハイブリッド開催(アーカイブあり)

AIシンガーの使いこなし ※終了後に懇親会を予定

【第7回】オンデマンド講座

ミックス支援およびマスタリング支援

【第8回】オンデマンド講座

リリックビデオの作り方、映像生成AIの活用

【第9回】オンデマンド講座

ディストリビューションとメタデータ、ジャケット制作 ゲスト:脇田 敬

【最終回】8月30日(土) 16:00〜17:30 会場とオンラインのハイブリッド開催(アーカイブあり)

ストーリーテリング+発表会 ※終了後に交流会を予定

浅田:たとえば、僕が実際の作業で使っている手法なのですが、楽曲の1番が命だと思っているので、1番のサビいっぱいまで歌詞を書いて、ChatGPTに「1番の韻を踏みながら、2番の歌詞を書いて」と伝えると作詞してくれるんですね。ほかにも、「このキーだったら、こういうコードが候補になるよ」とか、第一歩としてAIVAに最初のメロディラインとコードを提案してもらい、そこからTune Flowなどのプロンプトを使って、膨らませていくといったことを、具体的に紹介していきます。プロが参加してAIを積極的に実践研究する会ARS(AI Resonate Soceity)というものも作り、日々音楽関係のAIを研究しているので、ここまでで得た情報は共有していきたいですね。それが日本の音楽業界のためになると思っています。

AIを使って楽曲を作り、それをリリースするところまで知ることができる

--AI作曲プラクティス講座は、主に浅田さんが講師として教えてくれる形なのですね。

浅田:第1回目は山口さんがゲスト、第9回目は脇田 敬さんがゲストというところまでは決まっています。未定ですが、ほかの日程にもプロの方をゲストとしてお呼びしたいなと考えています。

--AIの話も交えて、プロの意見が聞けるというのはなかなか貴重ですよね。

山口:懇親会もあるので、そこで気楽に会話することもできますし、真面目に取り組んでいれば、少なくとも1曲は完成させることができます。ワークショップ的な構成にしているので、配信するときにはどうしたらいいか、たとえばメタデータやジャケットの作り方もお教えします。ここで作った作品をそのまま発表することもできますね。いまは、MVも必要なので、AIを使ってリリックビデオを作ったり、AIシンガーを使ってデビューすることもできるので、そこは魅力だと思いますね。

浅田:それこそAIとのコーライティングの方法ですよね。世の中的には、アンチAIの人たちもいますが、ちょっと作業中に手が止まるとか、そういったときに筆を動かすのを手伝ってくれたら嬉しくないですか?割と使ってみるとツールとしてはイージーなので、時代に遅れないようにするという意味でも、ちょっと自分の可能性を広げるという意味でも、損はないと思います。JSPAが共催なので、たとえば東京楽器博で発表する機会を作ったり、会報に載せり、といったこともしていきたいですね。

プロが作った、プロのためのAIシンガー

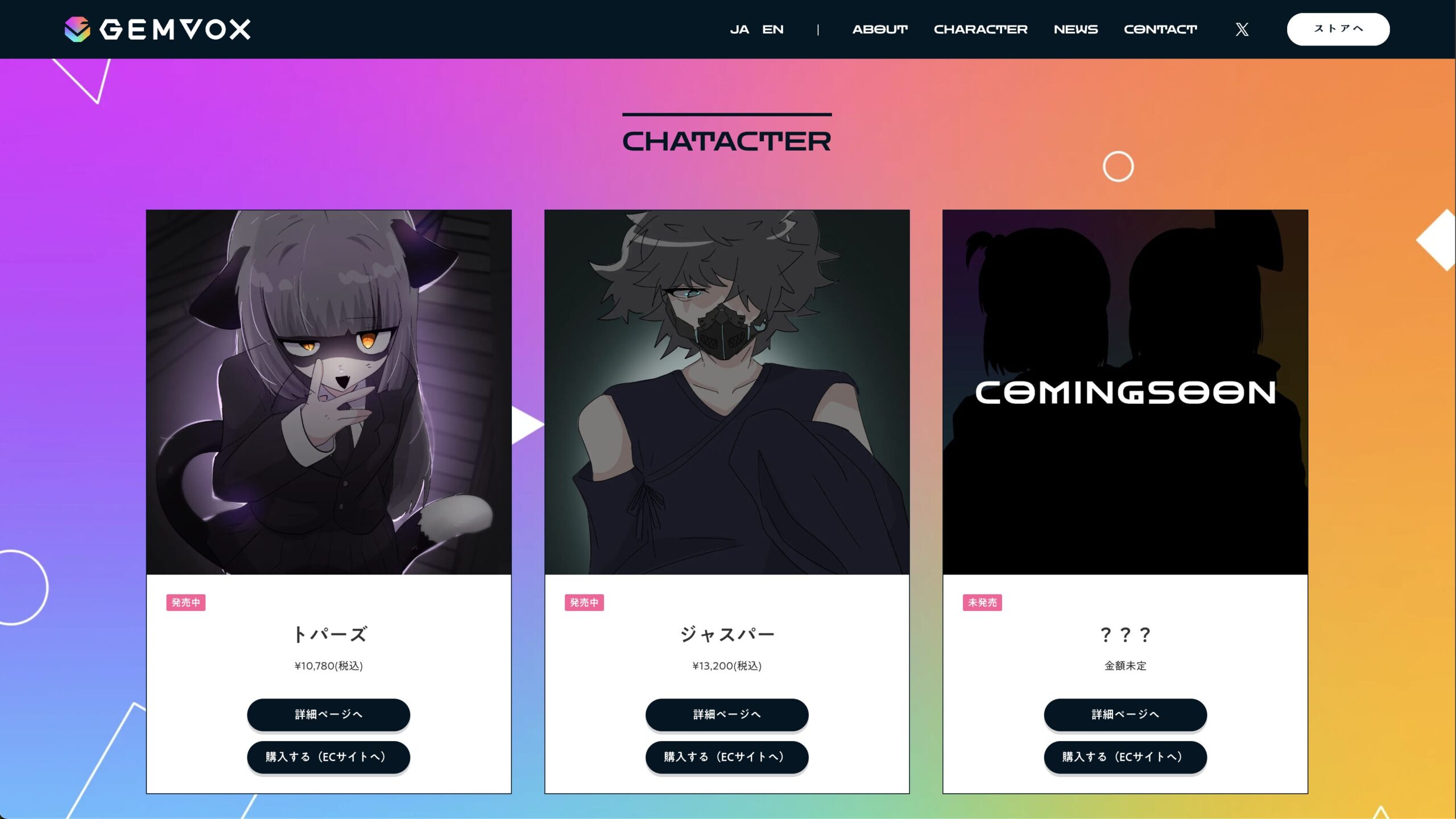

--AIシンガーといえば、GEMVOXで歌声ライブラリを出していますよね?

山口:GEMVOXは、クリエイタが自分の作品を発表するのを応援しているプロジェクトでもあるので、この講義でも使っていこうと思っています。この講義が始まるころには、あと2つぐらい増えていると思います。

浅田:GEMVOXを始めた理由としては、いろいろあるのですが、まずは僕らプロのミュージシャンが聞いても人間の歌声なのか、合成されたものなのかが分からないというゲームチェンジが起きたことが1つですね。これにより、圧倒的に生産性があがり、母音をなににするとどう聴こえるのか、歌詞を歌わせるとどのようになるのか、PC上だけでトライ&エラーができるようになったことは大きいことだと思います。もう1つは、日本のクリエイタが海外に出るための必須ツールになると思ったからです。ネイティブスピーカーのシンガーは日本にいないし、いたとしても深夜2時に仮歌を頼めないじゃないですか。音程が合っているネイティブスピーカーと気軽にコライトできるようになったと考えると、かなりすごいことですよね。ほかにもボカロ文化を作り上げたように、日本は特異な国だと思うので、これであれば日本がイニシアチブを取れる可能が高く、そのためのプロが使えるツールを提供したいと考えたからですね。実際にNaoさんやShinnosukeさんなど現役のプロの方々に使ってもらい、曲を作った上での意見をいただいたりしています。その上で、GEMVOXで制作したトパーズとジャスパーは歌詞が聴き取りやすく声が抜けて、メインでもハモでも使える音声を目指しました。一例を挙げると、AIシンガーに歌わせてみると、高い音域に行ったときに音像が細くなる傾向を感じました。これは生成のアルゴリズムではなく、もともとの歌唱データでマイクから離れているのが原因だと思います。実際の歌入れの現場では声を張るときに歪まないようにボーカリストのテクニックの一つとして自然にやっていると思うのですが、学習データとしては高音域・張った声でも近い音像を収録するようにしました。

--この講座を主催する「エンターテック・ユニバーシティ」についても教えてください。

山口:エンターテック・ユニバーシティ(ETU)は、「音楽業界が創った、音楽業界の就職・キャリアに1番近いオンラインスクール」です。デジタル化によって、音楽は作り方も聴き方もビジネスの仕組みも変わりました。レコード会社や音楽事務所は、これまでの方法論が通用しなくなり、これからの時代に合った「デジタル人材」を求めています。既存の音大や専門学校では育成が難しいと思い、昨年10月に「音楽ビジネス専攻(1年制)」を開講しました。大学生のダブルスクールや第二新卒世代に対して、音楽業界に就職・転職できるスキルとネットワークを提供するのがテーマです。

実は、デジタル化で求められる人材が変わったのはビジネスサイドだけではなくて、クリエイターやアーテイストも同じなんです。そこで4月から「音楽クリエイター/アーティスト専攻(1年制)」を始めます。「山口ゼミ」のノウハウを集大成しますので、1年間、集中して取り組めば、プロの作曲家としてのキャリアが始められるはずです。同時に著作権や音楽ビジネス、デジタルマーケティングについても学べるので、アーティスト活動をメインで考えている人にとっても有益なはずです。高校生以上で20代半ばくらいまでを対象にしています。 「AI作曲プラクティス講座」は、ETUの在学生は無料で受講可能ですが、特別オープン講座として、ETUの学生以外でも、誰でも受講できる形にしています。AIツールを通じて、さまざまなタイプの音楽クリエイターを応援できればと思っています。

--最後に今回の講座に参加したい人は、まずどうすればいいか教えてください。

山口:2025年2月1日(土) 14時から、無料のオンライン説明会& 相談会を行うので、こちらにご参加いただければと思います。もちろん、オンライン説明会&相談会に参加しなくても、講座に申し込むことは可能です。講座の受講料は、一般チケット38,000円、学割チケット15,000円、2025年2月28日(金)までの早割チケット30,000円、GEMVOX ID保有者およびMIX師協会員向けチケット25,000円を用意しています。応募締切は2025年4月12日(土) 23時59分までで、詳しくはPeatixの講座情報 ページをご覧いただければと思います。

--ありがとうございました。

【関連サイト】

「AI作曲プラクティス講座」情報

「AI作曲プラクティス講座オンライン説明会&相談会」申し込みページ

EnterTech Universityサイト

GEMVOXサイト

コメント