これからDTMにチャレンジしてみたい…という人のために3回に渡ってお届けするDTM入門の最終回。前回から少し間が空いてしまいましたが、今回テーマにするのはミックスとエフェクト処理についてです。第1回でオーディオのレコーディング、第2回でMIDIを用いた打ち込みについて紹介しましたが、そのようにして作ったトラックをどうやってまとめていくのか、という話です。

こうしたミックス(ミキシングといったり、ミックスダウン、トラックダウン、TDなんて呼び方もあります)作業は、基本的にどのDAWを用いても同様なことができますが、この連載ではCakewalk社のSONARを例に見ていきます。

SONARで始めるDTMの最終回はミキサーを使った音のまとめ方について紹介

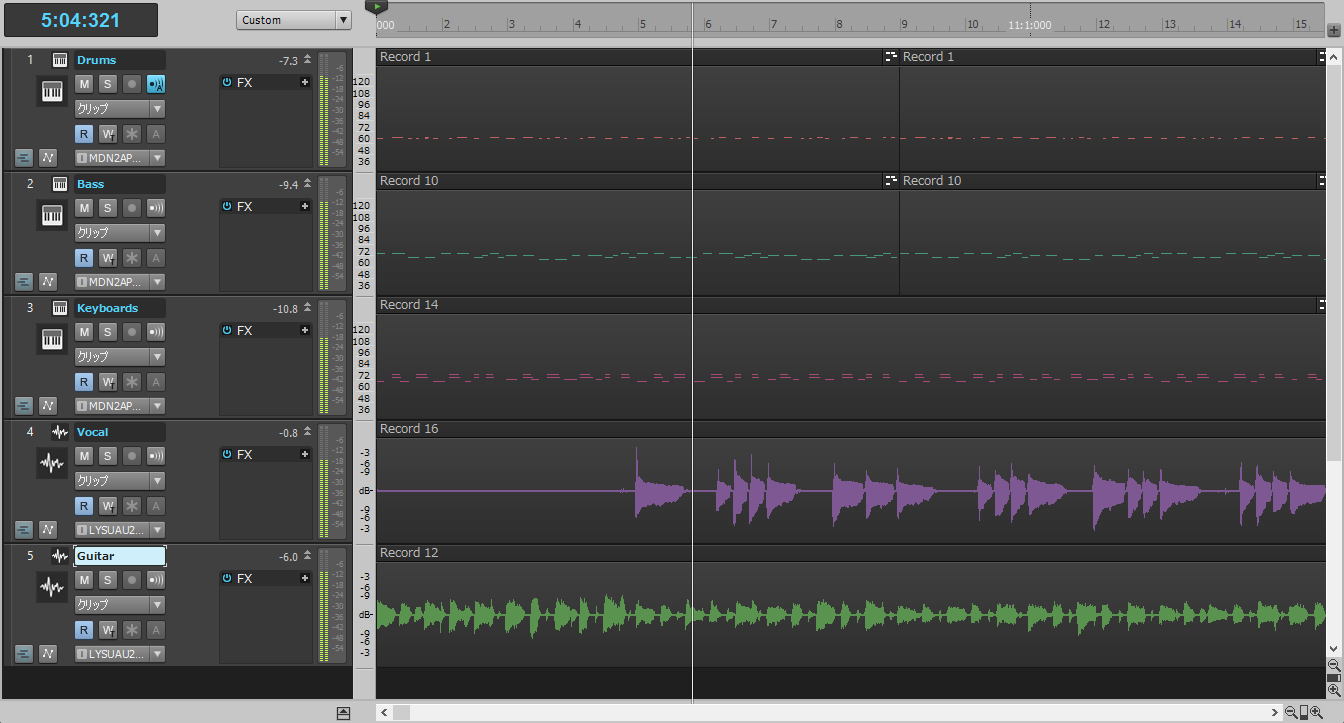

ここではドラム(MIDI)、ベース(MIDI)、ギター(オーディオ)、シンセサイザキーボード(MIDI)、ボーカル(オーディオ)の計5トラックで作成した楽曲をミックスするということを前提にその流れを考えてみたいと思います。

ここではオーディオとMIDIで作られた計5トラックのバンド構成の曲をまとめていく

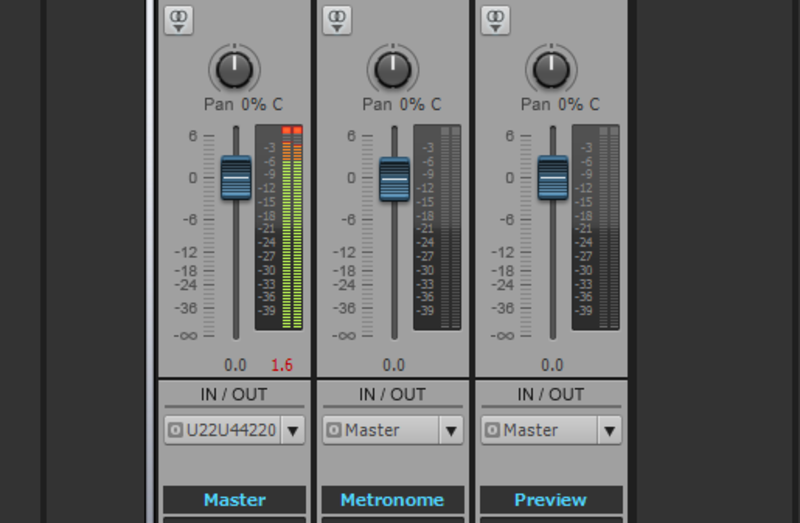

ミックスとは、その名の通り音をミックスする作業であり、そのメインは音量のバランスを整えることです。SONARをはじめとするDAWには、どれもミキサー(ミキシングコンソールなどとも呼ぶ)が用意されているので、これを使って各音量の調整を行います。実際、音を聴きながら「ボーカルが目立たないので、もうちょっと大きくしよう」、「ギターが目立ちすぎるので、少し音量を控えめに」……なんて感じで操作するのが基本です。

初めてミックス作業をしていると、目立たない音をどんどん上げてく結果、音量オーバーで音が割れてしまう……ということになりがちなので、どちらかというと、「目立たせたい音を残して、ほかの音量を下げる」という方向で作業していくのがお勧め。いずれにせよ、各トラックの音は画面右側にあるMasterトラックへとまとめられるので、最終段であるこのMasterトラックの状況も要チェックです。

とくに気にすべき点は、Masterトラックのレベルメーターが赤く点灯していないか、という点です。赤く点灯してしまうということは、音量オーバーで音が割れてしまっていることを意味しているので、明らかな失敗。そうならないように、各トラックを絞って調整する必要があります。

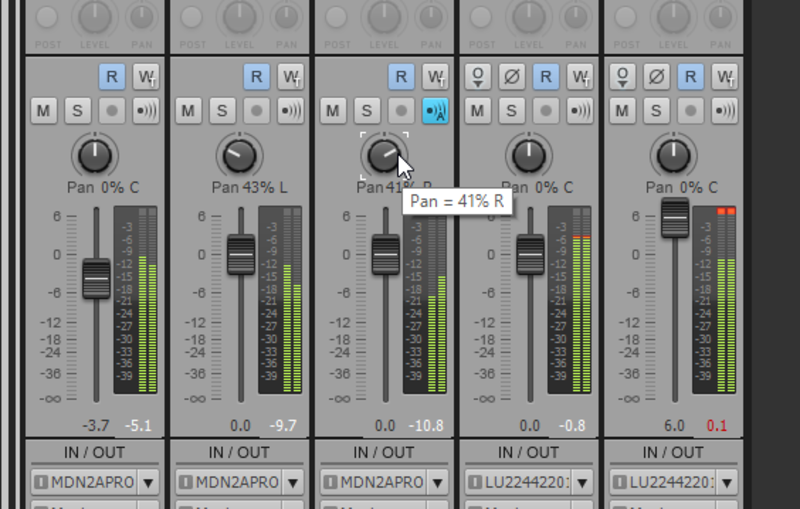

また、ミックスにおいてはPanも重要です。Panは音の左右バランスを整えるためのもの。今回は5パートなので、すべてがC=中央:センターでも悪くないですが、たとえば2本のギターを録音した場合、リズムギターを少し左、リードギターをやや右に…なんて設定をするのも悪くないと思います。

では、このような設定で完了かというと、そうではないんですよね。ここまでの作業はあくまでも大枠の調整。このままでは1曲を通して各トラックの音量は固定された状態です。たとえばボーカルを考えたとき、「Aメロ、Bメロではやや小さめに、サビでは迫力を出すために大きめに」というように、曲の進行に伴って音量を調整したいという場合もあるでしょう。そんな調整をするための機能をオートメーションと呼んでいます。

Rボタンをオンにすると、フェーダーやPanの操作を記録していくことができる

レコーディングエンジニアやPAのエンジニアが大きなミキシングコンソールのレベル調整しているのをテレビなどで見たことがありませんか?そうした作業を自動で行うのでオートメーションと呼んでいるんですね。DAWではそうしたオートメーションが簡単に行えます。

SONARを含め、多くのDAWのミキサーには各トラックごとにRとWというボタンがあります。ReadとWriteの略なのですが、このWをオンにした状態で再生を行い、曲の進行にしたがって、フェーダーを動かすと、それが記録されていくのです。その後をWがオフ、Rがオンの状態で再生すると、いま記録したものが再現されるんですね。

SONARならマルチタッチのディスプレイをミキサーコンソールのように直接指で操作し、記録することができる

マウスでフェーダーを操作する場合、一度に1つのトラックしか操作できないので、順番に記録していくしかないのですが、SONARはタッチパネルのディスプレイに対応しているので、画面のミキサーに手で触れる形でフェーダーを操作すれば、同時に複数トラックを記録していくこともできますよ。これによってプロのレコーディングエンジニアとほぼ同じ環境が得られるわけです。

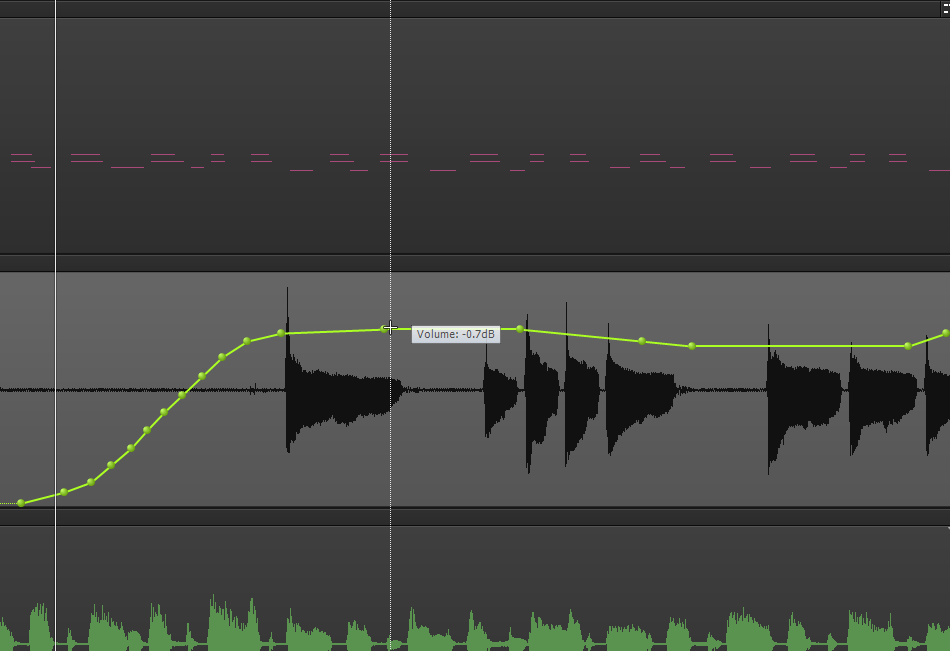

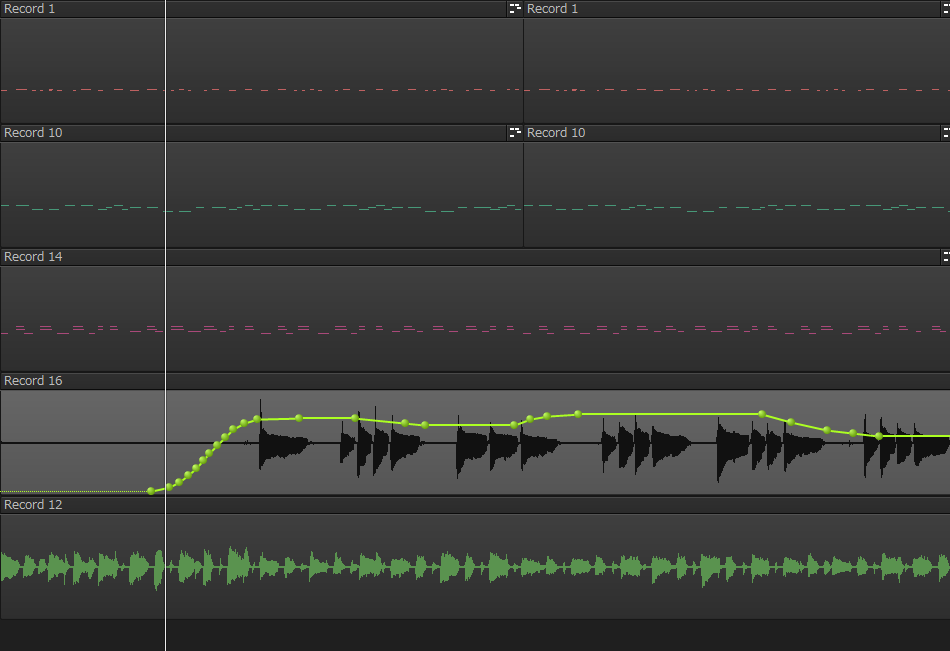

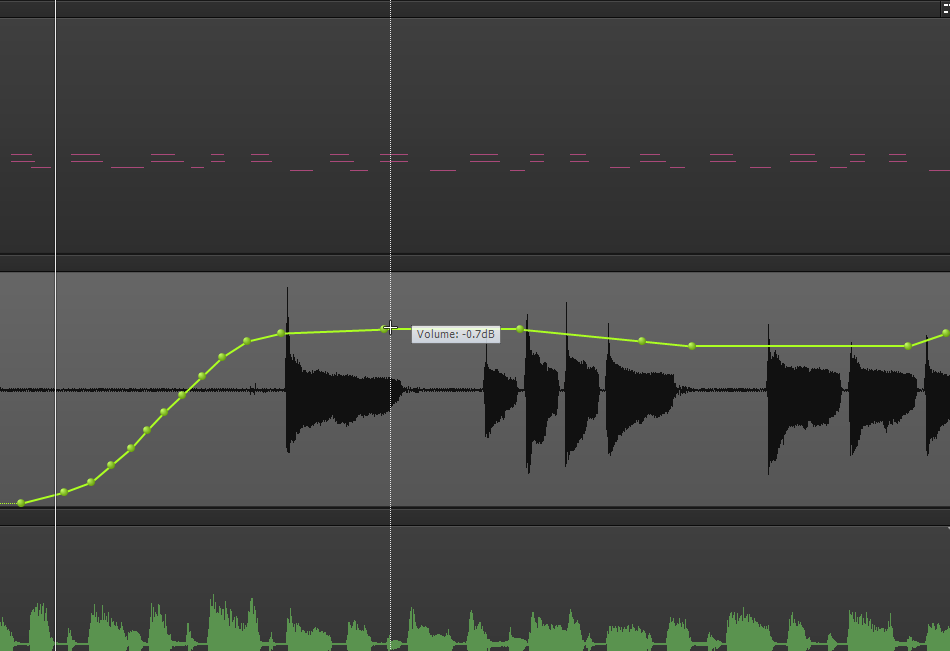

記録されたオートメーションを細かくエディットしていくこともできる

もちろん、このようにして記録したオートメーションも、後でいろいろと手直ししたくなるはず。そんな場合は、エディターを使って修正していくことが可能で、たとえば、曲の最後のフェードアウトでは、手によるガタガタな動きの記録を再現するのではなく、エディターで描いた直線のフェードアウトにすることで、キレイに音が消えていく様子を演出することもできます。こうしたオートメーションはフェーダーの動きだけでなくPanの動きなども記録することができます。

さて、ここまでで触れていない、もう一つ重要な要素があります。それがエフェクト(エフェクター)です。ギタリストの方であれば、ディストーションやディレイ、フランジャー、コーラス……と馴染みのあるエフェクトですが、そうでないDTM初心者にとって、エフェクターが何なのか、なかなか想像がつかないかもしれません。分かりやすい例でいえば、カラオケを歌うときに使うエコーでしょう。DTMの世界ではリバーブと呼ばれるエフェクトなのですが、反響音を加えることで、ホールで歌うような効果を得ることができます。またオーディオを使っている人ならイコライザの存在もご存じではないでしょうか?EQという呼び方もするイコライザは音のトーンを変えるエフェクトで、低音域を強くするとか、高音域を弱めるとか、周波数帯域を区切って、上げたり、下げたりすることで、音のニュアンスを大きく変えるエフェクトです。

世の中には数多くのエフェクトがあるので、これはぜひ1つ1つ使って音を聴き比べ、どんな効果が得られるのか身に着けてもらいたいのですが、このエフェクトの使い方は大きく3通りがあります。

・インサーション・エフェクト

・センド/リターン・エフェクト

・マスター・エフェクト

の3つで、ミックス作業とも大きく関係するものなので、順に簡単に紹介してみましょう。

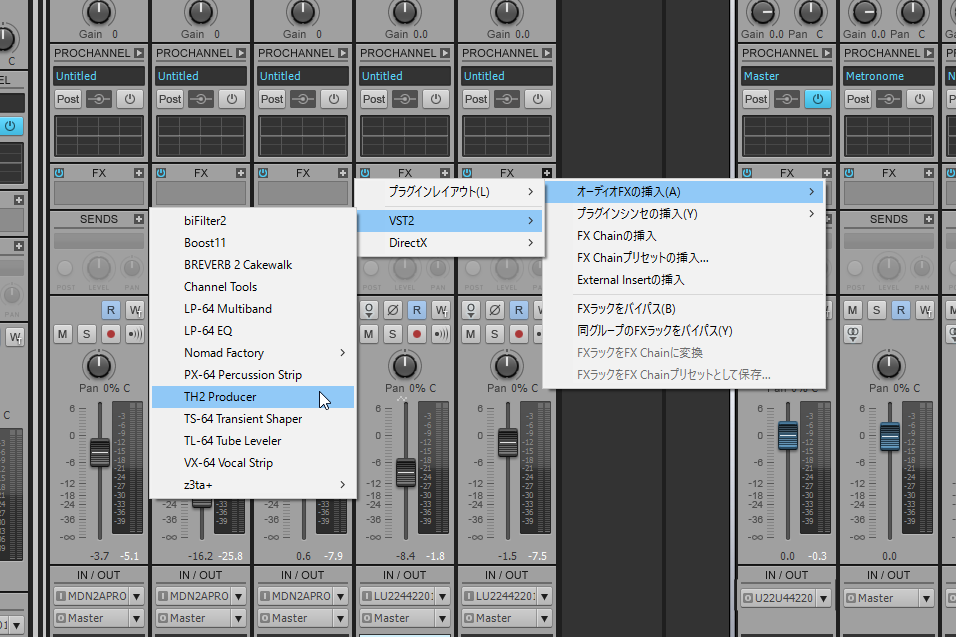

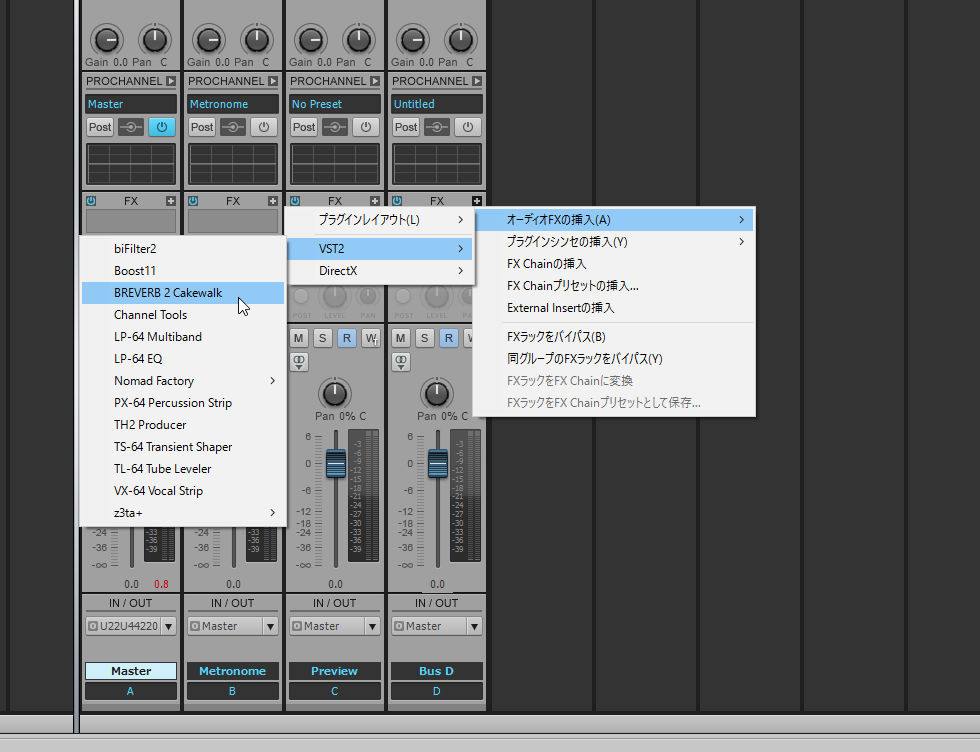

各トラックのFXという欄にエフェクトを組み込んで使うのがインサーション・エフェクト

まず一番分かりやすいのがインサーション・エフェクトです。インサーション、つまりトラックに挿入するというものなのですが、ここではギタートラックで使う方法を考えてみます。

アンプシミュレータやペダルエフェクターなどを組み合わせたギターに特化したエフェクト、TH2 Producer

現在レコーディングしてあるギターの音が、ギターの出力をそのまま録ったものだとすれば、結構貧弱なポロロ~ンといった音のはずです。これをもっと迫力あるエレキギターサウンドに変えてみましょう。トラックを見るとFXという項目がありますが、このFXこそがエフェクトをインサーションするための場所。「+」キーを押すと、さまざまなエフェクトを追加できるようになっているのですが、ここではSONAR Platinumに入っているTH2 Producerを選んでみます。

すると、ギターの音がいきなり、すごい音へ変身すると思います。これはちょっとズルいくらいのギター専用エフェクトであり、TH2 Producerの中に数多くのエフェクトが詰まったセット。プリセットを変えていくだけで、激しく歪んだサウンドから、フランジャーのかかったうねりのあるサウンドなど、いろいろと変えることができます。もちろん、TH2 Producerの代わりにコーラスを入れたり、イコライザを入れるなどすれば、まったく違うサウンドになるし、複数を並べていくことも可能です。

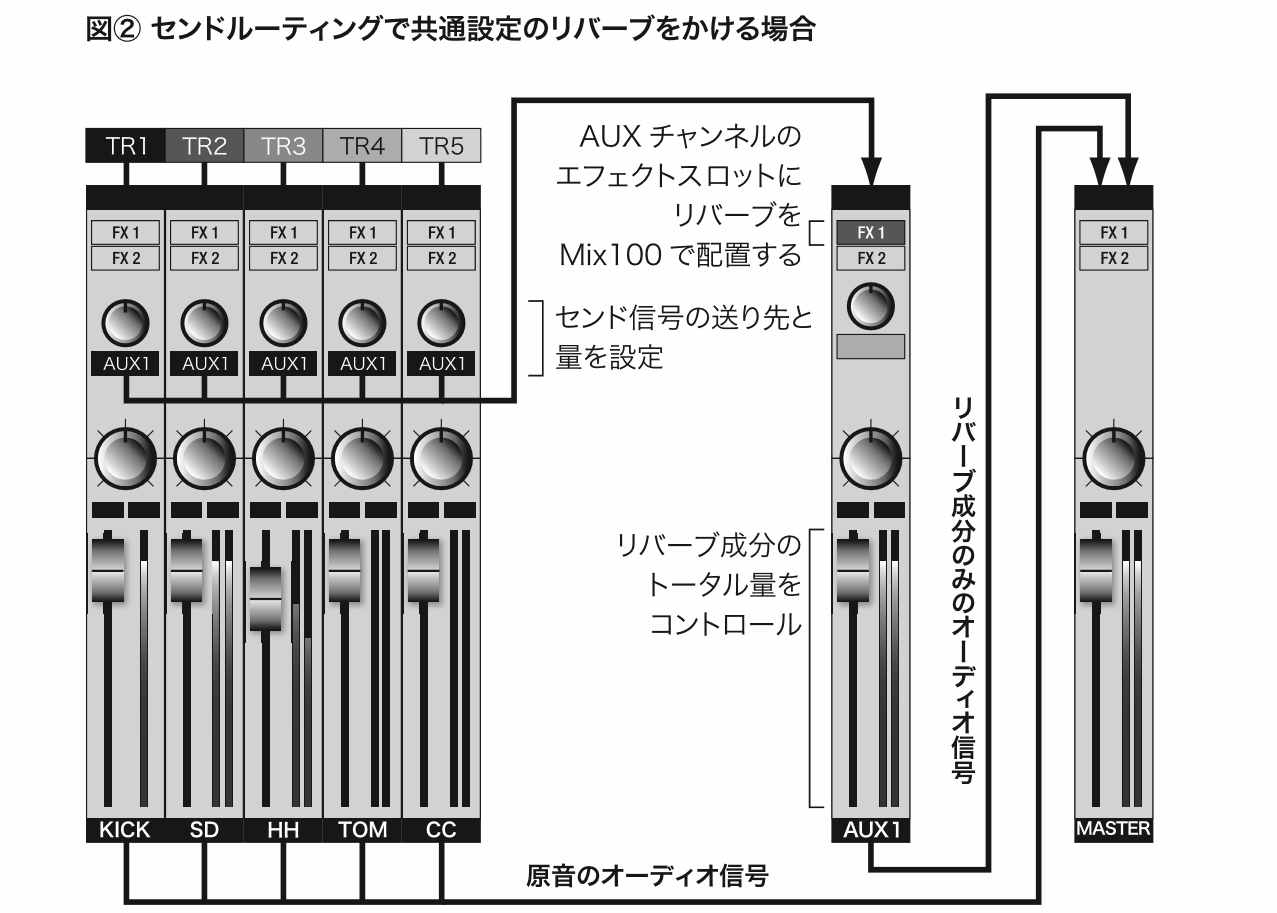

センド/リターン・エフェクトのイメージ図。(「これからはじめるDTMerのためのやさしい基礎知識」より)

次にちょっと複雑になりますが、センド/リターンによるエフェクトの使い方について紹介しましょう。これは前述のリバーブを使う場合によく用いる方法なのですが、ボーカルにリバーブ効果を与えるだけでなく、バンド全員がホールで演奏していることを想定した音作りをするとしたら、全員が同じリバーブを利用することで音がまとまってきます。そこで、予めリバーブ専用のバスというトラックを作成しておき、ここに各トラックから信号を送り、リバーブが掛かった結果をマスタートラックへとリターンするのです。

バス(BUS)という仮想的なトラックを作成し、ここにインサーションの形でリバーブを設定する

そして、バスへ送るための信号は各トラックごとにSENDというところから送ってやり、トラックごとにセンド量を決めていきます。この際、センド量をトラックごとに調整することで、ボーカルのリバーブは深め、キーボードは浅め、パンチ感を出すためにベースはあえてセンドしない……などと設定していくことが可能です。

また、センド/リターンを利用することで、もともとの素の音もマスタートラックへ送られる一方、バスを通じてリバーブが掛かった音がミックスさせることで、音がボンヤリせずに気持ちのいいリバーブ効果を得ることができるのです。この辺の使い方は慣れないと分かりにくいところではありますが、ぜひ意識して使ってみてください。

そして3つ目のマスター・エフェクトはすべての音が出ていくマスタートラックにインサーションの形でエフェクトを入れるという手法です。使い方自体は前述のインサーション・エフェクトと同じなのですが、ここは総仕上げのためのエフェクトなので、主にイコライザとコンプレッサを用います。総仕上げなので、あまり派手な音作りはせずに、音全体を聴きながら、微妙な音の調整をするといった使い方ですね。

イコライザでは「低域が強すぎるから若干抑える」、「高域が物足りないので、少し持ち上げる」といった感じで音を聴きながら少しずつ調整します。一方のコンプレッサは音圧を調整するもので、音質自体は何も変化しないので、初心者にとっては使い方が難しいものなのですが、「同じボリュームで出力していても、大きな音に感じられる音に調整する」といったことが可能になるのです。

イコライザのように、周波数帯域ごとに区切った上で音圧の調整ができるマルチバンド・コンプ、LP-64

この音圧調整については、ぜひまた改めて詳しく紹介したいと思いますが、いろいろな本も出ているので、そうしたもので勉強しながら試してみてはいかがでしょうか?

以上3回に渡ってDTM入門記事を書いてみましたが、いかがだったでしょうか?もちろん、これを読むだけで、DTMが分かるわけではありませんが、DTMの勘所となる主要ネタを織り込んでみたので、きっと参考になるのでは…と思っています。

【製品情報】

SONAR製品情報

TASCAM オーディオインターフェイス製品情報

TASCAM TRACKPACK 2×2製品情報

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ SONAR PLATINUM

◎サウンドハウス ⇒ SONAR PLATINUM

◎Amazon ⇒ SONAR PROFESSIONAL

◎サウンドハウス ⇒ SONAR PROFESSIONAL

◎Amazon ⇒ SONAR ARTIST

◎サウンドハウス ⇒ SONAR ARTIST

◎Amazon ⇒ TASCAM US-2×2

◎サウンドハウス ⇒ TASCAM US-2×2

【関連記事】

SONARで始めるDTM① ~ 初めてのオーディオレコーディング

SONARで始めるDTM② ~ 初めての打ち込み

SONARで始めるDTM③ ~ 初めてのミキックス&エフェクト

コメント

藤本健様。いつも楽しく拝読させて頂いております。

ここに書くのもどうかと思いましたのですが、ご連絡方法が分からなかったのでコメントにて

質問させていただきます。

現在、SONAR Plutium とAddictive Drums2を使用しておりますが、

パラアウト(セパレートアウト)での各トラックの作成方法が分かりません。(うまくいきません)

Cubaseは、下記URLなどに方法がありましたがSONARのそれは無く・・・

http://rocketpencil130.blog93.fc2.com/blog-entry-437.html

TASCAMにも質問しましたが、

サードパーティー製のソフトについては解答出来ないとのことでした。

バスドラやスネア、ハイハットなどを独立させてSONARの各トラックにリンクさせたいのですが、

方法がいまだ見つからず困っております。

何卒ご教示のほど、宜しくお願い致します。

追記します)上記で、TASCAMにコメントしたときのメールを貼り付けておきます。

何卒宜しくお願い致します。

ティアック株式会社タスカムカスタマーサポートでございます。

この度は、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。

(中略)

トラックを複数、Addictive Drumes 2をセパレートアウトで立ち上げた後、

Drums のパターンを通常の方法で、ドラッグ&ドロップしても

一つのトラックにしか貼りつきません。

キック、スネア、ハイハット、その他を単独のトラックで鳴らしたいのですが、

その手法がよく分かりませんので、申し訳ありませんが

最初から~SONAR上で複数のトラックで音を鳴らす(およびEQ,エフェクトなど単独で出来るように)手法を詳しく教えて頂きたく存じます。

ちなみに、XLN AudioのHPからAddictive Drumes のマニュアルを見ましたが、使い方がよく分かりませんでした。

参考で下記の動画にも出ていましたが、SONARでの手法で無いため参考になりませんでした。

特に、addictive drums 2 で separate out を選ぶところまではいいのですが

そのあとSONAR側で、音を各トラックで鳴らすことが出来ません。

https://www.youtube.com/watch?v=Axga1ujC-wQ

(Cubase での、0:59あたり以降からの使い方を

SONARで、どのようにするか? という感じです。)

大変お待たせいたしました。ご質問へのご回答をお知らせいたします。

下記内容をご確認ください。

【ご回答】

サードパーティ製のプラグインにつきましてはサポート対象外となっております。

サードパーティ製プラグインの使い方はインターネット検索もしくは書誌等でご確認ください。

※Addictive Drmus2の使い方については下記URLにあります、

Addictive Drmus2 – 取扱説明書をダウンロードいただき、ご参照ください。

http://tascam.jp/product/sonar_x3/downloads/

※P13「セパレートOUTを活用する」

この度は、お問い合せ誠にありがとうございました。

たかひろさん

こんにちは。TASCAMがサポートしてくれないと、なかなかつらいですね。

が、ごめんなさい、私もいま、SONARとAddictiveDrumsの環境が手元になく、すぐに検証できない状況です。近日中にテストしてみたいと思っていますので、少し気長にお待ちいただけますか?

でも、この話はAddictive Drumsの使い方の話ではなく、パラアウトを持ったソフト音源をどう使うかというSONAR側の問題です。 再度TASCAMに質問をしてみるのもいいように思いますよ。

ーーーーー

自分で試す前にと思って、「パラアウト SONAR」で検索をかけたら、いろいろ出てきますよ。他の人のサイトの情報で恐縮ですが、たとえば以下のサイト、丁寧に解説しているので、そのまま参考になるのではないでしょうか?

http://hoshiimono55.seesaa.net/article/403005171.html

藤本様。ご丁寧にありがとうございます。

気長に待ち続けながら、引き続きいろいろと試行錯誤してみます。

確かにおっしゃるように、addictive drums2でseparate outの設定が出来るので

SONAR側の設定の問題かとは思うのですが。

たとえば2小節とかのDrumsのBeatパターンをSONARのトラックにドラッグ&ドロップした時にも

パラアウトが出来ず、全部の音源が同じトラックで鳴ってしまうんですよね。

TASCAMへの再質問(どう質問するか検討しなくては。。。笑)も含めて頑張ってみます。

藤本様の情報・記事はアップデートが多くていつも参考になり助かっています。

また宜しくお願い致します。

藤本様

あと、余談ですが(今日気がついたのですが)

Cakewalk Command Center へ入ると、

SONAR Platinum に、新しく

Cakewalk Drum Replacer というプラグインがアップされています。

別に「Advanced Workshop: Modern Drum Production in SONAR」というのもインストール出来るようになってまして、インストールするとCakewalk社の英語版動画解説がついてきます。

まだ一部の動画のさわりしか見てませんが、なんか凄いことになっているようです。。。

説明には

「Drum Replacer を使用してSONAR Platinum内で、巨大で官能的なスタジオでレコーディングしたドラムのサウンドを作成ードラムの制作を強化する真新しいARA統合プラグイン。

ループからドラムヒットを抽出、自分独自のサンプルをドラッグ、自分のドラムを強化、そしてその他いろいろー完璧なARA/SONARの統合により、これらをレイテンシーなしで実行できます。」

とあります。。。

何か凄いことが出来そうなのですが、そちらもこれからじっくり検証してみます。

それでは失礼致します。

たかひろさん

情報ありがとうございます。仕事がひと段落したらSONAR入れてみないとマズそうですね。

ちなみに、パラアウトの件、お伝えしたURLの情報ではできませんでしたか?

藤本様

それがまだうまく出来ません。

文章ではなかなか状況説明が出来ませんので、ブログを作ってアップしてみましたので

宜しければ、こちらもご覧いただけると有難いです。

http://blog.livedoor.jp/rainy7707/

途中まではいいんですが(そこまでは以前から出来ていたのですが)

結局、トラック上での実作業が出来ない状態です。

(音が鳴らない、マルチトラックに貼りつかない・・・など)

私のSONARの使い方に対しての認識の誤りや未知な部分があるとは思うのですが。。。